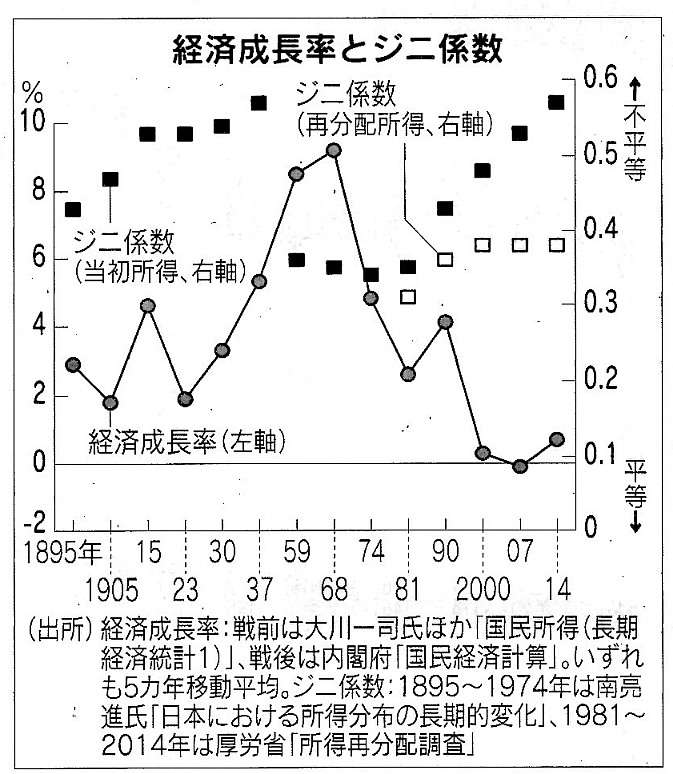

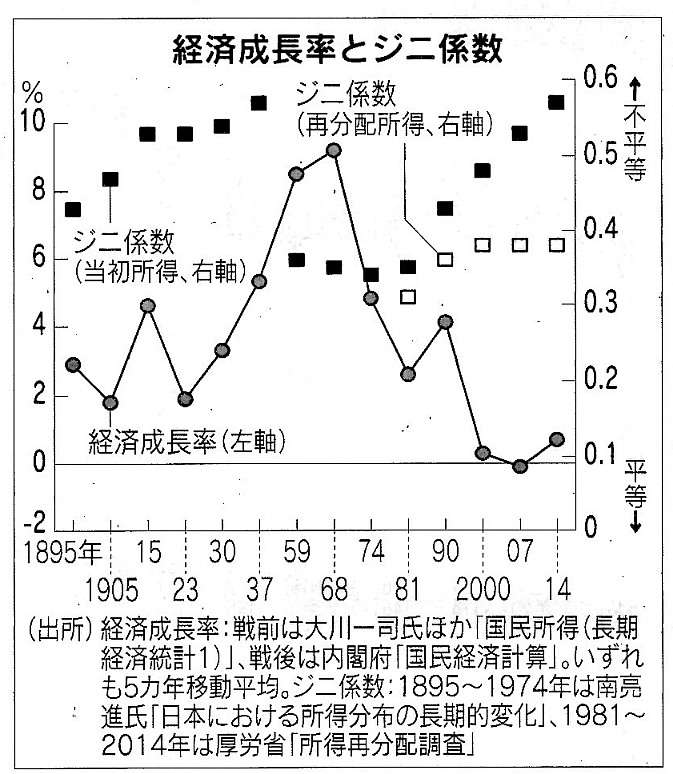

図は1895(明治28)年から2014(平成26)年までのいくつかの年について、成長率(前後2年を含む5年移動平均)とジニ係数をみたものだ。ジニ係数は所得の平等度を表す指標であり、最も不平等な社会では1、逆に完全平等の社会ではOとなる。戦前については南亮進・一橋大名誉教授をはじめ、多くの経済学者の地道な実証研究が積み重ねられてきた。

経済教室70周年

資本主義の未来③

不平等・格差是正が大前提

所得再分配での補完必須

吉川 洋 立正大学教授

ポイント

○ 戦後の所得平等化で消費が成長をけん引○ 技術の変化だけで格差拡大を説明できず

○ 格差拡大回避の面でも社会保障の役割大

近代資本主義が英国で産声をあげてから250年余り、「先進国」と呼ばれる国々では人類が経験したことのない経済成長が生じた。それは一方で膨大な資源・エネルギーの消費を通し、地球温暖化などの問題を生み出した。しかし他方では、1人当たりの所得上昇と並行して、平均寿命の著しい延びをもたらした。

欧米に遅れて資本主義経済め発展がスタートしたわが国では、1891~98(明治24~31)年の平均寿命は男性43歳、女性44歳だったが、2017年にはそれぞれ81歳、87歳となった(厚生労働省「生命表」)。これは紛れもなく資本主義の成果である。

もっとも、資本主義発展の道筋は平たんではなかった。国や時代を問わず大きな問題となったのは所得分配の不平等・格差だ。英国では早くも19世紀前半に、資本主義の下で拡大する貧富の格差が社会を揺るがすまでになった。カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスによる「共産党宣言」がロンドンで出版されたのは1848年だ。

近代的な経済成長と不平等の関係については、ノーベル経済学賞受賞者のサイモン・クズネッツが唱えた「逆U字仮説」が知られる。横軸に1人当たりの所得、縦軸に不平等度を表すと、両者の関係は逆U字(山)型の曲線になる。経済発展に伴い1人当たりの所得が上昇すると、初めは不平等が高まるが、あるところでピークに達し、その後は逆に所得の上昇と並行して所得分配の平等化が進むという。

だが20世紀の終わりごろからは、世界で最も豊かな先進国で格差が拡大してきた。成長と格差の関係はクズネッツの仮説がいうほど単純ではない。ここでは120年余りのわが国の経験をみてみよう。

図は1895(明治28)年から2014(平成26)年までのいくつかの年について、成長率(前後2年を含む5年移動平均)とジニ係数をみたものだ。ジニ係数は所得の平等度を表す指標であり、最も不平等な社会では1、逆に完全平等の社会ではOとなる。戦前については南亮進・一橋大名誉教授をはじめ、多くの経済学者の地道な実証研究が積み重ねられてきた。

戦前の日本経済は大変な格差社会だった。クズネッツが資本主義発展の初期段階について指摘した通り、ジニ係数は1895年のO.43から1937年の0.57に上昇した。今日所得格差が大きいといわれる中南米諸国のジニ係数は例えばコスタリカが0.48、チリがO.45だ(2015年、経済協力開発機構統計)。戦前の日本の不平等は現在の中南米諸国以上だった。

しかし1945年を境に戦後、平等化が一気に進んだ。50年代から60年代にかけて高度成長とともにジニ係数は0.35まで低下し、70年代には「1億総中流」という言葉も生まれた。だが80年代に入り経済成長率が低下する中でジニ係数は上昇し、21世紀には「格差」が大きな問題として論じられるようになった。

以下では2つの問題を考えてみたい。所得分配と成長率はどのように関係しているのか。格差の拡大・縮小は何によって生み出されるのか。

貯蓄は主として富裕な人々が行うから、所得の不平等は経済全体で貯蓄率を高め、それが資本の蓄積を通して経済成長を生み出す。19世紀に有力だったこうした考え方を正面から否定したのが、若きジョン・メイナード・ケインズが著したベストセラー「平和の経済的帰結」(1919年)だ。ケインズは、有効需要の柱である消費が盛り上がるためには、所得分配の平等化が必要だと主張した。

日本経済120年の歩みをみると、成長と分配の関係で有効需要が重要な役割を果たしたことが分かる。戦前は格差が大きく、成長をけん引したのは輸出だった。そこでは低賃金は、日本経済の競争力の源泉とみなされた。

一方、平等化が進んだ戦後の高度成長期に高い成長をけん引したのは消費だった(寄与率60%)。この時期の輸出の寄与率は10%に達せず、輸入を引いた純輸出でみればほぼゼロ。高度成長は基本的に国内需要、とりわけ旺盛な消費により生み出された。それを支えた一因が所得の平等化だ。だがバブル崩壊後、格差が大きくなる中で、日本経済の成長は年を追つて再び輸出主導の度合いを強めてきた。

次に所得分配の不平等・格差はどのようなメカニズムを通して拡大・縮小するのだろうか。経済学が注目するのは「技術の変化」だ。例えば労働所得の分配が不平等化したのは、近年の技術進歩で熟練労働に対する需要が増大する一方で、非熟練労働に対する需要は減少したからだといわれる。情報通信技術(ICT)により、ホワイトカラーなど中間層の所得が低下したともいわれる。

経済学の正統的な考え方によれば、一般に生産要素(様々なタイプの労働、資本、土地など)が受け取る対価は、それぞれの生産要素が生産にどれだけ貢献したか、すなわち「限界生産」により決まる。技術の変化は生産要素の限界生産を変えるから、それに伴い所得分配が変わる。技術の変化によるものである以上、所得分配はどのような変化であっても必然的あるいは合理的なものだ。「技術の変化」説にはこうした響きがある。

しかし所得の不平等・格差の拡大・縮小を「技術の変化」だけで説明することはできない。例えば過去30年、IT(情報技術)をはめ技術の変化は先進国にはおおむね共通すると思われるが、格差拡大は国ごとに著しく異なる。よく知られるように、トップ0.1%の高額所得者への所得集中は米国では顕著だが、英国を除く大陸欧州や日本ではそうした動きはみられない。欧州でもスイスのように格差が拡大していない国もある。

日本の120年の経験をみても、図のようなジニ係数の変動を「技術の変化」で十分に説明することは不可能だ。

戦後一気に平等化が進む要因となった財閥解体、農地改革、預金封鎖やハイパーインフレは国による制度改革であり、技術の変化ではない。これにより戦前の富裕層は没落し平等化が進んだ。興味深いことに、これは敗戦国日本における特殊事情ではなく、米国などでも平等化が進んだ。100年前に若きケインズが指摘したように、1950~60年代には先進各国いずれでも、拡大した「中間層」による消費が成長を支えたのだ。

資本主義が20世紀を経て今日まで機能してきたのは、政府が所得分配について修正を加えてきたからだ。かつて米国ですら「平等」が新思潮となった時代があった。「経営と所有の分離」を唱えたアドルフ・バーリは、1950年代に次のような名言を残している。「資本も資本主義もそこにある。消え去りつつあるのは資本家である」

一方、米経済学者ポール・サミュエルソンは、分権的な市場を基礎としながらも政府による様々な所得再分配政策で補完された資本主義を「混合経済」と呼んだ。

21世紀の資本主義は高齢化に伴う格差の拡大という経験したことのない新たな問題に直面している。図の「当初所得によるジニ係数」の上昇から分かる通り、わが国でも高齢化に伴い格差は拡大してきた。それを「再分配所得によるジニ係数」が示すように抑制しているのが年金・医療など社会保障だ。だからこそ社会保障制度の持続性を高めるための改革が不可欠である。