宗教と国際政治㊤

米中摩擦弾圧が問題が火種

キリスト教保守が影響力

松本 佐保 名古屋市立大学教授

ポイント

トルコの牧師拘束問題で世界経済か混乱

米の宗教上の脅威はイスラムから中国に

中国はソ連崩壊させた「宗教の大」を警戒

21世紀の現在、古代・中世ならともかく、国際政治・経済と宗教に直接的な開係などないと、多くの人が思つていただろう。しかしそれは2018年10月までにトルコで起きた、米国人キリスト教牧師アンドルー・ブランソン氏の拘束・釈放劇で覆つた。

ブランソン牧師の拘束に対しトランプ米大統領は同8月、トルコへの経済制裁を発動し、トルコ通貨は大暴落した。これがロシアやブラジル、アルゼンチンなどの新興国通貨に連鎖し、日本を含む先進国の株価にも影響を及ぼした。その後、トルコ当局が牧師を釈放するやいなやトルコ通貨は回復し、ほぼ以前の経済状況を取り戻した。

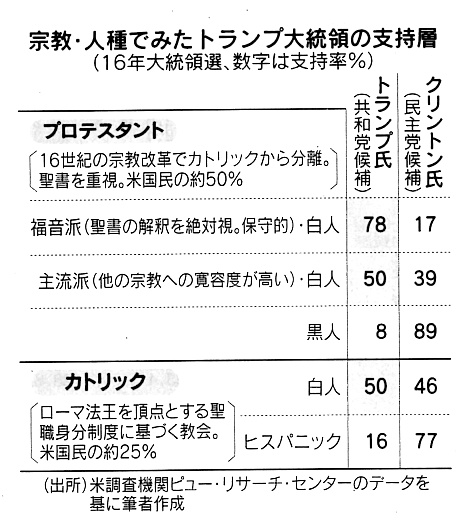

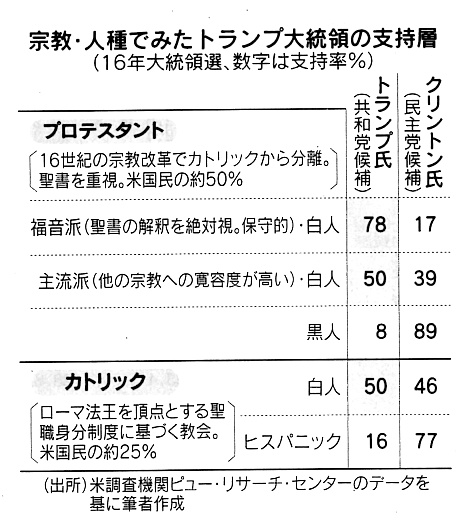

このブランソン牧師はキリスト教福音系の長老派の聖職者である。彼の釈放は同11月の米中間選挙を前に、トランプ大統領の重要な支持基盤であるキリスト教保守・右派票を固めたといわれる。同5月の米国大使館のエルサレムへの移転もこうした「宗教票」への配慮によるので、今や米国の内政や外交を左右する重要な要因である(表参照)。

トルコや中東・北アフリカではイスラム教徒が多数派で、特にイラクやシリア、工ジプトでキリスト教徒少数派(シリア正教会徒、コプト教徒、マロン派を含む)が弾圧され、彼らが「イスラム国」(IS)などイスラム過激派に虐殺されたことも、この事件の背景にある。

トランプ氏は17年の大統領就任以来、大統領令でこうした国から米国への入国を制限し、州政府が「信教の自由を保障する米国憲法に反する」として訴訟に発展した。しかし最高裁の判決は、キリスト教保守系の判事が多数派になったこともあり、トランプ氏の大統領令が勝訴した。

判決理由は「本件は内政の治安関題であり、国民の安全を確保するのは大統領の義務ゆえに違憲でない」であった。極端に言うと、イスラム教徒が潜在的にテロリストであることを最高裁が認めたことになる。このため、宗教の問題を巡っては「キリスト教対イスラム教」が再び濃厚になるかと思われた。

しかしブーフンソン牧師の釈放発表の1週間ほど前の10月4日、ペンス副大統領が保守系シンクタンクのハドソン研究所で行った演説で宗教問題は意外な方向へと転換した。

演説内容は中国の巨額の対米貿易黒字や知的財産権の侵害への批判だが、同時にキリスト教徒やイスラム教徒、仏教徒すら弾圧しでいる中国当局を厳しく糾弾した。キリスト教徒を弾圧しているのは中国共産党政府であり、イスラム教徒のウイグル人を収容所に集めて中国化の洗脳をしていると明言した。ウイグル人イスラム教徒への弾圧はトランプ大統領の就任前から行われているが、米中貿易戦争の影響もあり、ここ数力月で英米や日本の主要メディアも取り上げるようになった。

トランプ政権の支持基盤であるキリスト教保守・右派のロビーや団体も、筆者が18年2月にインタビューした時点

では、中東やアフリカでのキリスト教徒への弾圧問題に取り組んでいると強調していた。しかし米中貿易戦争に呼応するかのように、中国当局によるキリスト教会の破壊、信者の拘束・投獄などを主に報告するようになった。さらにウイグル人イスラム教徒への弾圧の情報が強調され、信仰の自由を認めない中国共産主義を糾弾する」という論調が強まってきている。

ペンス副大統領の演説では、キリスト教カトリックの総本山バチカン(ローマ法王庁)が18年9月下旬に長年断交していた中国と司教任命権で暫定合意したことにも触れ、この取り決めにもかかわらず、中国当局のキリスト教徒への弾圧の手は緩むどころか悪化していると指摘した。

この暫定合意は、中国当局が認める司教をバチカンが追認任命するにすぎない大きな妥協であると批判されている。中国には1千万人以上のカトリック教徒がおり、政府公認の教会と、法王に忠誠を誓う非公認の地下教会に分裂している。暫定合意で前者にメリットはあっても、後者への弾圧が継続される懸念が、香港カトリック教会元司教の陳日君枢機卿によって表明された。またバチカンが台湾や、台湾と国交のある中南米の国と国交断絶をするのではという関題も示唆された。

バチカンは冷戦期に旧ソ連・東欧諸国内のカトリック信者の保護や信仰の自由を確保するために、これらの国の共産主義政権と粘り強く交渉し、ユーゴスラビア、チェコスロバキア、ハンガリー、さらにポーランドやソ連に至るまで条件や制約を付けつつも少しずつ切り崩した。この積み重ねとポーランド出身の法王ヨハネ・パウロ2世の登場と交渉力が、1989年のベルリンの壁とその後のソ連崩壊を招き、共産主義に勝利したという自負がある。

こうした歴史的な経緯から、バチカンはそのノウハウを中国共産党政権との交渉に生かそうとする姿勢が見える。一方、中国が経済発展に伴って民主化するのではないかという楽観的な見方を米国とも共有していた。

しかしここにきて中国の宗教弾圧は改善どころか、悪化の一途をたどっている。中国共産党政権の立場からいえば、かつてソ連共産党政権を崩壊させた「宗教の力」におののき、徹底弾圧の策に出ているのかもしれない。

トランプ政権を支えるキリスト教福音派はプロテスタントであり、バチカンとは本来は立場が異なる。しかし中絶や同性婚に反対する点て同じ立場であることから、トランプ支持層のキリスト教保守にはカトリックの保守派も含まれる。福音派とカトリック保守派の関係は接近しており、これにはペンス副大統領が尽力してきた。彼はカトりツクから福音派に改宗し、改宗後もカトリック教会との関係を維持しているからだ。

それでは今後の米中貿易戦争と、中国におけるキリスト教徒やイスラム教徒の弾圧の問題はどのように関わってくるのか。また米中の経済関係や、日本にどんな影響や余波があるのだろうか。

米中は18年12月に90日間の期限を設けて構造問題などを協議することで合意した。両国の緊張関係に緩和の兆候がみられ、これから貿易交渉は山場を迎える。そうしたなかトランプ政権を支持する最大級のキリスト教右派ロビーのトップ、トニー・ハーキンズ氏が18年末に保守系メディアのフォックスニュースに出演し、「大統領は中国との貿易交渉の条件提示の中に宗教の自由の保障を含むべきだ。キリスト教徒だけでなく、ウイグルのイスラム教徒への弾圧を止めるべきだ」と述べた。

ハーキンズ氏率いるロビーはキリスト教票を組織するなど、選挙に直接影響を及ぼしかねない。トランプ大統領が宗教の問題を貿易交に含めるかどうかが注視される。一方で中国にとってウイグルは宗教関題だけでなく、新疆ウイグル自治区が中国広域経済圏構想「一帯一路」の中枢に位置し、経済や貿易、また軍事・戦略上の要所であることも関係している。

米中関係の動向に、日本は政治・経済や安全保障の側面で影響を受ける。一方で日本は言論や信教の自由も保障されている民主主義国でありながら、宗教や人権関題についての意識が時として薄い場合もある。国際政治・経済を宗教や人権の関題として理解することが求められるだろう。

宗教と国際政治㊦

影響復活揺らぐ自由主義

日本型世俗主義に試練も

池内 恵 東京大学教授

ポイント

法と政治共同体を束ねる一神教の宗教観

冷戦終結後の国際政治で宗教が影響増す

中東ではイスラム文明内部の対立が拡大

国際政治で宗教の持つ影響力が顕在化している。日本ではこれを不思議に感じる人も多いだろう。その原因は日本の宗教観と、世界の大多数を占める一神教の宗教観の相違である。一神教の宗教観では、宗教は国家の制定する法を超越する神の啓示した法に依拠したものと認識されている。キリスト教やイスラム教やユダヤ教では、結婚や相続など人間社会の基本単位の秩序を定める宗教的な法を示し、信者に政治共同体の紐帯(ちゅうたい)を提供している。

日本社会の圧倒的多数は、法としての宗教、政治共同体の絆としての宗教という考え方を理解しておらず、国際政治での宗教の影響を正しく捉えることが困難になっている。法や政治共同体としての宗教の捉え方と、それが近年どのように発展し展開しつつあるかを解説しでおこう。

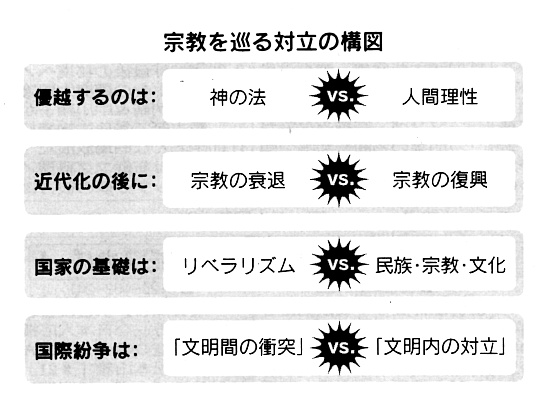

経済が発展すれば、あるいは人類と社会が進歩すれば、宗教は役割を終えるという考え方は、繰り返し提起されてきた。特に近代では、西欧諸国の一部の社会がたどった宗教改革や世俗化の道のりを人類に晋遍的な発展モデルとみなし、全世界に晋及させるべきものと考える立場が有力だった。宗教信仰が個々人の内面に限定され、国家や政治への影響力を弱める世俗化と政教分離のプロセスこそが、近代化の主要で不可欠な要素という考え方は広く晋及した。

しかし現在、宗教が役割を終えるという考え方を現実的な見通しとして受け入れる人は多くないだろう。非西欧の諸地域が経済発展を成し遂げてもそれが世俗化や政教分離に結びつかず、宗教が根強く人々の社会生活と政治を規定

し続け、宗教原理主義の台頭を招く場合すらあることが目撃されている。これは1970年代以降、先進国でも頻繁に見られる現象である。

宗教はその役割を終えるはずだという信念が高まりながら、対抗して宗教が復活するという動きは、人類史上に繰り返されてきた(図参照)。

人間社会の規範は誰がどのように定めるのかという究極の問題に対し、人間を超越した絶対的な神が律法を啓示するのか、それとも個々の人間の理性が自由に思考・議論しで規範を発見し合意するのか、すなわち「啓示と理性」の対立は、古代の中東と地中海世界で問題化され発展し、言語で理論化・体系化された。この対立の中でユダヤ教・キリスト教・イスラム教と連なる「セム的一神教」が生まれ、他方でギリシヤ哲学を淵源とする科学が発展し、いずれも世界に広がった。

人間社会の規範は誰がどのように定めるのかという究極の問題に対し、人間を超越した絶対的な神が律法を啓示するのか、それとも個々の人間の理性が自由に思考・議論しで規範を発見し合意するのか、すなわち「啓示と理性」の対立は、古代の中東と地中海世界で問題化され発展し、言語で理論化・体系化された。この対立の中でユダヤ教・キリスト教・イスラム教と連なる「セム的一神教」が生まれ、他方でギリシヤ哲学を淵源とする科学が発展し、いずれも世界に広がった。

宗教と科学の対立は、中東と地中海世界の政治・社会・経済の発展の不可欠の要素と言ってよく、近代西欧文明もここに淵源を持つ。近代西欧の発展は、個々の人間が宗教規範の支配から脱し、自由に規範を選び作ってぃくという、人間主義と個人主義の優位に大きく振れた。

これは近代国家の政治や経済の原則原として広まったリべラリズムの根拠である。リべラリズムは、人間が自律した意志で自由に選択する能力を持つという人間観・世界観を前提にしており、宗教を時代遅れのものとみなす世俗主義を重要な要素とする。宗教の復活と、世俗主義の不変妥当性への信頼の揺らぎは、リべラリズムの揺らぎをもたらす根本的な要因である。

米国で卜ランプ現象が、西欧諸国で移民への拒絶反応が起き、中東諸国で過激派組織「イスラム国」(IS)の台頭や宗派共同体間の紛争が生じるなど様々な事象の根底には、リべラリズムヘの信頼の低下あるいは明確な反発がある。これは宗教の政治への影響力の増大と軌を一にした、同根の現象と見るべきである。

国際政治でも宗教の復活は目覚ましい。90年前後に冷戦構造が崩壊した時に、米政治学者フランシス・フクヤマ氏は「歴史の終焉(しゅうえん)」説を唱え、リベラリズムと民主主義が政治・経済体制の基本原理としで他のあらゆるイデオロギーに勝利したと宣言した。共産主義が打倒されただけでなく、宗教も力を失ったとみなされた。

これには当時から疑義が示されていた。むしろ宗教は政治的な力を増し、各地で紛争の原因にすらなるのではないか、というのが90年代半ばに米政治学者サミュエル・ハンチントン氏が唱えた「文明の衝突」説の中核にある課題である。同氏は宗教を主要な軸にした複数の文明が併存する国際政治認識を示した。

冷戦後ほぼ30年を経て、どちらの説が妥当に見えるかを問えば、おそらく多くがハンチントン説に軍配を上げるだろう。フクヤマ氏自身が近年「アイデンティティー(主体性)」が政治の主要な要因となったとする説を唱え、事実上「歴史の終焉」説を撤回している。アイデンティティーの主要な要素が宗教であることは言うまでもない。

しかし中東をみれば、イスラム文明圈が一体となって西洋文明と対立するといった構図も見えない。むしろ、イスラム文明内部での宗派の対立や民族・派間の対立が大きい。

中東では2011年にアラブ諸国で社会からの異議申し立ての波が広がり、リべラリズムと民主主義がついに中東地域にも及ぶという期待が一時的に高まった。しかしこの「アラブの春」によって台頭したのはムスリム同胞団など宗教を基礎にした勢力である。内戦に突入した諸国ではlSのようなイスラム主義過激派が拡大した。

シリア北東部でクルト人勢力が台頭し、イエメンで部族的な紐帯で結束した諸勢力の間に内戦が戦われ、リビアで部族や地域主義やイスラム主義など諸勢力が割拠しでいるように、宗教内部の宗派や民族や部族や地域に細分化された複数のアイデンティティーが顕在化し、それらが諸国家の弱体化に助けられ、国外の介入も得で、国家に事実上並び立つ勢力となっでいる。

台頭するイスラム主義諸勢力をある程度有効に抑制し得ているのは、軍を主体とした政権や、軍を強固に掌握した君主である。軍人や君主の非民主的で専制的な統治が「啓蒙専制君主」のように振る舞い、宗教原理主義が「自由」に展開することを抑圧しなければ、中東は治安を保てないのが現状である。

このような状況から日本を含む東アジアは無縁に見えるかもしれない。しかし東南アジアはイスラム文明圈の辺境であり、アラブ世界や中東の中心から数十年遅れで影響が及ぶことが常である。70年代以降顕在化し、01年の9.11事件や11年のアラブの春後の政治変動で影響力を示した宗教過激主義は、近年ようやく東南アジアに伝わりつつある。中東で生じた宗教・宗派による政治的結集と紛争が、東南アジアで近い将来に生じる可能性は否定できない。

日本の多数派の宗教観からは、宗教とは神の啓示する法に依拠し、国家を超えた政治共同体の紐帯となるという観念はほとんど受け入れられていない。日本では宗教は個々人がその心の導くものに従っで選ぶものであるという、ある種の宗教・価値観の自由と世俗主義が定着している。そのような「寛容性」がイスラム教やキリスト教のような一神教に勝るという考え方は日本では根強い。

しかし日本では労働力確保のために、事実上の移民をより積極的に受け入れていく政策が始まる。東南アジアや南アジアを中心としたイスラム系移民の増加をもたらせば、日本型の自由や世俗主義はこれまでにない挑戦・試練にさらされることになる。