先端技術研究 中国が先行

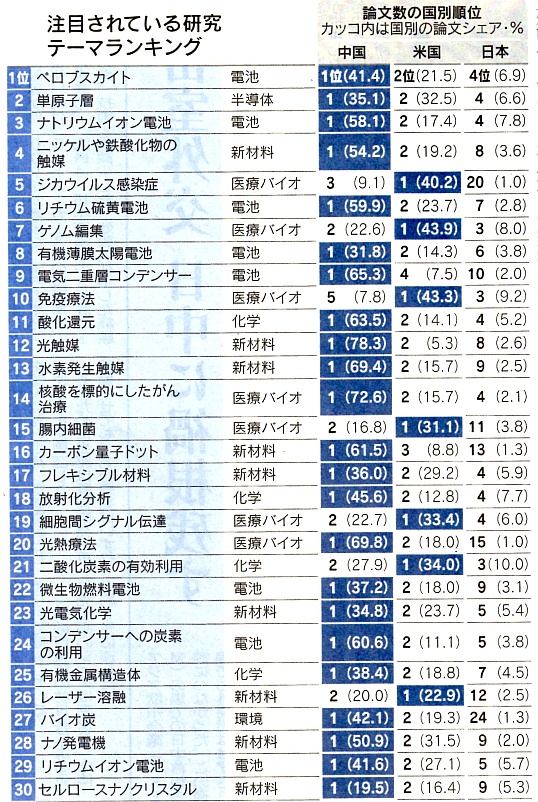

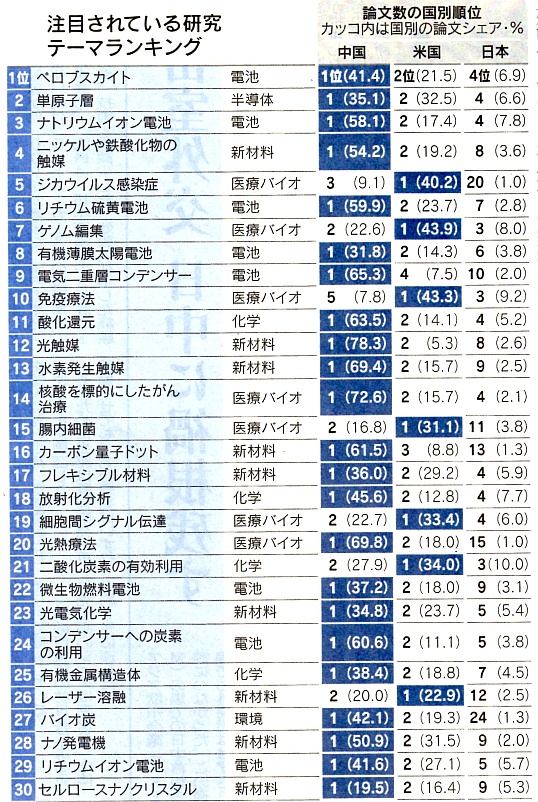

30テーマ本紙調査8割で首位

日本経済新聞はオランダ学術情報大手エルゼビアと共同で、各国の研究開発力を探るため、世界の研究者が最も注目する先端技術の研究テーマ別ランキングをまとめた。次世代の電気自動車(EV)やロボッ卜など新産業の要となる電池や新材料などが目立ち、論文数を国別でみると上位3。テーマのうち中国が23で卜ップ。米国の首位は7つにとどまり、ハイテク摩擦の様相を呈する米中の新たな大種になりそうだ。

ハイテク覇権米が警戒

調査は2013〜18年のエルゼビアが持つ学術誌などの論文データを基に分析した。閲覧数などをもとに論文の注目度を点数化し、研究テーマごとに点数を集計。高得点の30テーマのランキングをまとめた。テーマを約10万に細分化しており、様々な分野にかかわる人工知能(AI)のようなテーマ設定はない。

調査対象とした論文総数は約1720万件で内訳は中国が約290万件、米国約390万件、日本約77万件だった。

最も注目度が高いのは「ペロブスカイ卜」という次世代の太陽電池材料だ。現在主流の電池材料であるシリコン半導体に比べて、高効率で安価になる可能性があり世界中で研究開発が活発だ。次いで省電力で高速処理の半導体につながる「単原子層」、安価な電源と期待される「ナ卜リウムイオン電池」が続いた。

10位までをみると電池関連が5テーマと最多で、携帯端末からEVまで幅広い産業に貢献する先端技術であることが背景にある。次いで多かったのは医療。バイオテクノロジーだ。遺伝子を自由に切り貼りして動植物の品種改良につながる「ゲノム編集」(7位)、ノーベル生理学・医学賞を受賞した本庶佑京都大学特別教授が貢献した「免疫療法」 (10位)など3テーマが入った。

30の研究テーマについて、どの国の大学や研究機関が論文を公表しているかを調べて論文数に占める国別ランキングもまとめた。その結果、4位までは中国が独占したほか、30位まででも23のテーマで卜ップとなった。特に「光触媒」(12位)や「核酸を標的にしたがん治療」(14位)は全世界の7割を超えていた。

一方、米国は「ジカウイルスによる感染症」(5位)と「ゲノム編集」(7位)、「免疫療法」(10位)など7テーマで首位だった。日本は「免疫療法」や「二酸化炭素の有効利用」(21位)など3テーマで国別順位が米中に次いで3位だったが、国別で1〜2位になったテーマは一つもなかった。

中国が上位を独占した背景には科学技術研究の強化がある。文部科学省科学技術・学術政策研究所によると、16年の中国の研究費は45兆円と10年前の3.4倍に達し、研究の厚みが増す。「中国製造2025」というハイテク産業の育成策を掲げて製造業の底上げも図る。

中国の論文は「粗製乱造」と皮肉られてきたが、最近は質も高まってきた。中国が14〜16年に発表した諭文のうち、引用数が多く優れた論文として一定の評価を得ている論文の割合は、10.9%。米国の15.1%は下回るものの、日本の8.5%を上回った。

中国が先端技術の分野で力を付けていることに米国の警戒感は強い。米卜ランプ大統領は中国製造2025に対しても批判を続けている。エルゼビアは「中国は日本や米国に比べて実用化を視野に入れて集中投資している」と分析。材料科学の割合が高く「電子デバイスやEVを念頭においた応用研究に力を入れてい」としている。