包丁は研いで育てる

日本生まれの研ぎ職人 仏で活躍

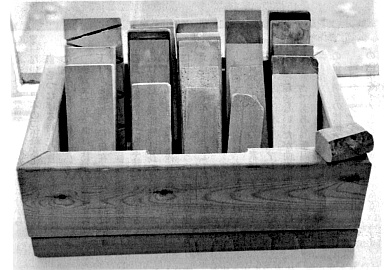

リヨン駅そば、パリ12区にある路面のアトリエ。ウインドー越しにマリナ・メニニさん(34)が包丁を研ぐ姿が見える。色とりどりの砥石が並び、物珍しげにのぞき込む通行人も珍しくない。メニニさんは包丁の専門家であり、フランスで砥石による研ぎの指導を生業とする唯一の人である。

フランス人の父と日本人の母を持つ。大の料理道具好きで、東京に住んでいた20代のころ、常連だった合羽橋の道具店の包丁売り場で働いた。日本で有数の売り上げを誇る売り場には、海外からの客も多く、料理人から愛好家まで多種多様。あらゆる質問に答えられるよう、産地である大阪の堺や岐阜の関の工房を訪れては、その歴史と技術に触れた。何百種にものぼる売り場の包丁を、生産者から鋼の種類まで、くまなく把握することとなる。

「購入したいという海外からのメールも絶えないなか、落として刃が欠けてしまったなど、購入後の問い合わせも相次ぎました。アフターケアの大切さを骨身で感じたのです」 和食料理人の日本人の夫と1歳の息子とともにパリに移り住んだ2016年に、包丁研ぎのアトリエを開くことを決心する。

フランス人は、たとえミシュランシェフでも、砥石での手入れといったきめ細かい技術を知る人は少ない。鉄のヤスリ棒で自分で研ぐか、1本2、3ユーロで外注するか。外注しても包丁の種類にかかわらず一様に機械で研がれてしまう。西欧にはナイフや包丁の長い歴史があるが、鋼の技術は日本が飛び抜けている。包丁の繊細な切れ味を大切にする日本と違い、肉文化のフランスでは自分の力で「押して切る」のが伝統的であることも大きい。

日本の包丁に多くのフランス人シェフが興味を持ち開眼するさまを、メニニさんは合羽橋の店で実感した。「パリにいる今、海外の人に私が売った包丁への責任を感じています」 メニニさんに研ぎをオーダーすると、機械で行う外注の手入れに対して

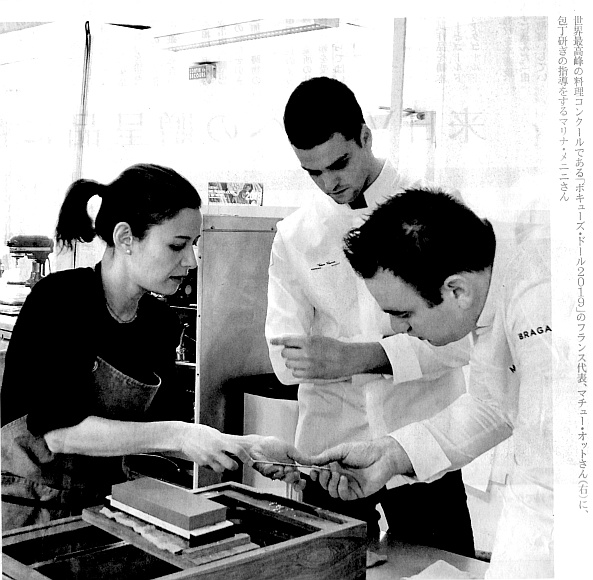

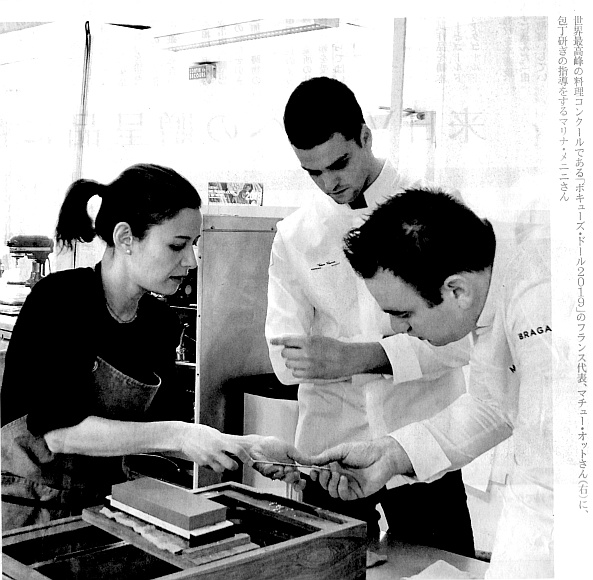

かなり高価になる。納得してもらうには仕事への理解を深め、そのよさを実感してもらうしかない。アトリエで教室を開くほか、パリ郊外のアラン・デュカス研修センターやスペイン、サン・セバスチャンのバスク・クリナリー・センターなどのシェフ養成所、またレストランの厨房に出向き、講義と実演の授業を頻繁に行っている。

生徒たちには、晋段使っている包丁を持ってくるように伝える。「日本製ではなくとも砥石で研げます。大切なのは、まず自分の使っている包丁を知ること」 砥石を使うと、包丁の構造や細かな傷みといった晋段は気づかないことに目が向く。左利きの料理人はもちろん、自分の使いやすいように細かな調整を加えることも可能だ。なにより道具を見つめ直すことは、料理に対峙する精神を獲得することでもある。研ぎ終わった包丁の切れ味に感動して、砥石か買い求める生徒も多いという。

「日本料理がフランス料理に深く浸透しはしめた今、道具に熱いまなざしが注がれているのは当然。文化への理解とともに今後必要とされていくてしよう」とアラン・デュカス研修センター研修長セバスチャン・アンスレさん(34)は言う。日本で学んだ「道具は育てて使うもの」という精神も少しずつ浸透していくかもしれないとメニニさんは考える。

東京で指導した南仏の一つ星レストランのシェフ・パティシエと、フランスで再会した。「今も研ぎを実践している。包丁の状態は完璧です」という言葉に確かな手応えを感じた。17年10月にパリを訪れた堺打刃物認定伝統工芸士の味岡知行さん(75)からは、「持続的に手人れをして、丹念に仕上げられた包丁への信頼をつないでほしい」と励まされた。

それに応えられるよう、刃物の産地とこまやかに交流し日本とフランスをつなぎたいとメニニさんは誓う。