製造業、苦闘の先に勝機も

米中共に頼る補完技術を

⭕ 優良現場は国際コスト競争を切り抜ける

⭕ 米中恐竜企業の間で生きる哺乳類戦略を

⭕ 本社は強い現場を活用し明確な戦略示せ

藤本隆宏 東京大学教授

日本は昭和の戦後期つまり約40年の冷戦期に経済が成長した国である。平成は冷戦終結とともに始まったポスト冷戦期であり、バブル崩壊後の日本経済停滞の時代だった。

製造業も平成は苦闘の30年だった。1990年代にグローバル競争とデジタル化がほぼ同時に起きた歴史的偶然により、競争環境は激変した。

第1に冷戦終結で東西の貿易遮断が終わり、隣国たる中国が、新人作業者の月給でおよそ1万円と日本の約20分の1という巨大な国際賃金差をもって突如世界市場に参入した。グローバル競争の下で、20倍の賃金ハンディで「生産の比較優位」を失った日本企業は、多くが低コストの中国などに生産の重心を移した。

第2にデジタル化時代が到来し、調整集約型(インテグラル型)のアナログテレビでは強かった日本も、調整節約型(モジュラー型)のデジタルテレビや半導体では「設計の比較優位」を失った。他方、インテグラル型を維持した自動車、高性能電子部品、高級鋼、機能性化学品などは設計の比較優位を保った。

平成が終わる今、製造業は日本経済の約20%を占め、約1于万人の従業者が支える。先進7力国(G7)で製造業がここまでの存在感を保つ国は日本とドイツだけだ。平成の日本製造業は勝ったと言うには程遠いが、これほどのハンディにも負けなかったという点は特筆すべきだろう。

平成の日本製造業を分析するには、昭和の冷戦期から歴史的に俯瞰する必要がある。終戦直後に冷戦が始まった歴史的偶然、西側諸国の西端という戦略的位置にあった地理的偶然により、日本は西の戦勝国により平和的成長を許容され、努力と能力もあり、急成長を開始した。

冷戦前期の50〜60年代はおおむね「移民なき高度成長」期だ。労働力の慢性的不足の中で諸産業は長期雇用・長期取引で生産能力を確保し、「多能工のチームワーク」を強みとする調整型の国内現場が生まれた。冷戦後期の70〜80年代は低成長化と円高で国際競争は激化したが、優良な現場は生産性・品質向上により、調整型組織能力の生きるインテグラル・アーキテクチャー製品(自動車、アナログ家電、高級鋼など)で設計の比較優位を確立し貿易黒字を拡大した。昭和末期、日本は世界第2位の経済大国であった。

しかし平成期に入ると、冷戦終結による低賃金人口大国・中国の世界市場参入、デジタル情報革命による家電などの設計比較優位の喪失、さらに複合不況、円高継続もあり、貿易財製造業は苦難の時代が続いた。その推移を「単位生産コスト=労働投入係数×賃金率」、つまり生産コストを労務費に還元するリカード型の比較生産費で説明しよう。

平成初期の90年代、比較優位産業の国内現場の多くで、生産性は中国の同業現場に対して数倍あるとみられた。だが日中間の賃金率ハンディが20倍であれば、生産コストでは到底勝てない。しかも中国では、農村地域からの労働力の無制限供給により低賃金が続いた。相対的にモジュラー型の家電製品などでは、多くの国内工場が閉鎖された。

しかし平成中期の2000年代に変化が起きる。まず自社の中国拠点新設により内外の賃金・生産性水準を把握した日本企業の国内現場は、自らの存続のため生産性向上を加速させる。トヨタ方式などによりラインの生産性を2年で3倍、5年で5倍と伸ばした事例は実際に多い。一方、国内現場は雇用確保のための事業開拓など有効需要創出も並行して進めた。現場とは、自らの存続と安定雇用を目指す地域的存在でもあるのだ。

一方、05年ごろから中国の労働力無制限供給が限界に達する「ルイスの転換点」を迎え、賃金水準が5年で約2倍のペースで上昇し始めた。10年代後半には中国工場の平均賃金はおよそ5万円と日中賃金ハンディは3〜5倍程度に縮小し、タイやべトナムでも賃金は上昇に転じた。

その結果、平成後期の10年代には自工場の生産性向上と中国の賃金高騰により、中国拠点にコストで負けない国内工場が現れ始めた。国内の優良現場はグローバルコスト競争の長いトンネルを抜け、多くが存続可能となった。この長期趨勢を見落とし、超円高や大震災による悲観論に引きずられた日本製造業の空洞化・消滅論も10年代前半には出たが、今やほぼ聞かれない。

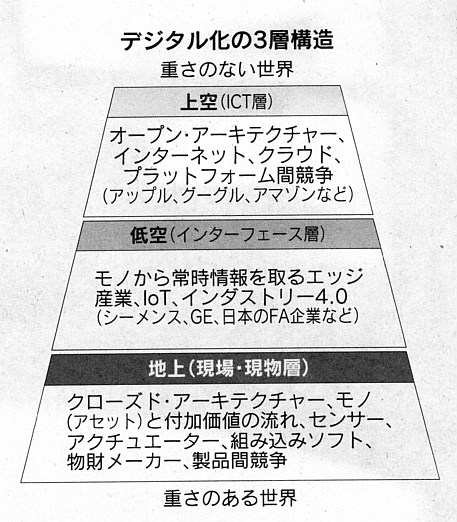

一方、平成後期の10年代は、スマートフォン(スマホ)、クラウド、人工知能(AI)などデジタル革命が加速化した時代でもあった(図参照)。

重さのない「上空」のデジタル界では、グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コムなど、シリコンバレー主導の米系プラットフォーム(基盤)企業が、オープン・アーキテクチャーの製品・サービス群でコア技術と世界標準インターフェースを支配した。補完財群とのネットワーク効果をテコに巨大ビジネスエコシステム(生態系)を形成し、巨大な成長を遂げた。

他方、日本企業は重さのある物財で伝統的な製品間競争をする「地上」にとどまり、上空を牛耳るプラットフォーム企業は皆無に近い。さらに10年代には、地上のモノから常時データを取り分析しつつ上空と地上をつなぐエッジの「低空」層が出現した。いわゆるIoT、インダストリー4.0の主戦場は低空層で、シーメンスなどドイツ勢の活躍が特に中国市場で目立つ。

要するに日本製造業はグローバル競争の危機は脱しつつあるが、デジタル化では出遅れ、上空で米国勢に制空権を握られ、低空でもドイツ勢の後じんを拝した。地上でもドイツ勢が支援する中国の自動化工場が続々新設され、これらの閉塞感から再び日本製造業悲観論が出ている。

しかし筆者は、ポスト平成期はむしろ日本の製造業に勝機が増えるとみる。既に高成長・高利益を誇る日本の電子部品、例えばイメージセンサーやコンデンサーはその縮図だ。現場は能力構築を不断に進め、国際競争力を維持する。本社は「中インテグラル・外オープン」の巧みなアーキテクチャー戦略を採り、自社発の国際標準で上空のプラットフォーム企業と能動的につながる。例えばスマホでは、アップルもグーグル勢も当該企業の国際標準を受け入れる。

米中技術摩擦の激化によりハイテクモジュラー国として競り合う米国と中国のデジタル有力企業も、日本のインテグラルな高機能補完財や部品を競って買いに来るだろう。いわば米中の恐竜(プラットフォーム)企業の間でしぶとく生きる哺乳類戦略である。

このように平成の日本製造業は、90年代はグローバル化とデジタル化の急襲で窮地に陥ったが、00年代には生産性向上と新興国賃金高騰で国内優良現場の競争力が回復し多くが生き残った。10年代のデジタル化では米国プラットフォーム企業に置いていかれたが、そことしぶとくつながる強い補完技術のアーキテクチャー戦略や長期全体最適のグローバル戦略を持つ日本企業は、既に高業績を上げつつる。ドイツなどに出遅れた低空でもまだ策はある。

よって平成後、米中技術摩擦時代の日本には勝機ありと筆者はみる。平成の日本製造業は苦闘の末、強い現場を多く残した。いま必要なのは、強い本社が潮目の変化を察知して、強い現場を活用し、攻守鮮明な戦略を打ち出すことだ。克服すべきは長年たまった「負け癖」である。

女性活躍誇れる国目指せ

多様性向上、企業・社会に益

⭕ 第1子出産で離職する女性比率高止まり

⭕ 育児への男性の参加と社会の支援が重要

⭕ 女性活躍進むが他国に比ベスピード遅い

村木厚子 元厚生労働事務次官

男女雇用機会均等法は、昭和の終わりに近い1985年に制定された。それから30年余りが経過した今日、「女性活躍」は再び政府の最重要課題の一つとなり、これに加えて「働き方改革」が大きな政策課題となっている。

本稿では、これらがそれ自体、社会的に重要であるだけでなく、日本にとって最も深刻な社会課題である少子高齢化への対応や、さらには多くの企業が目指す新たな価値創造にとっても重要な役割を果たすことについて述べたい。

均等法は、国連の「女子差別撤廃条約」という外圧を借りながら、経済界の強い反対を押し切って誕生した。女性が性別により差別されることなく、かつ母性を尊重されつつ充実した職業生活を営むことを基本理念に、雇用の場での機会と待遇の均等を確保することを目的とした。

しかしその後、女性の多くが育児や介護などの家庭責任を負う状況では、女性の活躍どころか、就業の継続そのものが難しいことが次第に明らかになった。このため「育児休業法」 (現在は育児・介護休業法)が91年に制定され、子どもが満1歳になるまでの間、育児休業を男女労働者に付与することなどが義務付けられた。これで「均等」と「(仕事と家庭の)両立」という車の両輪がそろった。

その後、均等法も育児・介護休業法も順次強化され、さらには2015年に成立した女性活躍推進法で、「機会」の均等のみならず、女性活躍の「結果」が出ているかどうかを企業などが検証し、対策や目標数値を盛り込んだ計画を策定し実行するいわゆるPDCA(計画、実行、評価、改善)の実施と、その内容の公表が義務付けられた。

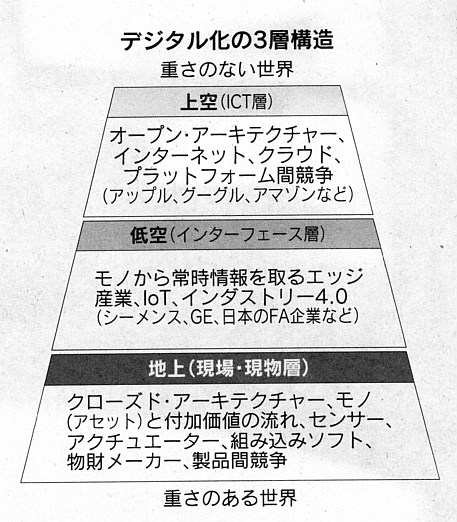

こうした均等と両立の施策の充実により、女性の就業率や管理職比率の向上、男女間の賃金格差の解消などが、平成の全時代を通じゆっくりとではあるが進んだ。だがなかなか変わらない現実もある。育児・介護休業法により女性の育児休業取得率は、07年以降は常に80%を超えるが、男性の取得率はまだ5%台にとどまる。法律は男女労働者を対象にしていても、育児は女性の仕事という構図はほとんど変わっていない。第1子を出産した女性の出産前後の就業状況をみると、結婚して仕事を辞める女性は均等法施行後徐々に減っている。だが第1子の出産後も就業を継続する女性の割合は、10年ごろまでは20%台で推移していた(図参照)。

こうした中で別の大きな問題が顕在化してくる。出生率の低下だ。出生率は80年代半ばごろから低下が続き、05年に史上最低の1.26を記録した。少子高齢化の急速な進展は将来世代への過大な負担を意味する。加えて社会保障負担の増大による財政の悪化により、次世代への負担の付け回しが既に始まっている。

社会の疲弊や財政破綻を避け、平成の次の時代、長寿を喜べる社会にするためには、「支え手」を増やすしかない。今の支え手である働く女性を増やすことと将来の支え手である子どもを増やすことは同時に実現できるのだろうか。

答えは他の先進国の状況をみれば明らかだ。経済協力開発機構(OECD)加盟諸国のデータをみると、おおむね女性の労働力率が高い国は出生率も高く、逆に女性の労働力率が低い国は少子化に苦しんでいる。女性が活躍する社会が、同時に希望する子どもを持つことができる社会だ。

これを日本で実現する鍵は何か。他国の状況や国内の二ーズ調査などから政府がたどり着いた結論は、男性の育児参加と社会の子育て支援の重要性だった。具体的には、男性を含めた働き方の改革と保育の充実だ。

保育が、男女が子どもを持ち、ともに働き続けるための必要条件であることは疑いがない。このた

め「社会保障と税の一体改革」の中で、消費税率引き上げによる増収分の一部を保育に充てることになり、ここ数年、急速に整備が進み始めた。この分野は今後も手を緩めてはならない。

次は働き方改革だ。各種調査で、子どもを持つ女性が仕事を続けるための条件として挙げたのは、職場全体の勤務時間や両立を支援する雰囲気、勤務時間の柔軟性などだ。日本の残業時間は国際的にみても長く、男性の家事・育児参加の度合いは低い。就学前の子どもを持つ父親の家事・育児時間は日本は1日平均約1時間強で、欧米の半分以下だ。夫の家事・育児参加時間が長い家庭ほど妻の就業継続率が高く、2人目以降の子どもを持つ確率が高いこともわかってきた。妻だけが育児を担う「ワンオペ育児」が少子化につながることが裏付けられた。そして男性の育児参加には労働時間の短縮が必要だ。

18年6月には働き方改革関連法が成立した。残業の上限規制、高度プロフェッショナル制度(脱時間給制度)の導入、同一労働同一賃金の推進などが柱だ。長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の導入、多様な働き方に見合う公正な処遇を受けられるルールづくりを目指すものだ。これらが実現すれば、男女がともに、さらには高齢者、障害者など多様な労働者が自分に合つた多様な働き方で力を発揮することができる。

働き方改革は労働者の健康だけでなく、男女が仕事で活躍し、家庭生活を充実させ、さらには多様な支え手が社会を支えることを可能にし、社会全体の持続可能性を高めるための重要な政策となった。

「女性活躍」からスタートして男女の「働き方改革」へと広がってきた政策の方向性は間違つていない。問題は改革のスピードだ。図が示すように、結婚し第1子を出産した後も働き続ける女性は10年ごろから増え始めたが、それでも4割にも満たない。

世界経済フォーラムが公表する男女平等の度合いを示す「ジェンダー・ギャップ指数」で、日本のランキングは149力国中110位(18年)と極めて低い。しかも中長期でみると、ずるずると順位を下げている。関連の国際機関に、日本の女性活躍は進んでいるのになぜ順位が下がるのか問い合わせたところ、「日本は良くなっているが、ほかの国はもっと速いスピードで良くなっている」との答えが返つてきた。長時間労働の是正も同様の状況だ。

スピードを上げるために政府は何をすべきか。女性活躍や働き方改革の進捗状況を点検し、政策効果を分析し、さらなる対策や目標値を明示して、これを広く国民と共有しながら取り組みを進めていく、すなわち女性活躍推進法で企業に義務付けたPDCAの実施だ。特定分野でのクオータ制(割当制)の導入も検討してよい時期だ。

女性活躍も働き方改革も日本社会にとっては最重要課題だが、個々の企業にとってはどうだろうか。まだ多くの企業はこれを「コスト」と受け止めているのではないか。だが調査研究によれば、女性の役員が多い企業は比較的業績が良く、ワーク・ライフ・バランスの取り組みやフレックスタイム制を進める企業は、一定の時間はかかるが大幅に付加価値生産性が上がる。

平成の次の時代の企業の最大課題は新たな価値の創造だ。女性をはじめ多様な人材が活躍できるダイバーシティー(多様性)の実現はそのための大きな原動力だ。そう認識し、本気で取り組む企業が増えれば、改革のスピードは上がり、企業の成長と社会の成長の好循環が生まれる。

「嘆かわしい20年」に決別を

女性の大学進学拡大希望

⭕ 70年代と違いバブル崩壊後の対応は鈍重

⭕ 少子高齢化や非正規比率の上昇も難題に

⭕ 日本の未来を担うのは大学卒業した女性

ビル・エモット 英エコノミスト誌元編集長

1989年1月に平成が始まったのとほぼ時を同じくして日本経済にバブル崩壊という異変が起き、社会に深い爪痕を残した。それは歴史が時に生み出す偶然の一致の一つだったのかもしれないが、尋常ではない出来事だった。

日本のバブル崩壊は、1929年の米株式市場の大暴落以降では先進国で最大規模の株式・不動産市場の暴落と銀行システムの破綻を引き起こした。ただその後、2008年のリーマン・ショックでこの記録は塗り替えられる。

平成の幕開けと90〜92年のバブル崩壊から30年近い年月が過ぎたいま振り返ると、この時期には日本経済の現実を物語る4つの特徴が際立つていたことに気づく。その現実とは、90年以前の30年間は先進6力国(米国、西ドイツ、日本、フランス、英国、イタリア)の中で最も高かった国民1人当たりの国内総生産(GDP)伸び率が、90年以降の30年間は6力国中5位に転落し、日本より下にはイタリアしかいなくなったことだ。

平成期の日本経済の第1の特徴は、日本の経済運営の担い手たち、すなわち霞が関や自民党、大企業や経団連が、日本経済に何が起きたのかをなかなか理解せず、経済の現実とバブル崩壊の深刻さを認めたがらなかったことだ。これには、筆者をはじめ国内外の金融アナリストはみな一様に驚いたものだ。

彼らがようやく現実を受け入れたのは、大手都市銀行の経営が悪化し、北海道拓殖銀行が破綻に追い込まれるなどの事態に立ち至ってからだ。それでも抜本的な銀行改革は小泉政権(01〜06年)を待たねばならなかった。

日本の金融当局によるこの鈍重で、しかも多くは欺瞞的な取り組みを見ると、08年のリーマン危機の際にとられた米国当局の対応と比べずにはいられない。米国の対応は日本に比べてはるかに迅速で、誠実かつ断固としていた。だが欧州連合(EU)の対応、とりわけユーロ圈各国の対応は、90年代の日本と同じような道筋をたどった。

90年代に外国人アナリストが日本のお粗末な対応に驚いたのは、70年代前半の2度にわたる経済ショック(71年のニクソン・ショックとその後の円の急騰、73年の第1次石油危機)に対する日本の迅速かつ断固たる対応を知っていたし、称賛してもいたからだ。バブル崩壊に対する日本の対応が70年代とは打って変わって拙劣だったせいで、日本の官僚と政治家に対する国際的な評価はがた落ちになった。

日本の金融界の主要機関の中で、国際的な評価を長く維持していたのは日銀だ。日銀は、80年代の常軌を逸した借金による投機に歯止めをかけようとしたことや、さらに90〜00年代には金融緩和を求める声に断固抵抗し、経済改革に本腰を入れるよう再三にわたり政府に圧力をかけたことが評価されてきた。

ところが、平成が始まった時点では金融規律の総元締だった日銀は、平成が終わろうとする今は政府の政策の道具に成り果てており、政府が巨額の財政赤字を手当てできるよう紙幣を増発している。今や日本国債の4割超を保有するのは日銀だ。こうした事態になるとは、30年前には誰も想像もしなかっただろう。89〜90年にかけて日銀の金融引き締めを主導した三重野康元総裁はなおさらだろう。

第2の特徴は、若かった日本の人口が少子高齢化したことだ。この問題自体はバブル崩壊とは無関係だが、平成を通じて政府の経済政策を困難にした点では共通する。

昭和が終わりに差し掛かった80年代後半の日本には、80歳以上の人が300万人、20歳以下の人が3500万人いた。だが今では80歳以上が1千万人以上に対し、20歳以下は2300万人にすぎない。

こうした人口構成の変化は政府の経済運営を困難にし、政府の財政を逼迫させる。医療費と公的年金に充当される政府支出が増える一方で、退職年齢に達する人が増え、高額納税者が年々減つていくからだ。

政府財政にのしかかる重荷は、これまでのところ新たな金融危機を起こさずに管理できているが、平成を通じ経済が堅調だった一時期も含めて政府債務が増え続けることは避けられなかった。しかもこうした状況では、経済成長の回復に有効と考えられる他の政策、例えば研究開発、経営不振に陥つた企業の従業員の再訓練、国立大学の質的向上などへの支出が削られる。

第3の特徴は、グローバル競争と技術変革の時代に経済を安定させ、さらには立ち直らせるためにはそれなりの犠牲や調整が必要になるが、日本の場合、犠牲のほとんどをごく普通の就労者が引き受けたことだ。08年以降の欧米と異なり、ある特定の労働者集団が失業するという形で犠牲が払われたのではなく、広く労働力人口全体が残業手当やボーナスが切り詰められるといった形で所得を削られた。ハブル崩壊の痛みが広く社会に分散されたという点では称賛すべきことであり、社会的連帯の発露と言えるかもしれない。だが過大評価は禁物だし、日本の方法で万事が丸く収まったと考えるべきでもない。確かにバブルが崩壊した90年代の時点の就労者は痛みを極めて公平に共有した。だがその後には、より大きな痛みを次世代が引き受けさせられている。

平成が始まったとき、就労者の80%は終身雇用を前提とする正規雇用労働者だった。だが現在は正規雇用労働者の比率が約60%まで下がっており、約40%は短期やパートタイムの非正規雇用で、所得も年金給付も少ない。

このことは社会を次第に分裂させるだけでなく、2つの有害な影響を与えている。一つは企業が短期雇用労働者の訓練に投資しなくなり、平均的な労働者のスキルと生産性が伸び悩んでいることだ。もう一つは世帯所得が低水準にとどまり、従つて個人消費も上向かないことだ。

これが「失われた20年」と呼ばれる時期の説明だが、筆者としては「防げたはずの嘆かわしい20年」と言うべきだと感じる。だがこの時期にある重要な現象が出てきたことを見落としてはならない。その現象こそが平成の第4の特徴であり、次の時代にとって大きなプラスとなるはずだ。

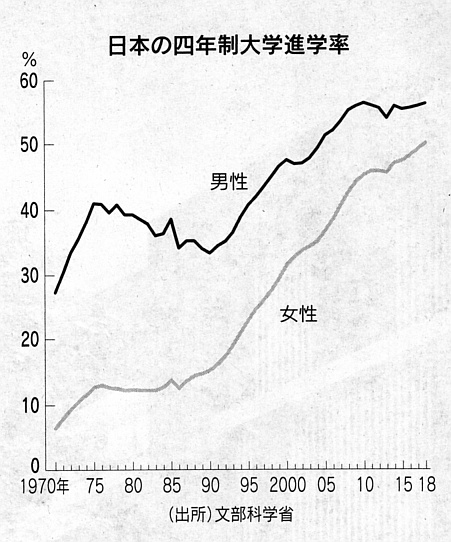

その第4の特徴とは、突如として大勢の若い女性が、それまで一般的な進学先だった短大ではなく、家族に奨励もしくは容認されて、四年制大学へ進学し始めたことだ。

80年代の女性の四年制大学進学率は12〜15%だ(男子は34〜40%、図参照)。だが90年代以降に男女差が大幅に縮まり、直近では女性の四年制大学進学率は50%に達し、男性との差は数%に縮小した。

日本は政界、実業界などで高い地位に就く女性が先進国の中で圧倒的に少なく、女性の社会進出が遅れている国として悪名高い。だが日本では年功序列制が幅を利かせていることからすれば、他の先進国に後れを取っているのは、80年代の大学進学率の男女差が反映されていると考えるべきだろう。ちょうどその頃に大学に進学した世代が、現在の日本で主導的な地位を占めているからだ。

だが今後は00年以降に大学を卒業した女性が40〜50代に入るので、重要な地位に就く女性が増えると考えられる。平成の日本を動かしていたのはおおむね男性だったが、未来の担い手の多くは女性になるだろう。