経済教室

「知性の断片化」の危機回避を

民主政・技術革新、空隙生む

⭕ 平成日本の停滞の背景に日本社会の気質

⭕ 民主政治と技術革新は社会の連携弱める

⭕ 地方自治や対面の付き合いが重要な役割

猪木武徳 大阪大学名誉教授

東西冷戦の終結がマルタ会談で宣言された1989(平成元)年は、日本でも以後30年の国内政治と経済の進路を左右するいくつかの変化が起きた年だった。同年4月、何度も頓挫してきた消費税法が施行され、税率引き上げを巡る論議がその後の政局の一つの争点となった。11月には社会党系の総評と民社党系の同盟の労働者800万人が合同して日本労働組合総連合会(連合)が発足し、労働組合連動が穏健化した。そして翌年には「バブル経済」が崩壊する。

その後の平成の歳月は、阪神大震災、東日本大震災をはじめ幾多の自然災害に見舞われた。日本人の防災意識の希薄さが問題となり、原発事故は科学と技術への過信の夢からわれわれを覚醒させた。

これらを一般的な与件として、日本経済は世界の相場と比べて不思議な動きを示してきた。経済活動の基本をなす生産も消費も基本的には企業や家計の予想と心理で動く。従ってこの不思議な動きは日本国民の精神の内的状況に立ち入って見る必要があろう。それは単に覇気や気概の欠如といった言葉で語れる問題だけではなさそうだ。日本社会がこれまで引きずってきた社会風土に根差した「気質」が関係しているのではないか。

この点についてまず現状を大まかに描き、今後を見据えつつ「不思議な動き」の原因を、日本のデモクラシーの問題と急速な技術変化という2つの側面に分けて考えたい。

まず世界相場から見た平成の後半部分の日本経済の特異性を、人口、国内総生産(GDP)、消費者物価の3面から見ておこう(表参照)。国際通貨基金(IMF)によると、ほとんどの国で人口は増えているが、増加率はおしなべて低下している。しかし主要国の総人口の増減を02年から17年の変化率で見ると、減少(マイナス)を記録している国は日本のほかには数えるほどしか見当たらない。

日本のマクロ経済のもう一つの特徴は、02~17年の15年間で、実質GDPが15%しか成長していないという点だ。ギリシヤとイタリアを除くと、この日本の数字は主要国の中では際立って低い。

同じことは消費者物価指数についても言える。概して実質GDPが高い伸び率を示した国は、消費者物価の上昇率も高かった。成長過程においてインフレ圧力が強かったインドネシア、ベトナム、インドはその代表例だろう。この消費者物価についても日本は特異な位置にある。02年から17年の15年間でわずか3%の上昇を見たにすぎないのだ。

人口、GDP、消費者物価の3つのマクロ指標のいずれを見ても、この15年間の日本は特異なパフォーマンスを示してきた。この動きが既存の理論では説明できない以上、歴史的な視点からも日本経済の現状を把握する必要がある。

18世紀の後半から西欧で急速な展開を見せた工業化は、以後2つの現象を相伴いつつ進行してきた。 一つはデモクラシー(議会制民主政治)の浸透、もう一つは急速な技術革新である。実はこの2つは、いくつかの点て共通する力を持っていた。

両者とも、それ自体はプラスにもマイナスにもなりうる中立的性格を持ち、誰がそれをどう使うかによって、その価値は決まる。またこの2つは、多数が好むものを最終的に選び取る。デモクラシーは文字通り「多数の支配」だ。そして新技術が産業に適用されるのも、多くの人々がそれを需要するということを、企業が計算し期待するからだ。さらにもう一つの共通点として、両者とも人々をバラバラにして社会の連携を弱めるという性格がある。デモクラシーは、人々をアトム化し、公共的なものへの関心を弱め、自分と家族という私的世界に引きこもらせる傾向を持つ。その結果、公的な徳が枯れ、「裸の利己主義」がまん延しやすくなる。

こうした社会を生み出す傾向を持つデモクラシーは、それが高い価値として掲げる「自由と平等」とは全く逆の価値、すなわち「専制と不平等」を生み出す危険性をはらむ。それを阻むには、地方自治が重要な役割を担わねばならない。だが日本では地域社会という身近なところから、自分たちで物事を決めてぃくという精神は十分成熟してぃるのだろうか。

また技術も基本的に人々をバラバラにする。新技術がフェース・ツー・フェースの接触の機会を奪うという例は、生産現場でも消費者の日常生活でも多く見られる。高層マンションに住めば「向こう三軒両隣」という親近感は生まれにくい。趣味の世界を考えても、いまや音楽もスマホや自分の部屋の高級オーディオセットで独り楽しむ機会が増えた。人類学者の梅棹忠夫の言葉を借りれば、「宴会型」から「独酌型」へと生活全般が変わってしまったのだ。

職場でもパンコン画面にくぎ付けになると、同僚と話をする機会は減る。工場へのマイカー通勤が常態化すれば、一日の終わりに同僚と酒を飲みながら雑談をすることもなくなる。こうした傾向がいかに大きな長期的ロスを生み出すかを強調したのは、IT時代の新技術を代表する人物、スティーブ・ジョブズだった。

ジョブズはこうした技術変化と専門化の進行に伴う「知性の断片化」現象の危機を見抜いていた。ジョブズは「技術だけでは不十分だ。リベラルアーツ(教養)と結び付かねばならない」と強調し、映像制作会社ピクサーの職場にも専門職種の異なる人材が必ず出くわすような空間を設計した。彼がデルモンテの3つの古い缶詰工場を買い取りデザインした職場空間は、フェース・ツー・フェースの出会いを目的としたものだった。この認識は日本の教育と研究に関わる人々の間でもっと注目されてしかるべきだろう。

改めて強く意識すべきは、科学や技術という個別の分野での革新と進歩が、全体としての人類の進歩を必ずしも意味しないということだ。ジグンーパズルの一部を精緻に仕上げても、全体がいかなる絵柄になるのか知ろうとしない限り、われわれは真に進歩したとは言い難い。 一つの時代がその前の時代より進歩しているという19世紀的な進歩史観の呪縛から、われわれは自由にならなければならない。

先に指摘した日本経済の不思議な現象を経済学が十分に説明できないという問題も、こうした「知性の断片化」と無関係ではなからう。

急速な技術革新は、人間の身体的な負荷を驚くほど低下させた。われわれは楽に、早く、遠くへ、そして多くのことを成し遂げられるようになった。つまり人間は、小さな体からとてつもない巨人へと成長を遂げたのである。だが肉体の膨張は、肉体内部に様々な空隙と亀裂を生み出しているはずだ。その空隙は、何かによって満たされることを無意識に強く求めているのではなかろうか。

子供が減っている、消費支出が増えない、企業が投資を活発に行わない。こうした閉塞状況は、パラパラとなった人間の心理に何か転換が起きない限り活路は見いだせないのではないか。 「楽観主義は道徳的義務だ」とは言っても、目と耳を澄ましながら現況を確認することなしには将来への真の希望も生まれない。

ではデモクーラシーと技術革新が生み出した心の空隙を何で満たすのか、多数の支配の味気なさや不安定性をいかに避けるのか、こう問い直すことがいま求められている。

ポピュリズム回避瀬戸際に

「国民国家モデル」の変容も

⭕ 平成期には物価安定でポピュリスム回避

⭕ 経済政策は長期的安定軌道に結びつかず

⭕ ポスト平成では国家統治のあり方議論を

田中 直毅 国際公共政策研究センター理事長

平成最後の年末は、日本の統治機構の再構築に至る改正出入国管理法の成立により特徴づけられることになった。

平成の開始がバブルの絶頂期と重なり、程なく米ソ冷戦での米国の勝利が明らかになったとき、米国を中心に「冷戦の勝利者は米国ではなく日本だった」との見方が広がった。それは軍事的低負担のもとで工業能力を民需分野に集中させ、積み上げた対外金融資産で「バイイング・インツー・アメリカ(米国買い)」にいそしむ日本という構図も確かに存在したからだ。

その後、バブル崩壊と後始末に時間も労力も費やすが、その原因を「歯止めを欠いた銀行部門」という一次総括でやり過ごしたきらいがある。中国やインドの経済市場化というグローバリズムの新局面が曰本の「国民国家モデル」に及ぼす影響についての省察は、十分とはいえなかった。

内側で労働力人口の減少が始まり、外では工業生産能力や情報関連産業でのサービス受託の広がりが観察された。この動向の延長線上には、①国内市場の成熟から縮小傾向の開始②製造業の特徴だった高品質商品の優位性の相対的低下と収益率低下を伴う競争の激化③冷戦崩壊によるインターネッ卜の開放がもたらす従来の業態を根底から変える「破壊的革新」の到来――という3つの重いテーマが登場するはずだった。だが成功した国民国家モデルへの執着がわれわれの認識を曇らせた。

典型的には次のような事実が重なる。第1に持続的成長を続けたビールなどの内需産業は、労働力人口の伸び停止でピークを打ち、その後は市場の縮小に当面し、海外市場への展開が不可避となった。

第2にエレク卜ロニクス分野では海外の民需市場での収益率悪化が進み、BtoB(企業間取引)と呼ばれる他産業向けエレキ製品とその供給体制の構築が主戦場となった。

第3にFANG(米フェイスブック、アマゾン・ドッ卜・コム、ネッ卜フリックス、グーグル)に代表されるプラッ卜フォーマーが個人情報を資産化し、広域的な稼ぎにつなげる中で、産業界の秩序破壊をもたらすイノベーション(技術革新)の到来を前提とした迎撃体制づくりが求められた。反撃の基盤をどこに見いだすのかが焦点となる。

各産業界の企業レベルでは試みは開始されている。そうした中でグローバル展開に直結する可能性があるのは、産業化の過程で蓄積した経験値に基づく情報整理基準ではないか。ビッグデータ論が充満する中で、意味のない、あるいはゆがんだデータの排除はモデル構築に不可欠だが、それは決して簡単なことではない。例えば顔認証技術による監視システムでは、観察部位の絞り込みが前提となることから、ビッグデータの収集は文句なく意味があろう。

一方、変数間の因果開係を推計したり、予測に結びつけたりするという目的には、意味のある十分な量のデータが必要となる。産業の多領域で業績を積み重ねてきた日本には、他国が渇望するような経験値がものをいう「教師データ」が豊富にある。従って現状破壊を恐れずにイノベーションに踏み出すとき、日本の今後が他に劣後すると悲観することはないだろう。

だが現状破壊が国民の生活基盤を損なう恐れに対しては真正面からの考察が必要だ。他者排除を旨とするポピュリズム(大衆迎全ヱ義)からの影響を、日本はこれまでは遠のけてきた。平成曰本の国際的位置づけの特徴の一つだ。教師データの反映とみるべきは消費者物価の安定だ。

国税庁の民間給与実態統計調査によれば、平成2(1990)年の平均給与は425万円だったのに対し平成29(2017)年は432万日にとどまる。平成の期間は毎年給与が増えるという実感が社会から消えた時期にあたる。それでも曰本ではポピュリズムは観察されなかった。

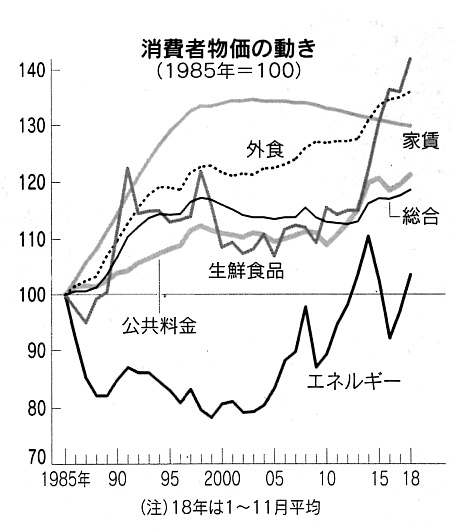

一方、消費者物価は平成5(93)年ごろには上昇しないと認識されるようになった。21世紀に入って以降、このことは家賃と公共料金に典型的にみられる(図参照)。消費水準の引き上げは容易ではないが、生活の基盤が侵食されるという恐怖に脅かされることは回避できたといえよう。

ところが平成も最終局面に入る時点では異変が生じ始めた。外食費の上昇は、人件費と運送費という供給費用要因によりもたらされた。国民のかなり多くは生活防衛から、外食メニューの選択変更を迫られ始めたかもしれない。

供給サイドでの人手不足の問題は、ついに安倍政権にとっても無視できないものになる。従来の国家統治の仕組みの基本は移民排除だった。生産の現場では次第に外国人労働力への依存が目に付くようになった。さらに外食費の上界にみられるように、人手不足は日本の供給面から一挙に無視できない状況となった。

製造業の現場では、教師データに基づきロボッ卜導入などの手法が広がった。だが非製造業では、教師データにまで高められるデータは多くなく、製造業のような定型化は容易ではない。例えば外食産業では運送業への依存が大きいし、また接客面でも人手依存からの脱却は難しい。従来の国策変更を迫る政治圧力が一挙に高まり、資本面はともかく、労働面では「国民国家モデル」への依存を基本としてきた日本の保守政治も大変容を迫られることになった。

平成期の日本の経済政策は微妙な「ミクロ・マクロ連結」を前提として形づくられてきた。資産・負債の側面では民間企業の対外純資産の拡大と日本政府の負債の急増が対応している。巨額の政府債務残高にもかかわらず、日本国債への信頼が揺るがない理由といえる。ゆえに日本は「対外支払いの完全自由化」という原則を維持できている。世界経済の危機時には「危機の円高」となるのは、日本のこの面での自由化原則が世界でも例外的なものだからだ。

平成20(08)年のリーマン・ショック以降、円高への急速なシフ卜が生じたのは、日本企業がキャッシュフローの減少に対し、資金の日本への還流を図るべくドル売り・円買いに動いたからだ。この不規則な円高にどう向き合うかがその後の課題となった。

日銀による量的金融緩和はこの不規則な円高の是正に向けられた。これには成功したものの、国債利払い費が抑制されたことで、財政規律はさらにゆがめられることになった。平成期の日本の経済政策の「ミクロ・マクロ連結」は結局、長期的な経済の安定軌道には結びつかなかった。

平成期の金融政策は、日本国内の貨幣量と物価の連動という閉鎖経済を前提とした枠組みに沿つて展開してきた。これに対し、労働力不足には国内労働市場の部分開放で対応しようとするのが今回の入管法改正だ。ポス卜平成にあっては、すぐに国家統治のあり方を改めて論じることになろう。定住者の参政権問題や家族の呼び寄せ問題、また医療・福祉のあり方についても、外国人受け入れを前提に今後検討されることになる。

平成日本のポピュリスム回避は、物価安定の持続によりどうにか実現できた。だが「ミクロ・マクロ連結」の政策的観点からの外国人受け入れへの変更については、ポピュリスムの契機を封じ込める国民的視点に基づく政策形成と日本政治の熟議の手続き定着とが望まれる。ポス卜平成にあっては「ミクロ・マクロ連結」のつまみ食いは許されまい。

米中「新冷戦」への備え急げ

軍事的緊張回避に関与を

⭕ 中国は権威主義のもと産業技術力を強化

⭕ 米国は関与政策から中国封じ込めに転換

⭕ 米中関係や日中関係の急速な悪化避けよ

田中明彦 政策研究大学院大学学長

平成の初めに冷戦が終わってほぼ30年、いま世界は新冷戦ともいえる時代に入りつつある。20世紀の冷戦は、米国とソ連という二大軍事大国の間の権力闘争であり、かつ自由主義とマルクス・レーニン主義という2つのイデオロギーの間の思想闘争だった。しかも冷戦の最盛期には、米ソ両国の間にほとんど経済交流はなく、軍事的には互いが相手を何回も壊滅させられるほどの核兵器を持つていた。

従って現在生じつつある米国と中国の間の対立図式が、かつての冷戦と全く同じ形をしているというには無理がある。米中の核戦力はいまだに非対称である一方、米中は互いが最大の貿易相手国だ。また核戦力に関していえば、必ずしも常に中国に同調するとは限らないロシアは、中国をしのぐ能力を持っている。

さらに依然として中国の公式イデオロギーは「マルクス主義」ではあるが、現在中国が代表しているイデオロギーは、かつてのマルクス・レーニン主義ほどの体系性も世界的な高評価を獲得しているわけではない。

それにもかかわらず、現在進行中の米中関係には「冷戦」的といえる側面が存在する。

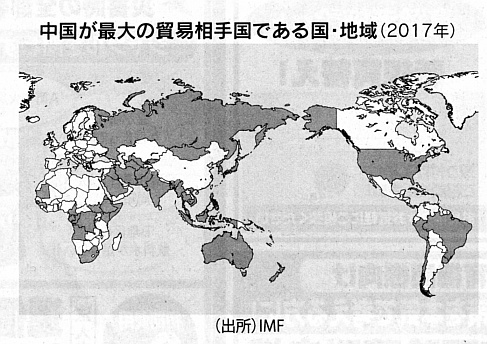

第1に中国の経済力が急速に米国に接近していることは間違いない。為替レートで換算した中国の国内総生産(GDP)はまだ米国に追いついていないが、購買力平価で計ったGDPでみれば中国はすでに米国を追い越している。さらに貿易に限れば、中国はすでに世界最大の貿易大国である。今や米国、日本、韓国、インドを含む53力国・地域で中国は最大の貿易相手国となっている(図参照)。これに対して、米国が最大の貿易相手国になっているのは37力国・地域にすぎない。

中国の軍事費はまだまだ米国の水準には達していないが、もし米国が関与しないということになると、アジアでは圧倒的に巨大な軍事大国である。さらにサイバー攻撃などの能力に関しては、米国に匹敵するかもしれない。

第2にイデオロギー面で現在の中国がかつてのマルクス・レーニン主義のような体系的な理論を保持していないにしても、自由主義的な政治体制をとらなくても経済発展が可能だとするモデルを提示しているとみることはできる。

2017年10月の第19回中国共産党大会で、習近平(シー・ジンピン)総書記(国家主席)は「中国の特色ある社会主義の道・理論・制度・文化が絶えず発展を遂げ、発展途上国の現代化への道を切り開き、発展の加速だけでなく自らの独立性の維持も望む国々と民族に全く新しい選択肢を提供し、人類の問題の解決のために中国の知恵、中国の案を出している」と述べている。

そして18年3月の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)で憲法を改正して国家主席の任期を廃止する一方、自らの産業政策である「中国製造2025」を実現しょうとしている。つまり民主化のための政治改革を進めるのでなく、権威主義体制を強化しつつ世界最先端の産業技術力を身につけると宣言しているのである。

こうした中国の動きに対して、オバマ政権までの米国はいわゆる関与政策をとってきた。つまり中国が経済成長を続けて豊かになっていけば、やがて政治改革を進めて人権状況も改善し民主化に向かうのではないかという期待のもとで、世界市場での中国の自由な活動をなるべく阻害しないような政策をとってきた。

もちろん1990年代にも中国の経済成長が軍事大国化につながり、自由主義的な国際秩序に挑戦するようになるのではないかという懸念は存在した。しかしその段階では、中国を封じ込めようとすることは、確実に中国を敵対国の方向に追いやってしまうから望ましくないという見方が有力だった。

とはいぇ、中国が敵対国になる可能性は否定できないので、そのための備えとしては、米国を中心とする強い同盟関係を維持しておけばよいのだと考えられた。90年代半ばに進められた日米同盟の「再定義」は、まさにそのことを意識したものだった。

こうした関与政策が可能だった背景には、経済成長は民主化をもたらすはずだという期待と、米国の軍事面、さらには技術面での圧倒的優越は崩れることがないという自信があった。2010年代に入り、この2つの前提が怪しくなってきた。中国は民主化に向かうどころか、国内では言論弾圧を強め、対外的には東シナ海や南シナ海で強圧的行動をとるようになった。

憲法改正による国家主席の任期撤廃は、まさに中国は絶対に民主化しないという宣言であるとみられた。また技術面でも中国は急速に能力を向上させてきた。自らの情報空間を遮断しておきながら、中国は自由に情報が流通する世界の情報空間から合法・非合法の両方の手段で積極的に情報を入手し、世界的な情報産業を育てるまでになった。

こうした中国の行動を放置しておけば、米国の技術優位が揺らぎかねず、最終的には軍事的優越すら中国に与えてしまうかもしれないと懸念されるようになったのである。

ここに及んで米国は従来の開与政策に別れを告げた。民主化しない中国には、絶対に技術優位を与えてはいけないという意志が米国のコンセンサス(合意)になりつつあるようにみえる。トランプ氏という型破りな大統領の対中批判をきっかけにして、米国社会に鬱積してた対中不満が一挙に爆発したかのようだ。

20世紀の冷戦で「封じ込め」という政策を提唱した米外交官ジョージ・ケナンはかつて、民主主義国はなかなか挑発に乗らないが、ひとたび挑発が許せないとなると怒りで戦うという趣旨のことを語つている。現在の米国社会は、中国に対してそうした心理状態になっているようにみえる。

前述したように、これはかつての「冷戦」とは異なる状況だ。しかし実際には軍事的には戦わないものの、「冷たい戦い」であることは間違いないのではないか。

18年12月の米中首脳会談で米中貿易戦争はいったん「休戦」となった。90日間の交渉がうまくいけば、何らかの合意が生まれるかもしれない。しかし中国が自らの政治体制の変革につながるような改革をしない限り、新しい合意もまた「休戦」にすぎないのだろう。いまのところ中国は慎重に露骨な対米批判を慎んでいる。しかし事態の推移によっては大規模な反米運動が起きる可能性は排除できない。

中国の隣国であり米国の同盟国である日本は、この「新冷戦」にどう対応すべきだろうか。最初に確認すべきは、現在米国が問題視している中国の状況は、民主主義国である日本にとって人ごとではないということだ。民主化しない中国が、米国もしのぐ技術的優越を保持すれば、日本人自身の自由も安全も脅かされる。従つて同盟国としての日本の立場は、基本的に米国と同じということになる。

しかしながら中国と地理的に近接する日本にとっては、米中関係ならびに日中関係の急速な悪化はできるだけ避けなければならない。とりわけ軍事的緊張が高まることは避ける必要がある。「新冷戦」は「冷たい」ままで推移する

うにしなければならない。

かつての冷戦でも様々な関係安定化の試みがなされた。新しい冷戦の時代に新しいデタント(緊張緩和)の可能性を模索する必要が出てくるのかもしれない。