ニッポン2025

人口パワーが変える勢力図 縮む日本、地域をどう維持

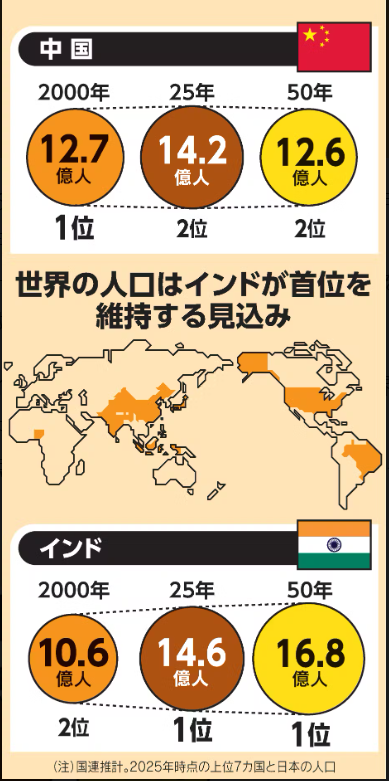

人口の増減は世界各国の勢力図を塗り替える。国連によると、世界の人口は2025年に2000年比3割多い約82億人に達する。50年には25年比2割弱多い約96億人となり100億人に迫る。国別では中国を抜いて世界一になったインドが国際社会で影響力を強めている。日本は国力維持のために人口減への対応が急務だ。

国連の24年版「世界人口推計」によると、インドの人口は23年に中国を抜いて世界で最多となった。60年代前半にかけて足元より2億5000万人ほど多い17億人超となる。それ以降は減少に転じるが、2100年時点でも15億500万人と世界首位を維持する見込みだ。

インドは豊富な労働力をテコに中長期で成長を見込む。モディ首相はグローバルサウス(南半球を中心とする新興・途上国)の盟主を自任し、国際社会での発言力を強めている。英国から独立して100年の節目となる2047年までに先進国入りする目標も掲げており、人口増加が経済成長を押し上げる「人口ボーナス」への期待値は高い。

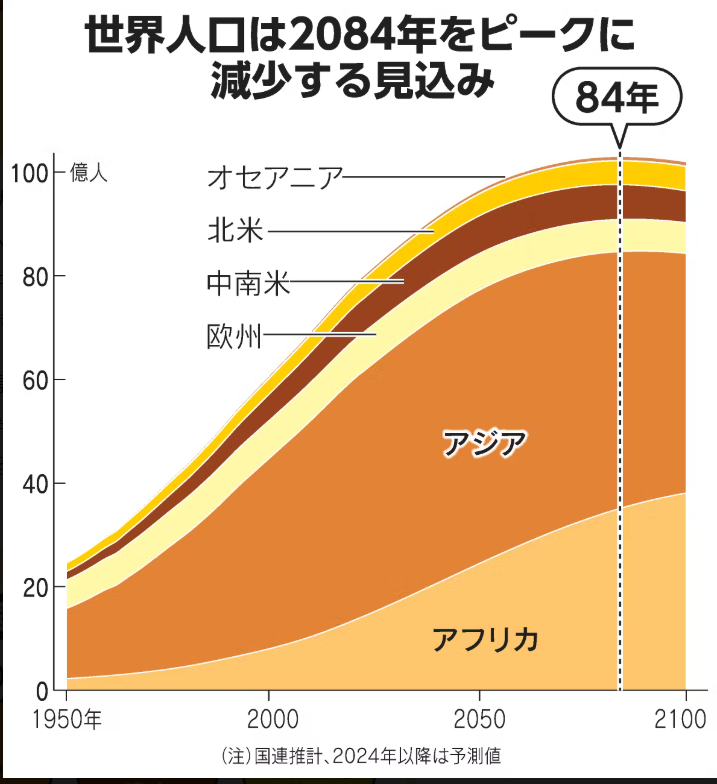

地域別でみるとアフリカの人口が突出して増える。24年時点で15億人強の人口は2100年に2.5倍の38億人まで増加し、世界全体の4割を占める水準にまで伸びる。ナイジェリアやコンゴ民主共和国、エチオピア、タンザニアの4カ国は同年時点で人口上位10カ国に入る見通しだ。

人口の増加は消費市場の拡大にもつながる。先進国は「最後の巨大市場」とも称されるアフリカへ熱視線を注ぐ。一方、急激な人口増は電力や水道、病院などのインフラ不足といったアフリカがかねて抱える課題に悪影響を与える可能性もある。

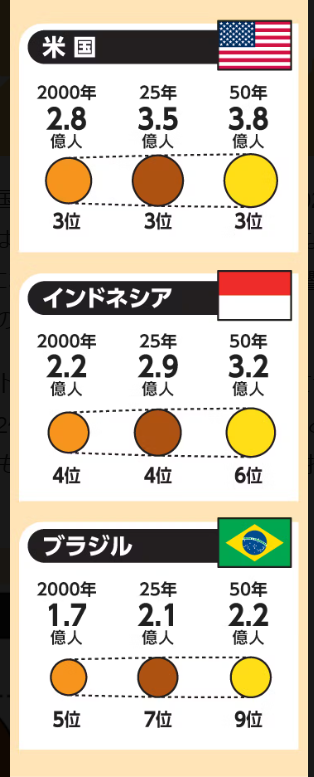

世界一の経済大国である米国の人口は増加局面が当面続く。2100年時点で4億2100万人と、2024年と比べて2割増える。出生率が上昇基調であるのに加え、平均寿命の延びが下支えする。移民の流入数も現状の120万人程度を維持する。

世界の人口は60年代に100億人の大台に乗る。84年には102億8900万人のピークに達する見通しだが、それ以降は減少局面に入る。1人の女性が一生の間に産む子どもの数を示す「合計特殊出生率」は50年代に、人口を長期的に維持するのに必要な水準である2.1を下回ると予想されている。

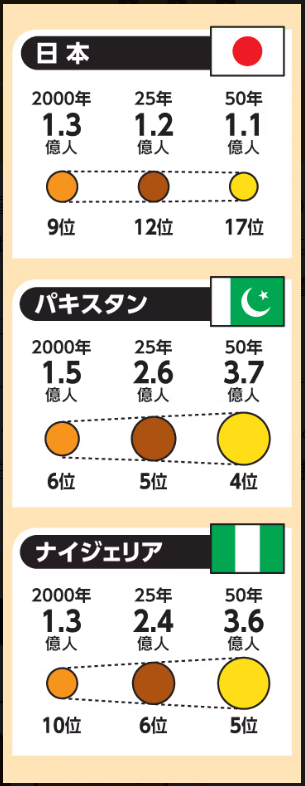

人口減少が顕著になりそうなのが中国だ。50年の人口は12億6000万人と、24年時点に比べて1割減少する。2100年には6億3300万人にまで落ち込む。少子高齢化が加速し、経済活動や社会保障を支える担い手が不足する課題に向き合う必要性に迫られる。

日本は人口減が加速する。厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、2050年は1億468万人となり、20年からの30年間で17%減る。

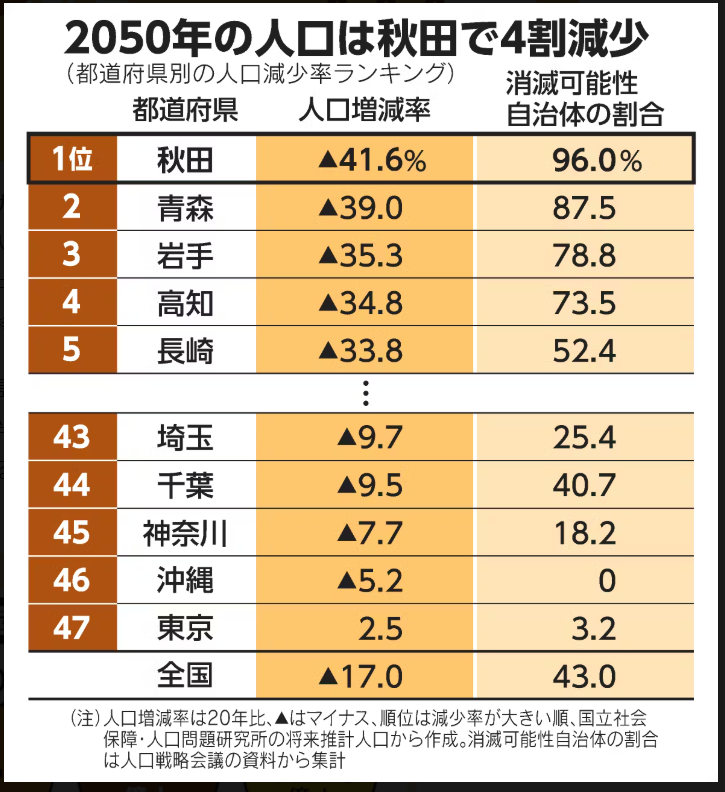

特に深刻なのが地方だ。都道府県別の人口減少率は秋田県が全国で唯一、4割を超え、青森県、岩手県と東北勢が続く。そのほか高知県、長崎県など計11県が3割以上減る見通しだ。

民間組織の人口戦略会議が24年春に公表した、20年から50年にかけて20?30代の女性が半数以下になる「消滅可能性自治体」は東北を中心に、全国の4割にあたる744市町村に上る。

各自治体は少子化対策や移住者の呼び込みを続けているが、東京の吸引力は強く、人口を増やすことに成功した自治体はごく一部にとどまる。50年にかけて人口が増える東京都も高齢者の比率が高まる。子どもや現役世代が減るなか、地域社会をどう維持するかは全国共通の課題だ。

国は自治体の人口減少対策を支援する一方、人口が減っても地域社会を維持できる体制づくりにも力を入れる。住民や地元のNPO法人などで構成し、子どもの見守りや高齢者の送迎などに取り組む地域運営組織に補助を出すなど活動を支援している。

▼合計特殊出生率 1人の女性が一生のうちに産む平均的な子どもの人数のこと。15?49歳の女性が産んだ子どもの数を年齢別の人口で割って合計する。人口を維持するためにはおおむね2.1が必要とされ、一般には1.5未満だと「超少子化」と位置付けられる。

日本の合計特殊出生率は1975年に2を割り込み、低下傾向が続いている。厚生労働省が6月に発表した「人口動態統計」によると、2023年は1.20で過去最低水準となり、反転の兆しは見えない。東京都が0.99と全国で最も低い。

世界全体で見ても合計特殊出生率は右肩下がりの状況だ。子育てにかかる費用の増加や、結婚や出産に対する価値観の変化などが背景にある。韓国は23年に0.72まで落ち込んだ。

一方、育児休業など保育関連の政策が手厚いスウェーデンやフランスは日本より高い出生率を保つ。