ニッポン2025

ITと知見生かし100歳現役、変わる働くシニア像

2050年は働けるまで働く「生涯現役」が常識となる。医療技術の進展により、健康で長生きする高齢者が増える。人工知能(AI)活用で、自分の能力が生かせる職場が摩擦なく見つかる。定年による労働市場からの一斉のリタイアは過去のものとなり、誰もが能力と意欲に応じて、はつらつと社会に貢献する未来が訪れる。

富山県氷見市が誇る「氷見ブリ」。これに次ぐ新たな特産品として、トラフグのブランド育成に奔走するのが松井武久さん(81)だ。

松井さんは三菱化成工業(現三菱ケミカル)の元技術職で、日本シニア起業支援機構の代表理事を務める。多様な経験を生かし、養殖の技術確立や輸出支援を手掛ける。

「シニアが持つ知見や経験をビジネスに生かさないのは機会損失だ」と松井さんは考える。米国には第一線を退いた経営者や企業OBらが起業家を支援する組織「スコア」がある。

日本でも似た組織はできないかと15年に同機構を立ち上げた。現在、退職後のシニアなど会員約150人が所属し、ベンチャー企業へノウハウを提供する。「身体は衰えても、頭はさえている。世の中に貢献するシニアをもっと増やしたい」

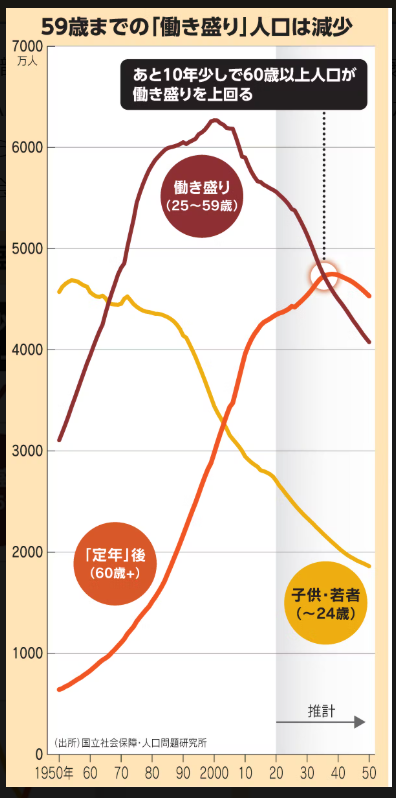

国立社会保障・人口問題研究所の推計では、「働き盛り」である25?59歳の人口は足元で5400万人。2050年には4100万人と25%減少する。

多くの企業が定年と定める60歳以上の人口は足元の4400万人から50年に4500万人と増加する。36年には「働き盛り」と「定年後」の人口が逆転する。人手不足が経済成長の深刻な制約になる。

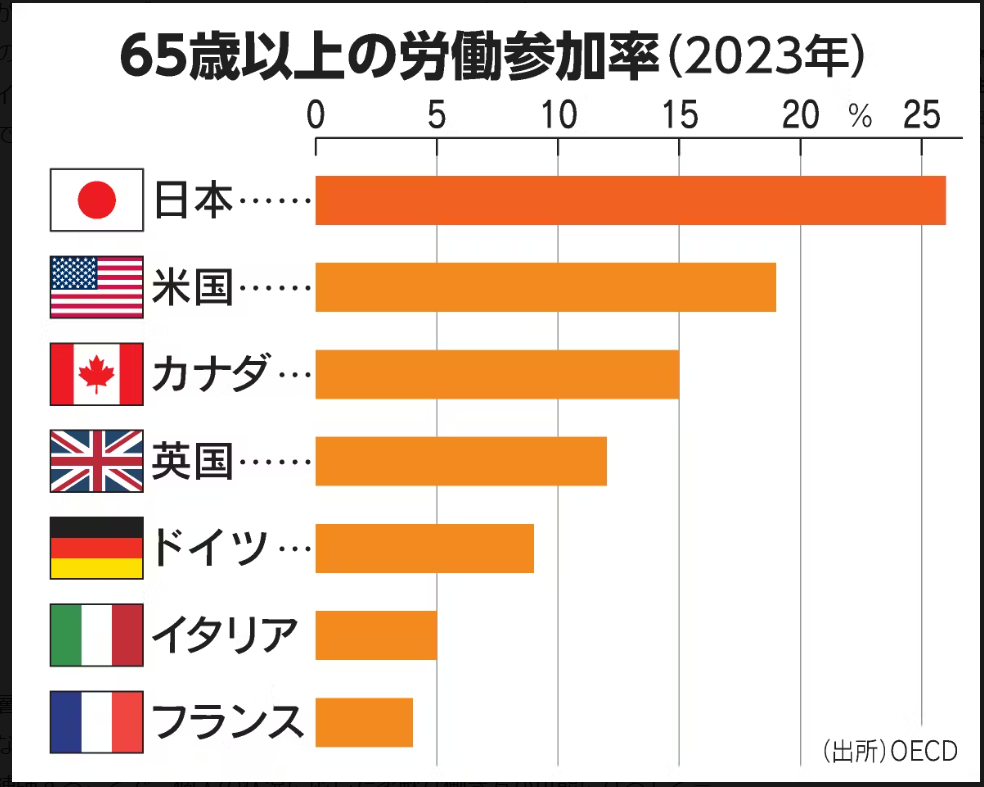

他方、シニアがリタイアせず、経験を生かして積極的に働けば経済の制約にはならない。65歳以上の人口で働く人は26%。経済協力開発機構(OECD)によると米国(19%)やドイツ(9%)より高く、主要7カ国で最も高齢者が働く国だ。日本はすでにシニア雇用で世界の先頭ランナーといえる。

働き手の年齢層が広がれば、働き方も多様になる。2050年のシニアはスマートフォンやパソコンなどのIT(情報技術)機器を若いときから使いこなしてきた。「身体の衰えを技術で補強することで、個人の状況に応じた柔軟な働き方が可能になる」と三菱総合研究所の柿沼美智留氏は指摘する。

例えば足腰が弱って長距離移動が難しくても、メタバースなどの仮想空間で仕事ができる。空いた時間にスマホで仕事を探す「スポットワーク」も、必要な時に必要なだけ働きたいというニーズを持つ高齢者と相性が良い。

AIが「仕事探しのエージェント」となり、個人のスキルに応じた仕事を紹介するなどのマッチングも可能になる。培ってきた経験を社会に生かすことで、新たな成長が生まれる機会となる。

働くシニアの位置づけも変える必要がある。「今までのシニア雇用は福祉雇用型だった。今後は能力・価値発揮型に変わっていくべきだ」とパーソル総合研究所の小林祐児氏は指摘する。

現状では60歳になった社員を65歳まで一律処遇する企業も多い。活躍できるシニアが力を余らせたり、若手のやる気をそいだりする副作用を生んでいるという。「年齢による画一的な処遇を見直し、役割や評価で差をつける仕組み作りを進める必要がある」とする。

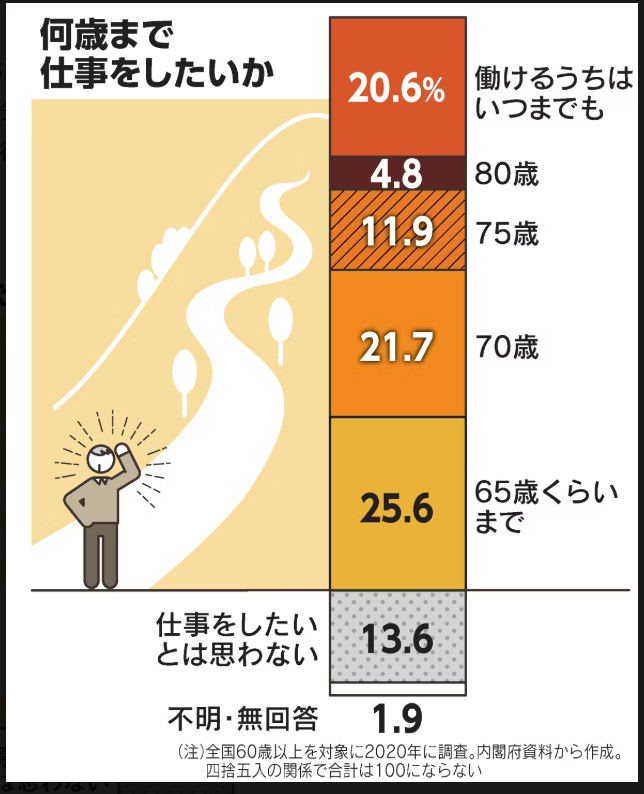

内閣府によると、60歳以上の6割が70歳までかそれ以降も働きたいとの意向を持つ。うち2割は「働けるうちはいつまでも」働きたいと考えている。三菱総研の試算では、働くシニアが増えることで2050年の税収は現状よりも約5.3兆円の押し上げ効果が見込めるという。2050年は若者が高齢者を支えるのではなく、高齢者こそ若者を支える社会になる。

定年制

厚生労働省の就労条件総合調査によると、日本企業の94.4%は一定の年齢に達すると退職となる定年制を定めている。一律定年制がある企業のうち72.3%は、60歳を定年としている。

年金の支給開始年齢の引き上げを踏まえ、高年齢者雇用安定法は企業に65歳までの「雇用確保義務」と、70歳までの「就業確保措置の努力義務」を課す。定年を迎えたシニアで働き続けたい人は、再雇用制度などを活用する。もっとも、70歳までの就業機会確保は努力義務に過ぎず、厚労省によると実施済みの企業は31.9%にとどまる。

定年制は終身雇用を前提とした人事労務の仕組みと一体の関係にある。労働政策研究・研修機構によると、米国や英国は定年制は原則不可とする。シニアが活躍する労働社会を作るには、会社の枠にとどまらないキャリア形成の仕組みが重要となる。