1億人の未来図

「読書難民」の孤独 1日1店消える書店、30年後7割減も

【この記事のポイント】

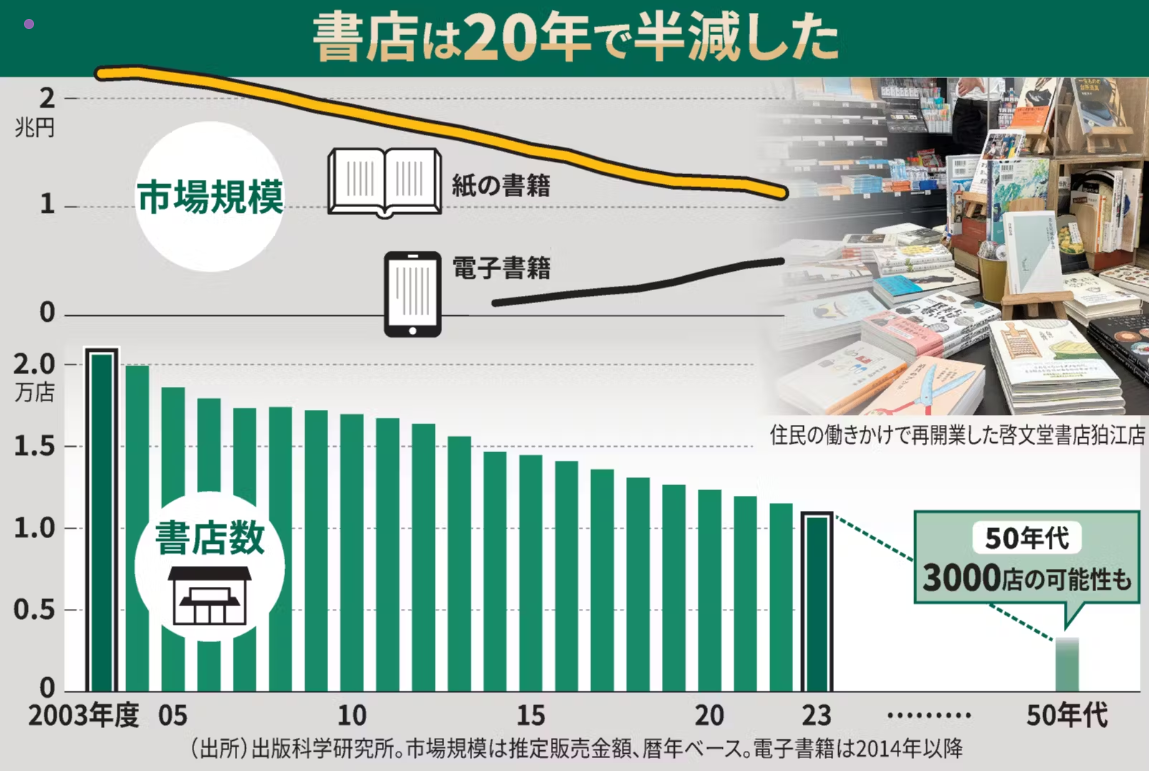

・1日1店以上書店が減少。2050年代には7割減に

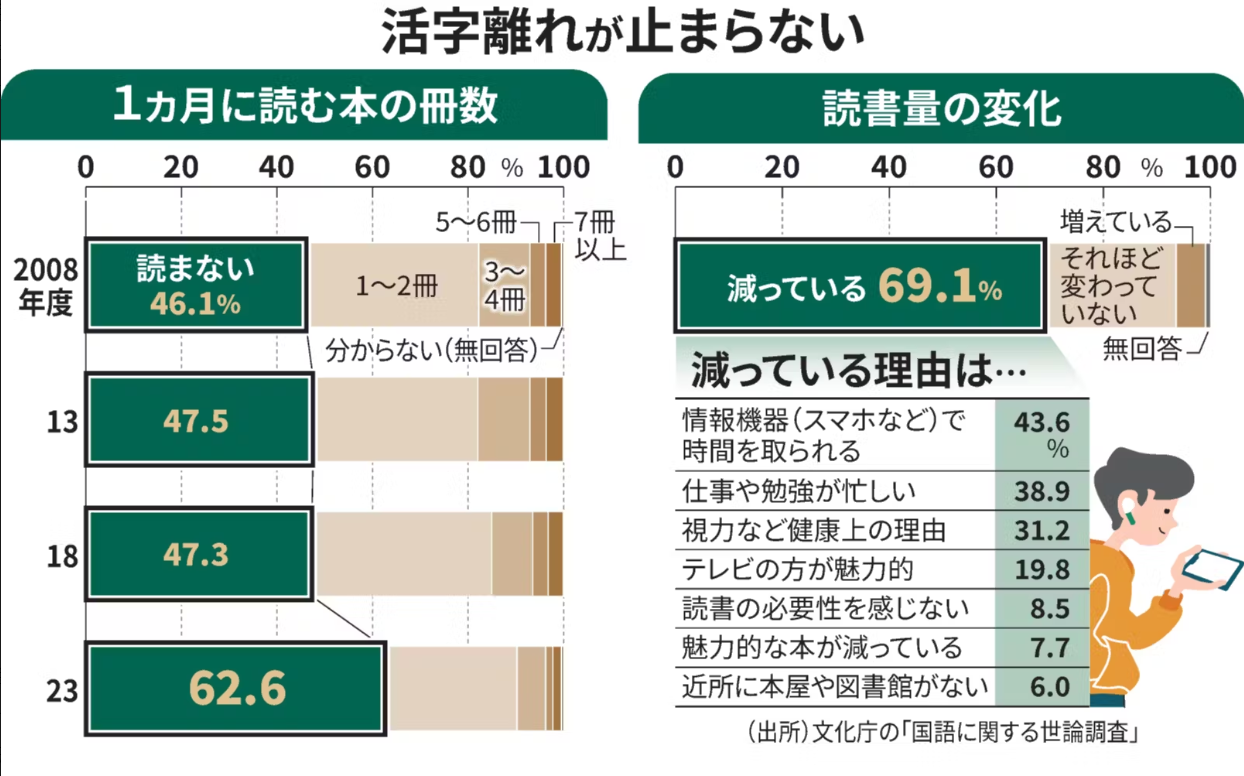

・文化庁調査では69%が「読書量が減った」と回答

・地元の熱意で閉店後に再オープンの動きも

かつては商店街や駅前など街の至るところにあった書店。足元では1日1店以上のペースで街から消え、20年前と比べて書店数は半減した。人口が1億人を切る2050年代には現在から7割減の約3000店まで減る可能性もある。近所に書店がないため、本の購入が難しい「読書難民」が全国で増えかねない。

住民の熱意で書店が再開業

小田急線狛江駅(東京都狛江市)前にある「啓文堂書店狛江店」。平日の夕方には帰宅途中の会社員や学生らでにぎわう同書店は昨年7月に閉店していたが、今年6月に再開業した。

1年ぶりの再開業には、地元住民による草の根の働きかけがあった。地元住民などが選んだ本を展示するイベントに約7000人が来場するなど「地元の熱意に背中を押された」(運営会社の中田充昭取締役)。

「アマゾンなどの電子商取引(EC)では得られない発見がある」。再開業を働きかけてきた住民グループ「タマガワ図書部」の山本雅美氏は、書店の魅力を語る。同書店は再開業後、住民が月替わりで選書する本棚を設けている。地元の店舗が選んだ本をそろえた本棚では、ある本に地元店主のメモが挟まっていた。書店での本との出合いが「地元店主と会話するきっかけにもなれば」。企画した山本氏は、書店が地域の交流を促す拠点に育つことを期待する。

地域貢献が最優先、強まる絆

書店の減少が止まらない。出版科学研究所(東京・新宿)によると2023年度の書店総数は約1万900店。前年度から577店減と、1日1店以上のペースで減り続けている。

このペースが続いた場合、人口が1億人を切る50年代には約3000店まで落ち込む可能性がある。全国にあるショッピングセンターの数は約3090施設。約40の書店を展開する有隣堂(横浜市)の松信健太郎社長は「集客力のある大型の商業施設内でなければ書店の営業は難しくなるだろう」と予測する。

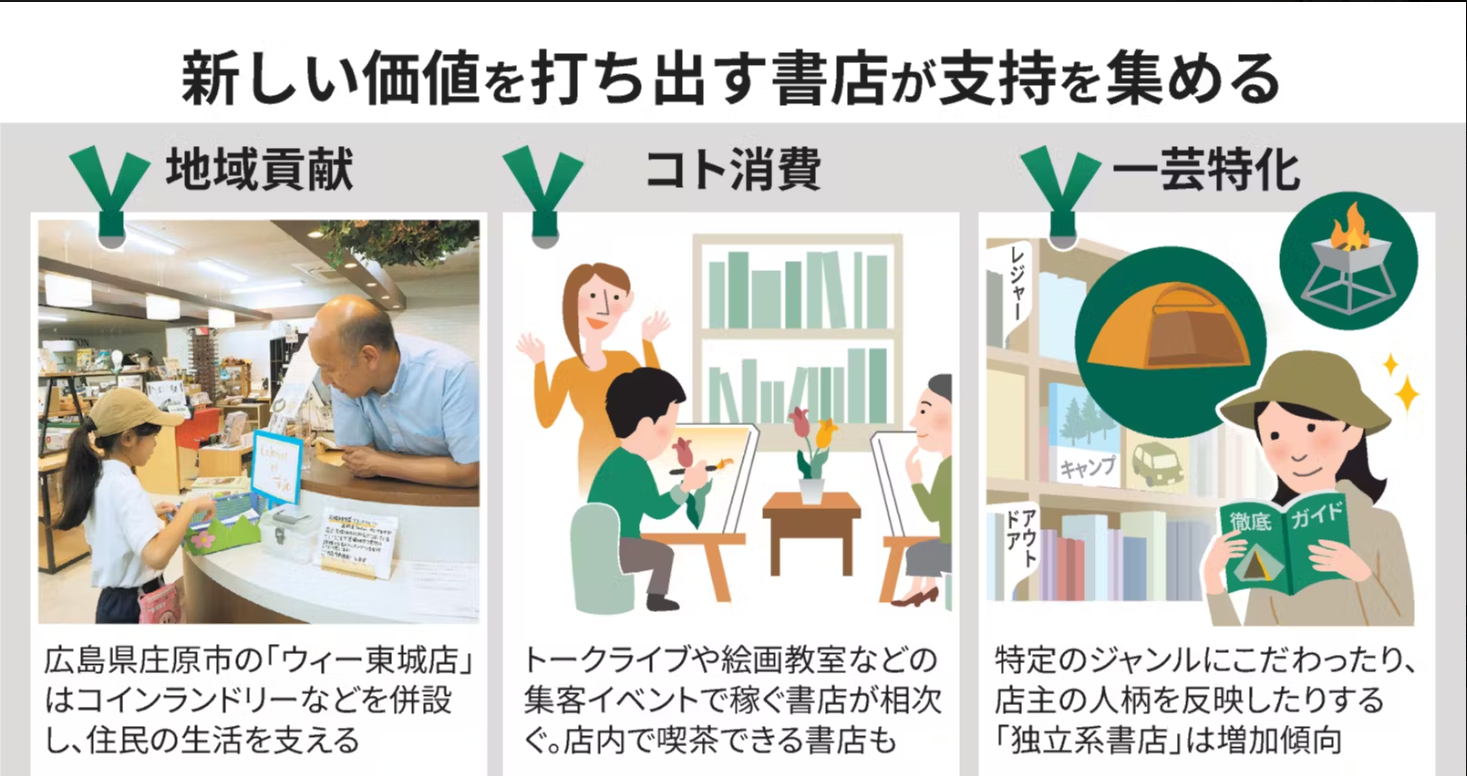

デジタル化の進展などでECで本を購入するのは当たり前となり、電子書籍の市場は8年で4倍に拡大。図書館も増加傾向にある。住民との絆を強める地域密着の姿勢で生き残りをめざす書店は少なくない。

人口約3万人の広島県庄原市の郊外にあるウィー東城店は、地域の生活を支える「よろず屋」と称される。敷地にはコインランドリーや美容院、エステ、パン屋が軒を連ねる。運営会社の佐藤友則社長は「地元への貢献を最優先で考えている」と語る。昨年には市の中心部に2店あった別の書店が閉店。地元の呼びかけに応じ、5月には新店の「ほなび」を開いた。開業準備には、約150人の住民が書籍の陳列などを手伝った。

「本好きや佐藤さんの人柄にひかれた人が集まるコミュニティーができている」。農園を営む藤本聡さん(46)は語る。9月には地元女子高生の要望を受け、書店に泊まって読書を楽しむイベントも開催された。

敦賀市、公設民営でにぎわい創出

3万冊の本が並ぶ公設民営の書店「ちえなみき」(福井県敦賀市)

敦賀駅(福井県敦賀市)前にある「ちえなみき」は、全国初の公設民営の書店として2022年9月に開業した。敦賀市が年間で約1億円を投じ、民間の書店が運営を担う。同市まちづくり推進課の西村勇人係長は「市民の居場所としての図書館と、にぎわいを生む書店が融合した施設をめざした」と語る。

週末には親子向けの読み聞かせ会などが開かれる。「イベントの4?5割は住民が企画したもの」と笹本早夕里店長は話す。現在まで予想を上回る71万人が来訪した。

全国で書店が減っている背景には品ぞろえが画一化し、地元ニーズに応えられなかった面もある。最近は店主の個性を品ぞろえに反映した「独立系書店」が増え、出版取次大手のトーハンは個人などが書店を開業しやすい新しい取引制度を始めた。

会計ソフトのfreee(フリー)は昨年、スモールビジネスを支援する自社のコンセプトを発信する手段として、東京・蔵前に「透明書店」を開業した。責任者の岩見俊介氏は「選書を通してスモールビジネスと向き合う自社のメッセージを伝えられる」と語る。マーケティングなどの一環で書店を経営する異業種の企業が増えることは、市場の活性化にもつながる。

出版文化産業振興財団(東京・千代田)によると、書店が1店もない「書店ゼロ」自治体は約28%に達する。文化発信の役割を書店に期待する声は少なくない。近隣に書店がなく本と出合う機会を失う「読書難民」が増えれば、地域社会の文化的な豊かさは損なわれかねない。国も支援に乗り出すなか、書店自身の覚悟が問われている。

電子と紙の書籍は共存できる メディアドゥ社長・藤田恭嗣氏

出版社と電子書籍販売会社の間の契約を仲介したり、販売データを管理したりする電子出版取次サービスを展開している。電子書籍にとって書店は読者を取り合う競合相手ではなく、電子書籍を購入する入り口として重要な役割を果たしている。紙の書籍と電子書籍は共存できる。

メディアドゥは書店の活性化にも取り組んでいる。他社と共同で、売買ができる非代替性トークン(NFT)の電子書籍が付いた本を提供している。購入履歴を把握できるため、購入者がNFTを古本のように売却した際、利益が書店に入るモデルを模索している。

書店の持続可能な経営のためには、全ての本にNFTの電子書籍を付けるくらいの離れ業も手段のひとつになるだろう。ただ、NFT売却の利益還元は技術的に可能だが、個々の企業の取り組みだけでは限界がある。業界全体で検討することも必要だ。

私のふるさとの徳島県那賀町木頭(旧木頭村)では、40年ほど前に書店がなくなった。小学生だった当時はあまり気に留めなかったが、大人になって実感がわいた。まだまだ、多くの人が書店が近所にあることの大切さに気づいていないのではないか。

書店が生き残るには、品ぞろえなども見直さないといけないだろう。複合的なエンターテインメント拠点や、特定ジャンルに特化した品ぞろえが想定される。お客を集め、紙の本を残すためには、書店自体がコンテンツ化することも重要だ。

多様な観点からニュースを考える

遠藤直紀 ビービット 代表取締役

ひとこと解説

可処分時間の使い先として大きな割合を占めてきているのがTikTokやインスタグラムなどのソーシャルメディアです。人工知能を活用し、表示されるコンテンツは自分の興味に最適化が行われるため、中毒のように暇さえあれば利用するようになります。楽しく時間を過ごせること自体は良いのですが、有限の時間を無為なコンテンツ消費だけに使い続けることは、専門家や強い想いを持つ人が多大な時間を投下して完成させた書籍を読む時間がなくなることを意味します。読書という知性を育む基盤を失うことは未来社会に大きな損害を与えるリスクがあることをもっと強く認識したいです。特に自制力の弱い若年層を保護する制限は必須であるはずです。