NIKKEI The STYLE

石橋湛山の偉業に今こそ光、非戦唱えた「反骨の巨人」

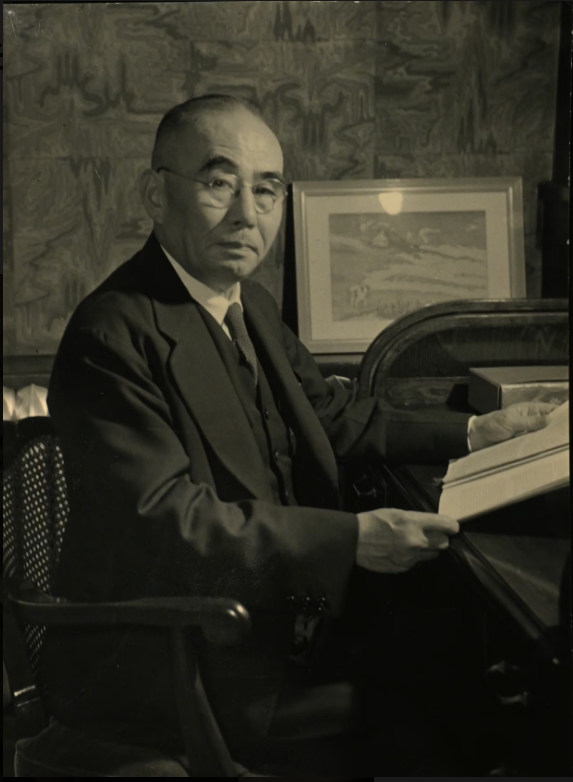

66歳の石橋湛山。4年間にわたる公職追放が解除され、再び政界を目指した(石橋湛山記念財団提供)

生誕140年を迎えた政治家・ジャーナリストの石橋湛山(たんざん)が再び注目されている。戦前は太平洋戦争へとなだれ込む濁流に抗(あらが)い、非戦や平和への道を訴えた。戦後はGHQ(連合国軍総司令部)の不当な要求を拒み、晩年は自ら信じる日中米ソ平和同盟を目指して奔走した。来年は戦後80年の節目だ。国内外の政治情勢が揺れ動く今こそ、改めて「反骨の巨人」の足跡から学びたい。

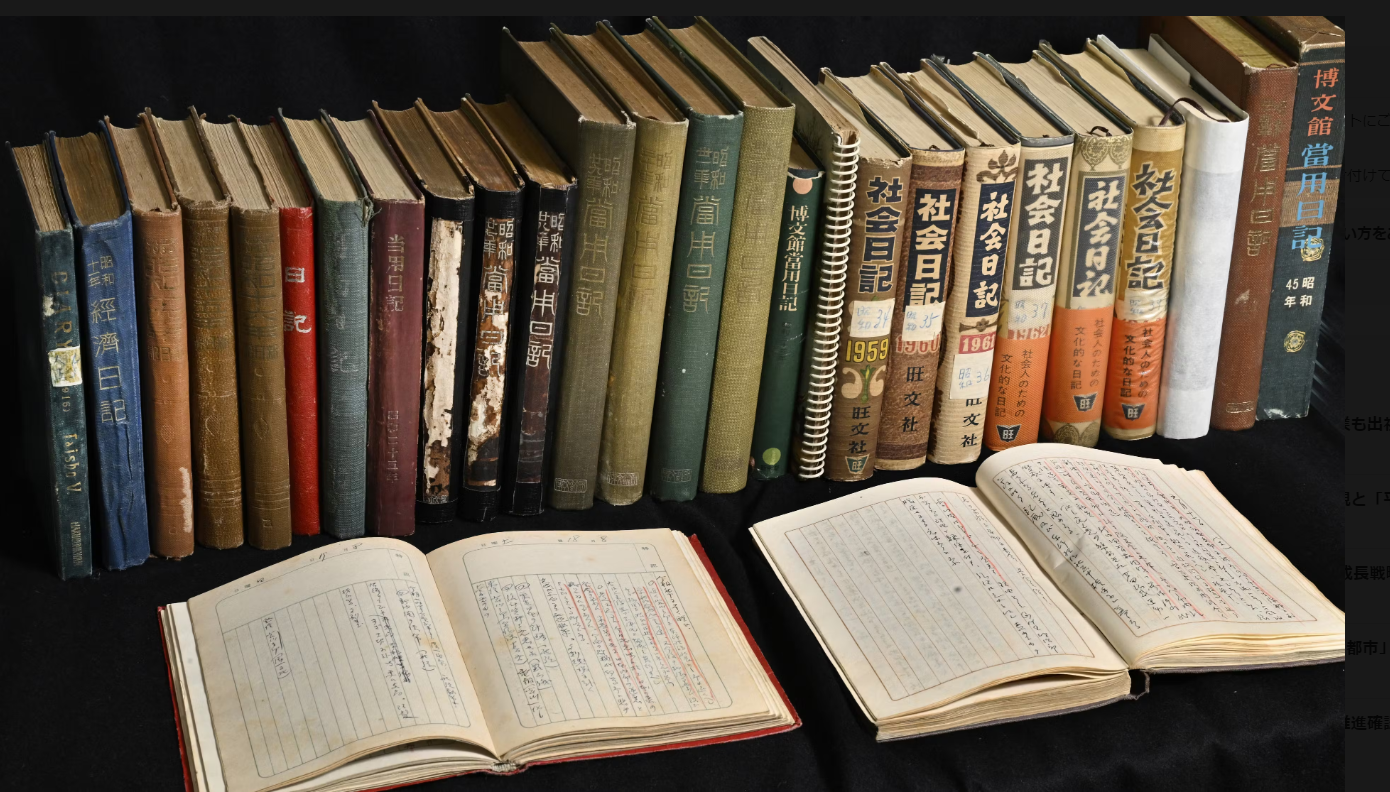

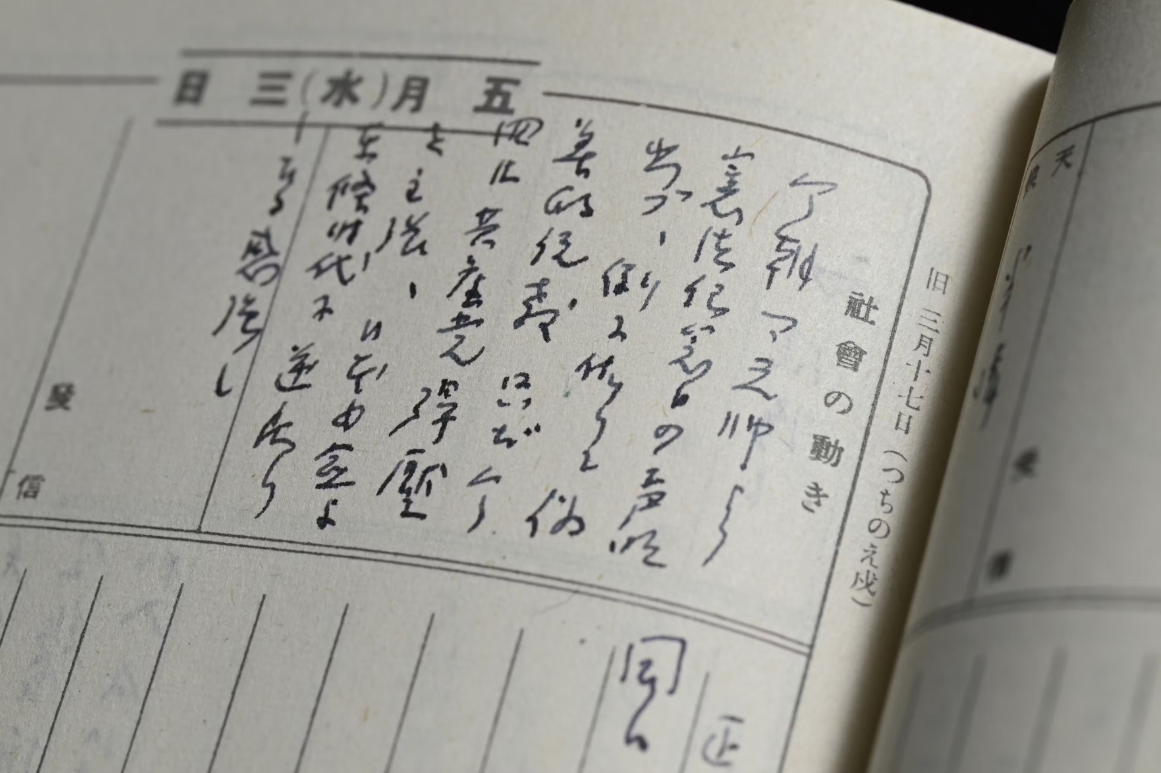

大正5年から昭和45年までの日記原本。脳梗塞で右手が麻痺した後の昭和34年の日記には、左手で必死に挑むペンの筆跡が残る(国立国会図書館憲政資料室所蔵)

終戦まで戦った「逆悪」とは

石橋湛山は終戦の日から3日たった昭和20年(1945年)8月18日付の日記に正直な気持ちを吐露する。

「考へて見るに、予は或(ある)意味に於(おい)て、日本の真の発展の為(た)めに、米英等と共に日本内部の逆悪と戦つてゐたのであつた。今回の敗戦が何等(なんら)予に悲(かなし)みをもたらさゞる所以(ゆえん)である。」(石橋湛一・伊藤隆編「石橋湛山日記・上」、みすず書房)

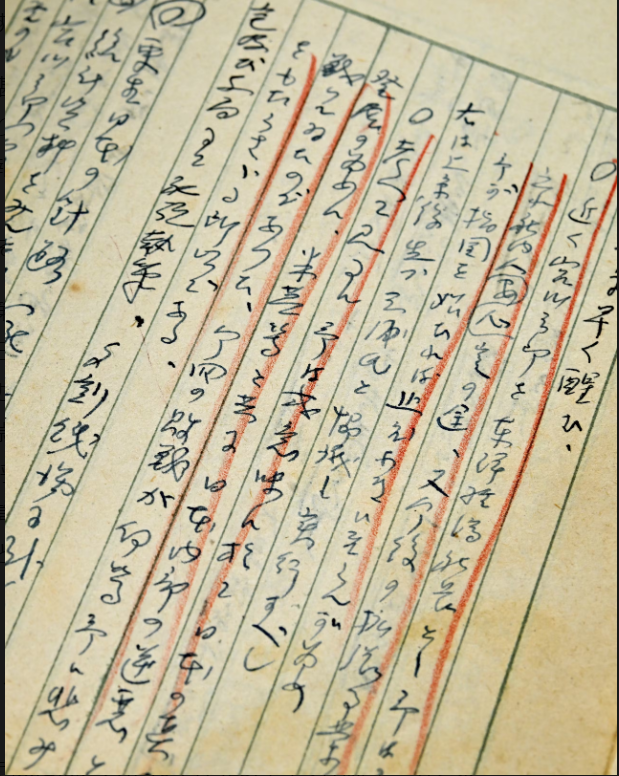

昭和20年8月18日付の日記。終戦の日の3日後、「日本の発展のために、日本内部の逆悪と戦っていた」と回想した(国立国会図書館所蔵)

湛山が終戦を迎えるまで戦っていた「逆悪」、つまり道理に反した賊とは誰だったのか。「東洋経済新報」に彼が書いてきた社説などを「石橋湛山全集」(東洋経済新報社)全16巻から拾い出してみると、その正体が浮かび上がる。

第1次大戦が勃発したのが大正3年(1914年)7月28日。同年8月15日号に「好戦的態度を警(いまし)む」と題した社説を書いている。このとき湛山29歳。欧州の戦争を東洋に飛び火させないように、と呼び掛け、「我が社会の一部に甚だ不謹慎の筆舌を算し、国民に好戦的気分を鼓吹しつつある者あること之(こ)れなり」と一部のメディアが参戦を煽(あお)っていることを戒めた。その後、日本はドイツに宣戦を布告する。

一貫して「小日本主義」を唱える

ワシントン軍縮会議が提案された際には、大正10年7月23日号の社説「一切を棄(す)つるの覚悟」で小日本主義を唱え、領土拡大を目指す大日本主義を批判する。

「例えば満州(中国東北部)を棄てる、山東を棄てる、其(その)他支那が我国(わがくに)から受けつつありと考うる一切の圧迫を棄てる、其結果は何(ど)うなるか、又例えば朝鮮に、台湾に自由を許す、其結果は何うなるか。英国にせよ、米国にせよ、非常の苦境に陥るだろう。何となれば彼等(かれら)は日本にのみ斯(か)くの如(ごと)き自由主義を採られては、世界に於ける其道徳的位地を保つを得ぬに至るからである。其時には、支那を始め、世界の小弱国は一斉に我国に向(むか)って信頼の頭を下ぐるであろう。」

10歳から預けられた日蓮宗の長遠寺。この寺での「日蓮の教義」を皮切りに、人生の節目ごとに「アメリカンデモクラシー」「プラグマティズム哲学」などを吸収した(山梨県南アルプス市)

満州事変後、内閣の責任追及

しかしながら、事態は湛山の主張とは逆に動く。日露戦争で日本が手にした満蒙(満州と内蒙古)の権益。そこを守備する帝国陸軍の関東軍が昭和6年9月18日、柳条湖で南満州鉄道の線路を爆破する。これを中国奉天軍の攻撃と見せかけて満州事変が勃発した。

言論統制が一段と厳しくなる中で、新聞各紙は、関東軍の発表通りに「衝突の原因は支那軍の攻撃による」と報じた。日本経済新聞の前身、中外商業新報も9月19日付朝刊で「支那兵が満鉄線を爆発」と記し、同24日付社説で「わが軍の行動は、自衛のための當然(とうぜん)の方途である」と述べている。

だが、湛山は9月26日号と10月10日号の社説で、軍司令官の独断専行を許した若槻礼次郎内閣の責任を追及した。婉曲(えんきょく)な表現で、満蒙の権益は人口や資源、国防の面から考えても必要とはいえないと説き、「少なくも感情的に支那全国民を敵に廻(ま)わし、引いて世界列国を敵に廻(ま)わし、尚(な)お我国は此(この)取引に利益があろうか」とも論じたのだ。

その後、日本は満州国の建国、国際連盟脱退、日中戦争へと暴走していく。ついに昭和16年12月8日、軍部出身の東条英機が首相の時に英米両国に対し戦端を開く。湛山は12月13日号の社説で「国民の覚悟を要するは、此の戦争が恐らく超長期戦たるべきことだ」と冷静に呼びかけた。

政府の言論統制を真っ向から批判

山梨で育った湛山は子供のころ、東京に行く際は富士川のこの辺りから舟で下った(山梨県富士川町鰍沢=かじかざわ)

昭和19年7月、東条内閣が倒れた時には、思いの丈を7月29日号の社論に示した。東条内閣が民心を失った原因の第1は、政府の言論報道に対する指導方針にある、と真っ向から批判。「この位(くらい)の大戦争をするのに、官僚や、一部の半官機関に言論指導の権力が掌握され、甚(はなはだ)しい場合には個々の出版や個人の憂国的言論までを抑圧する仕末(しまつ)では、公明正大な堂々たる国民の戦争は出来ない。」と喝破した。なお、この社論は全面削除処分になってしまった。

この年、次男の和彦がマーシャル諸島のクェゼリン島で戦死。湛山は悲嘆にくれる。

終戦までの湛山の文章の行間から見えてくる「逆悪」とは――。国政の中で急速に権力を強めた軍部。互いの足の引っ張り合いでリーダーシップを失った政党。言論統制の圧力に屈し、軍部の言いなりになった大手新聞社などのメディア。そして、好戦的ナショナリズムを支えた国民感情だったのだろう。

戦争の芽を摘む「ペンの闘い」

その間、内閣は昭和15年5月に新聞雑誌用紙統制委員会を設置し、用紙の面から、新聞社や雑誌社に圧力を加えた。同年12月には、検閲機関を内閣情報局に一元化し、編集内容への締め付けを強化した。

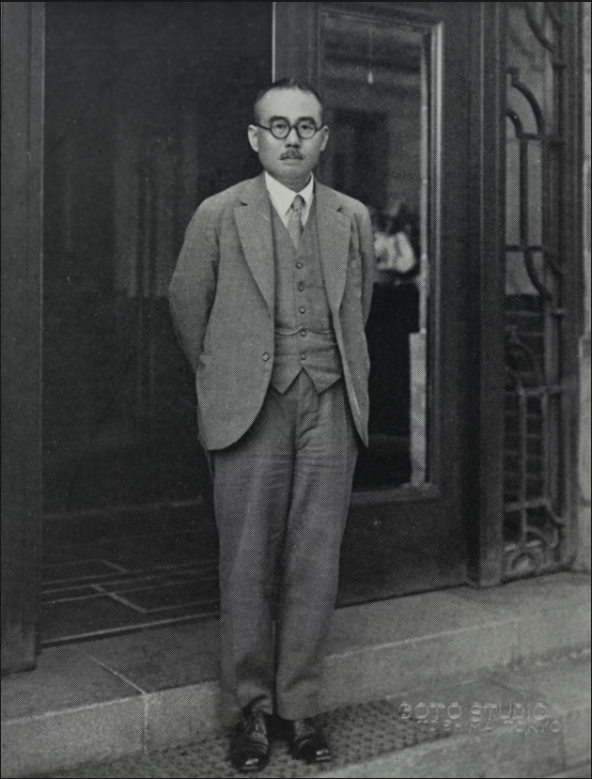

昭和9年、東洋経済新報社の前に立つ湛山。主幹として社説を書きながら、経営のかじ取りにも力を注いだ(石橋湛山記念財団提供)

湛山の「東洋経済新報」はどんな影響を受けたのか。東洋経済新報社によると、ページ数は湛山が書き始めた大正元年10月ごろは約90ページ。ワシントン軍縮会議に際し、小日本主義を説いた大正10年7月23日号は40ページ。終戦前の昭和20年は3月24日号から8ページとなり、6月9日号に至ってはわずか4ページとなってしまった。

湛山は大正13年、40歳で東洋経済新報社の主幹、翌年には代表取締役に就き、苦しい経営のかじ取りをしながら、日本が戦争への道を進まぬよう、論陣を張り続けた。

にもかかわらず、我が国は太平洋戦争へと突入してしまった。湛山のペンの闘いは無駄だったのか。そんなことはない。彼は身を挺(てい)して、社会が戦争に傾く前にその芽を摘むことの大切さを、後世の私たちに示してくれたのだ。

運命を変えた一冊の本

「石橋湛山全集第一巻」(東洋経済新報社)。その1冊の本が平和祈念展示資料館(東京都新宿区)館長で立正大学名誉教授、増田弘さん(77)の運命を変えた。

昭和46年(1971年)5月、慶応義塾大学大学院法学研究科に入ったばかりの増田さんは、同大の図書館で何気なくその本を開き、驚いた。戦後、総理大臣になった人物が、戦前の言論統制の中で、東洋経済新報誌上に、第1次大戦への参戦やシベリア出兵などを堂々批判する記事を書いていたことを知ったからだ。

修士論文のテーマを「石橋湛山」と即決。新聞記者志望を変え、以来53年間、学者として湛山の研究を続けてきた。昨年著した「政治家・石橋湛山研究」(東洋経済新報社)で着目するのは戦後、政治家に転身した湛山が吉田内閣の蔵相時代、GHQに突き付けた「終戦処理費削減要求」だ。

終戦処理費という「聖域」に踏み込む

湛山は昭和21年7月25日、衆議院での演説で、占領軍向けの費用である「終戦処理費」が一般会計の3分の1を占めることを明らかにした。経済再建のための予算を確保するのが急務なのに、終戦処理費の中には、占領軍用のゴルフ場開発費や、注文に応じて軍人の各戸に届ける切り花代なども含まれていたのだ。

これを受けて占領軍側も、ゴルフ場の新設中止や切り花代の節約を含む経費削減策を打ち出した。だが、湛山がそれまで主張してきたケインズ流積極財政政策や戦時補償打ち切り反対論は、GHQ側から「反GHQ」「反米的」と受け止められた。占領軍の特権ともいえる終戦処理費という聖域にまで踏み込んできたことで、湛山への反感は頂点に達した。

GHQ指令で公職追放も「拒絶」

昭和25年5月3日付の日記。マッカーサー元帥の共産党弾圧声明に対し、「東条時代に逆戻りしたる感強し」と批判した(国立国会図書館所蔵)

翌年5月、GHQ指令により、湛山は公職追放となる。根拠となったGHQ民政局の報告書には「東洋経済新報は満州および支那事変を指導し、彼(石橋)は個人的に帝国主義の宣伝に協力した」といった事実と異なる記述が盛り込まれていた。

湛山は同年5月17日付日記に綴(つづ)る。「総理より電話あり。九時外相官邸に訪(たずね)、予のパーヂにつき諒解(りょうかい)を求めらる。(中略)拒絶す。」

納得しない湛山は、GHQに反論をしたためた弁駁(べんばく)書を提出。内外の記者団に公職追放の不当性を訴え、マッカーサー元帥に対しても、処分に対する抗議の書簡を出した。

65日で総理辞任も、自らの理想追う

しかし、その効果もなく、ざっと4年間、公職追放処分を余儀なくされた。昭和26年6月、追放処分が解除されると政治活動を再開。31年12月には、72歳で自由民主党の総裁に選ばれ、内閣総理大臣に就任。ここでも不運に見舞われ、翌1月、脳梗塞を発症、2月25日にわずか65日間で総理を辞任する。

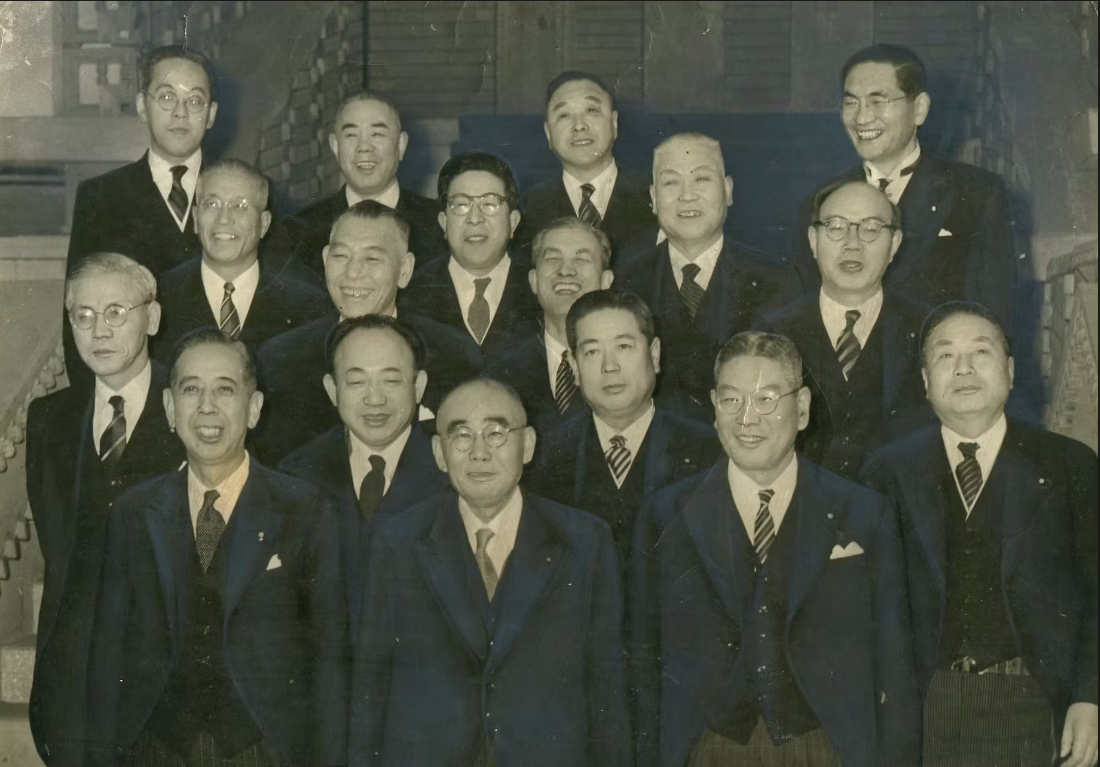

石橋内閣の顔ぶれ。前列中央が湛山

だが湛山は右半身不随となりながらも、自らの「日中米ソ平和同盟」構想に向けて動き出す。34年には中国を訪問。毛沢東や周恩来らの首脳と会談し、石橋・周共同声明を発表。39年にはソ連を訪問するも、48年、平和同盟構想は実現できずに88歳でこの世を去った。

右半身不随の身で中国に渡り、周恩来(左)との共同声明を発表した。右はうめ夫人(石橋湛山記念財団提供)

超党派の「石橋湛山研究会」発足

興味深いのは、湛山の偉業を継承しようとする団体や研究者が相次ぎ出現している点だ。没後すぐに東洋経済新報社のビル内に生まれたのが石橋湛山記念財団だ。湛山の思想に関わる論文や著書の表彰をするとともに機関誌「自由思想」を随時発行。平成25年(2013年)には石橋湛山研究学会(会員約160人)も発足、初代会長に増田さんが就任した。

東洋経済新報社は昭和6年、東京の日本橋区(現在の中央区)に社屋を移転。経済倶楽部を設立し、全国の経済人の交流を図った

国会には令和5年(2023年)6月、与野党の議員による「超党派石橋湛山研究会」も誕生。事務局長の立憲民主党・前衆議院議員、小山展弘さんによれば国会会期中は月に1度講師を招いて勉強会を開く。会員は約80人。石破茂新総理もメンバーだ。

湛山が育った山梨県内には平成19年、「山梨平和ミュージアム―石橋湛山記念館―」ができた。理事長の浅川保さん(78)は、湛山の母校、山梨県立甲府第一高校(湛山在学時、山梨県立尋常中学校)の社会科の教員をしていた昭和61年、湛山が在学時に書いた文章を見つけ、論理展開の素晴らしさに驚いた。以来、湛山研究を始め、約800の個人や団体から3800万円の寄付を集めて、同ミュージアムを完成させた。

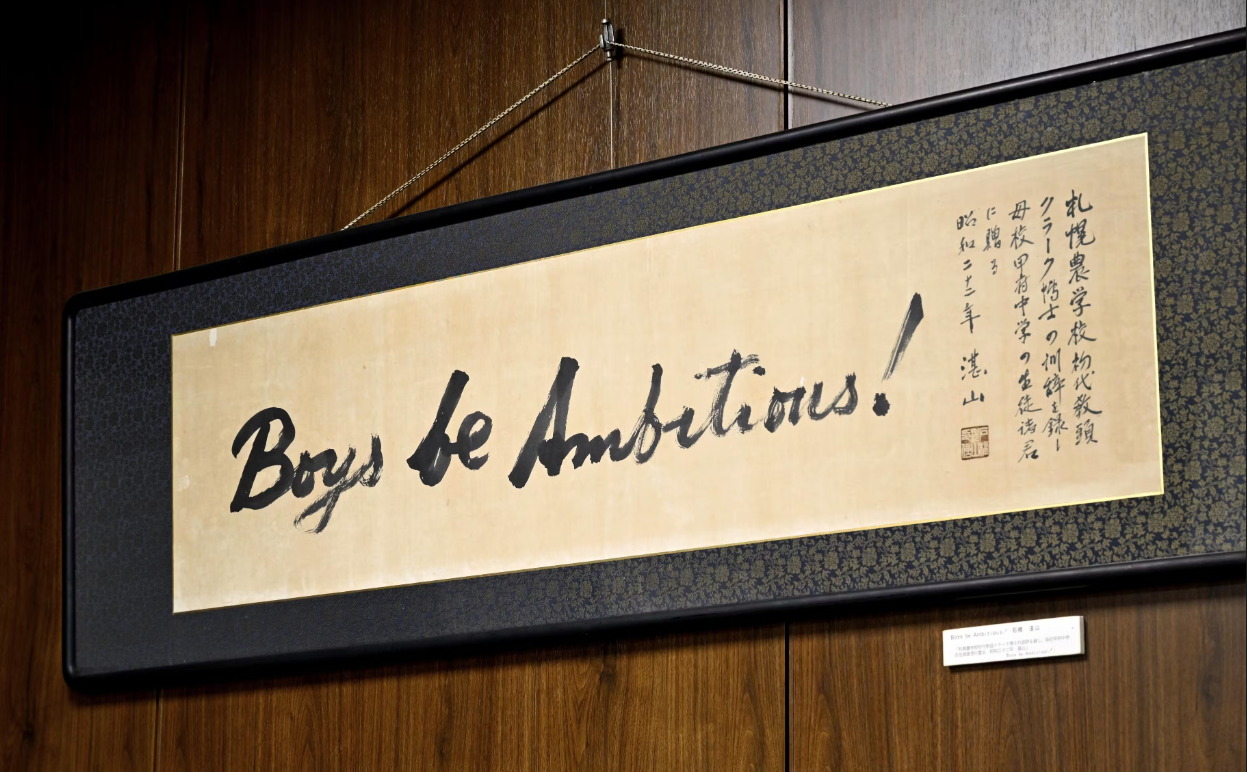

甲府第一高校には湛山筆の「Boys be Ambitious!」の額が飾られている

同ミュージアムでは毎月、勉強会を開いている。9月中旬に開いた生誕140周年記念シンポジウムでは、米国人研究者のリチャード・ダイクさん(79)が湛山の著作を英文に翻訳した本を米国で出版することを明らかにした。

書斎での思惟、平和哲学を生む

ここへきて再び高まる湛山人気。その要因は2つあるだろう。相手が軍部であれ、GHQであれ、正しいと思ったら正面からぶつかっていく信念と、戦争廃絶を目指す平和哲学だ。これを生み出したのは書斎での「思惟(しい)」だった。

「書斎にだけはわがままを言わせてくれ」と言って昭和30年に増築した鉄筋コンクリート造りの建物(東京都新宿区)

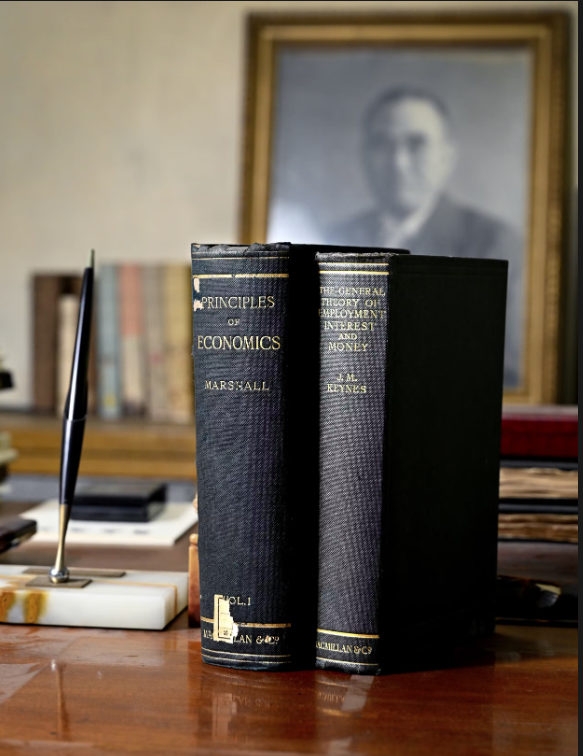

愛読書だったマーシャル著「経済学原理」とケインズ著「雇用・利子および貨幣の一般理論」の原書(同)

石橋湛山記念財団代表理事で孫の石橋省三(しょうぞう)さん(75)は「祖父は書斎の人だった」と言う。政治家時代、外で酒を飲んで帰ってきても必ず書斎にこもり、本を読み考えに耽(ふけ)っていた。

その書斎を9月17日にのぞかせてもらった。昭和30年、新宿区内の自宅に増築した書斎は鉄筋コンクリートの2階建て。庭に面した1階にある書斎は8畳ほどの正方形だ。重厚な机といすがでんと構え、左手に松などの庭木が見える。右手に1万冊の蔵書が並ぶ書庫が控える。2階に寝室や浴室、キッチンも備わり、書斎に通じる4つの扉は、暴漢の襲撃を防ぐため、厚さ4センチの鉄板製だ。必要なときは、ここにひとりでこもってじっくり考え事ができる構造になっているのだ。

昭和32年2月、湛山は病気のため総理大臣を辞任。在任期間はわずか65日だった(東京都千代田区の国会議事堂前)

湛山がこの書斎で書いたメッセージで締めくくろう。

「いまの政治家諸君をみていちばん痛感するのは、『自分』が欠けているという点である。『自分』とはみずからの信念だ。自分の信ずるところに従って行動するというだいじな点を忘れ、まるで他人の道具になりさがってしまっている人が多い。政治の堕落といわれるものの大部分は、これに起因すると思う。」(「週刊東洋経済」昭和42年2月11日号「時言」)