経済教室

あるべき国家戦略、国力の源泉探り集中投資 石井正文氏

学習院大学特別客員教授

いしい・まさふみ 57年生まれ。東京大法卒、外務省へ。元駐インドネシア大使。りそな総合研究所理事

ポイント

○ GDPに代わる国力の源泉特定する必要

○ 国家戦略策定へ産官学連携を再構築せよ

○ 最大の強みである人的資源強化に総力を

国家戦略とは、国の進むべき大きな方向性について総合的指針を示すものだ。本稿では、日本の国家戦略の不在を指摘し、あるべき国家戦略を検討したい。

国家戦略では経済力、軍事力、外交力、危機に対する強靱(きょうじん)性の強化に加え、国力の源泉への集中投資、すなわち限られた資源の投下先などの優先順位付けが必要になる。その実現のための実施体制・ガバナンス(統治)の強化、災害に強靭な統治機構のあり方や国と地方との関係などの総点検も必要だ。

過去の日本で国家戦略に類するのは、1960年に閣議決定された「国民所得倍増計画」だ。国民総生産を10年以内に倍増させ、生活水準を西欧先進国並みにするという経済成長目標を設定した。内政と外交を結び付けることで、完全雇用の達成と福祉国家の実現、国民各層間の所得分布の是正を図ることを目指した総合戦略であり、租税、社会保障、公共事業を3本柱として経済成長を推進した。

最近ではいわゆる「骨太の方針」がある。諸施策の優先順位付けと方向性の規定を目指す点は同じだが、カバー範囲が経済・財政に限られることもあり、国家戦略とはいえないだろう。

諸外国でも国家戦略と銘打ったものはあまり見当たらない。最近最も国家戦略に近いといえるのは、2020年1月の欧州連合(EU)離脱後、国の新たな方向性の提示に迫られた英国が21年3月に発表した「競争的時代におけるグローバル・ブリテン」だろう。従来個別に構想されていた軍事・外交・経済・科学技術などに関する戦略を、優先順位を付けながら総動員することを目的として、一つにまとめた包括的戦略だ。

◇ ◇

なぜ今日本で国家戦略が必要なのか。英国の例が示すように、国の基本的な方向性を再検討すべき理由がある時に、新たな方向性を定め資源活用の優先順位付けをするために国家戦略が必要となる。日本は戦後国力の源泉として一貫して経済の規模(国内総生産=GDP)に頼ってきた。だがそれがもはや加速度的に非現実的となり、国際的な影響力の維持のために新たな国力の源泉を特定する議論が早急に求められている。

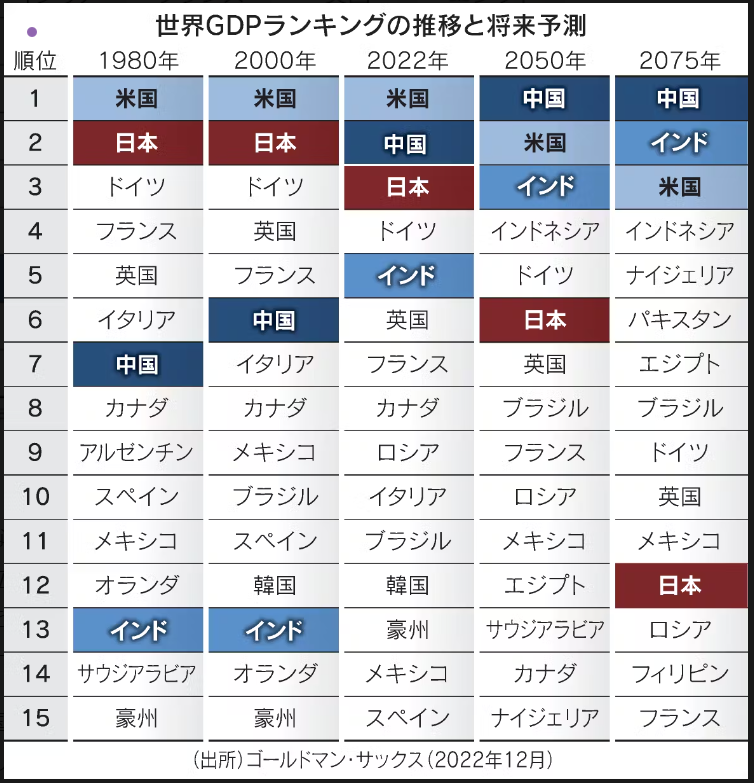

日本のGDPは68年に旧西ドイツを抜いて世界2位となり、10年に中国に抜かれるまで2位を維持した。だが23年にはドイツに抜き返され、25年にはインドにも抜かれ世界5位になる。米ゴールドマン・サックスが22年12月に発表した報告書によれば、75年には日本は世界12位まで落ち込むと予想されている(表参照)

国際社会の中で自ら動かなくても意見を求められたのはGDPの大きさゆえだったが、いずれ「その他大勢」の立場となる。国際社会で影響力と発言力を維持するには、GDPに代わる国力の源泉を見いだし、限られた資源をその強化のために集中投下し、なぜ日本が重要かというナラティブ(物語)を作る必要がある。

諸外国は政府を中心に自国の外交・安全保障・経済・科学技術の各政策に連関性をもたせて、民間企業と協力して勝ち筋を模索している。日本では個々は極めて優秀だが、動乱期の世界を勝ち抜く知恵は産官学に分散し、議論と連携による集積ができておらず、国としてのアウトプットは低い。

まずは、かつて「護送船団方式」とやゆされた産官学の有機的連携を再構築する必要がある。それには政府、民間企業、学界の国内の俊英が戦略作りについて議論する交流・意見交換・連携のための戦略的拠点の構築が必要だ。次に、資源活用の優先順位付けなどの困難な決断を政治が的確にできるよう、政治と戦略的拠点の連携が欠かせない。

そしてそれらを確実に実施する政府の体制構築が必須だ。既に首相直属の国家安全保障局(NSS)はある。それを安全保障に限らない国家戦略の検討・実施にふさわしい人的・制度的体制に再構築し「国家戦略局」を設けてはどうか。

◇ ◇

大きな方向性として検討すべき分野は、(1)外交・安保戦略(2)国力とその強化のあり方(3)実施体制・ガバナンス――に整理できる。

外交・安保戦略では長期の課題抽出が必要だ。超大国米国の国際関与意思は予想より早く減退している。日本や欧州など、ルールに基づく国際秩序維持に貢献する意思と能力のある国々が紛争解決責任を共有する必要がある。日本や欧州にとって国際社会全体の支持の有無が死活的に重要だ。要は現在の最重要課題は多数派形成だ。それにはインド、インドネシアなどのグローバルサウス重要国を引き付ける具体的政策が必要だし、主要7カ国(G7)を含むグローバルガバナンスのあり方も問われる。

また将来、日米同盟が対中抑止に不十分になった場合にいかなる選択肢があるのかについても、具体的な答えを出さねばならない。

国力発揮の基礎となる経済の強靭化に必要な施策についても、国家安全保障戦略では十分な答えが示されていない。エネルギー安保、食料安保などへの具体的な取り組みも重要となる。

経済面では、米中対立長期化のなか、自由貿易という伝統的価値にどう向き合うのか、貿易紛争をいかに平和的に解決していくのかという課題も大きい。

自由貿易は本来、多数派形成のために日米欧が有する最大のテコだが、米国は今や世界貿易機関(WTO)にも関与しようとしない。隣国中国と正面から向き合い共存を図らねばならない日本は、どのような立ち位置と政策をとるべきか。アジアでのWTO類似システムの立ち上げも視野に入ってくるし、環太平洋経済連携協定(TPP)に早急に中国・台湾を受け入れEUと連携する形で米国に選択を迫ることもあり得よう。

これらを実現するには、日本自身が各国から一目置かれる国力を持たねばならない。ではGDPに代わる新たな国力の源泉は何か。日本の最大の資源は高い平均的教育度を持つ人的資源であり、これをいかに強化・活用するかが優先課題となる。それには生産性向上、先進技術開発、教育・少子高齢化対策、本格的移民政策導入などへの対処を具体的に考える必要がある。

諸外国の中には、日本よりGDPが小さくても、日本以上に影響力を持つ国もある。そうした国の生きざまや影響力の源泉を十分に考察する必要がある。そのうえで「日本ならでは」のことを考えねばならない。

日本の人的資源は創造的頭脳だ。23年の国際特許出願件数をみると、日本は中国、米国に次ぐ世界3位だ。そこで日本の1.4倍以上の中国の特許出願件数を30年までに追い越し、世界1位となるという目標を設定してはどうか。また今後の人口減少を考えれば、生産性向上・先進技術活用などを通じて、1人あたりGDPの抜本的向上を目指すこともあり得るだろう。

日本国際問題研究所は産官学の英知を集めたプラットフォームを立ち上げ、政治と連携しながら、今後3年間で国家戦略原案を作ると発表した。こうした取り組みが今後100年の日本の命運を決めるといえる。