政界Zoom

岸田政権「黄金の3年間」なぜ暗転 支持率急落を検証

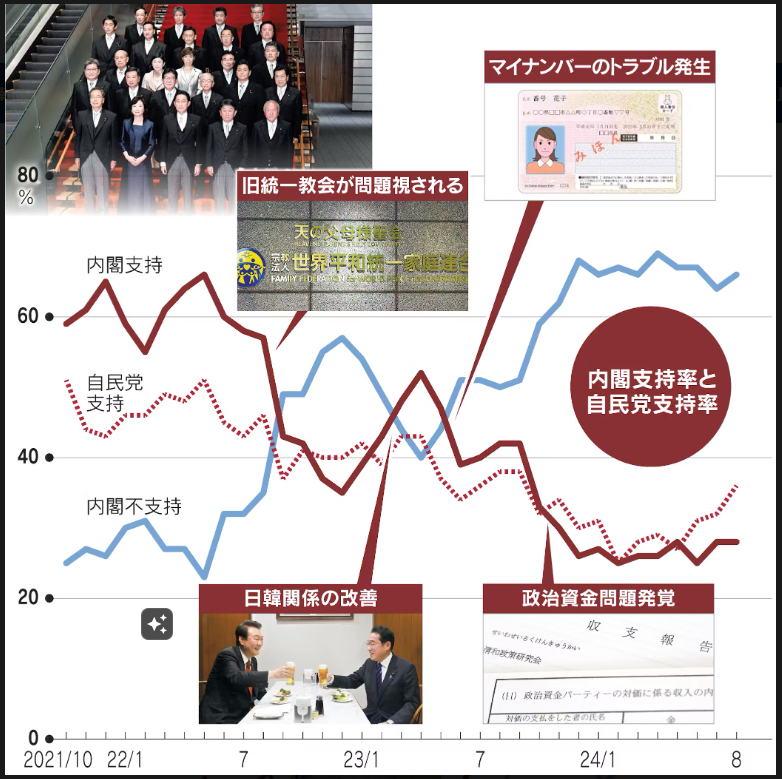

自民党総裁選がスタートし、まもなく岸田文雄首相(党総裁)が退陣する。2021年10月からのおよそ3年間の政権の盛衰を支持率から振り返った。就任当初は安定政権とみられていたが、何度か支持率低下の分岐点があった。

二階氏の「予言」

21年10月の日本経済新聞社・テレビ東京の世論調査で内閣支持率は59%を記録した。誕生したばかりの政権の支持率は通例「ご祝儀相場」とよばれ高くなる。

発足直後の衆院選で自民党は勝利した。岸田首相は1年弱「持続力」を発揮する。22年8月まで内閣支持率は50〜60%台を維持した。

当時の自民党の福田達夫総務会長は「指導力や政策がどうこうでなく首相の人柄が大きい」と語った。7月投開票の参院選も自民党は勝つ。衆参の国会議員の任期は25年まで続く。選挙なしの「黄金の3年間」といわれた。

政界は一寸先は闇で、22年9月に支持率が43%に落ちた。8月の57%からの急落だった。支持・不支持が初めて逆転した。

自民党の二階俊博元幹事長はそのころ「黄金の3年間はありえない。政治はそんなに生易しいものではない」と政権運営の難しさを「予言」していた。

急な「国葬」決定

急落の要因は何か。安倍晋三元首相の銃撃事件が一つのきっかけといえる。

事件の被告が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に恨みを持っていたことが犯行の動機とされた。自民党と旧統一教会の結びつきが問題視されるようになった。

岸田首相が事件から1週間ほどで安倍氏の国葬の実施を決めたことに反発があった。9月の調査で国葬への意見は賛成33%、反対60%だった。

政治家の国葬は半世紀以上ぶりで、立憲民主党の泉健太代表は「答えを出すには早すぎた」と批判した。

旧統一教会問題は政権に波及した。首相は関係団体との接点が指摘された山際大志郎経済財政・再生相を更迭した。政治資金問題や失言も重なり10〜12月に4人の閣僚が辞任する事態に発展した。支持率は12月に35%まで下降した。

異例のV字回復

23年に入ると回復し3月に支持・不支持が再逆転した。4月に50%台にまで乗せた。異例のV字回復といえる。外交が評価されたことが大きい。

3月の日韓首脳会談で首脳間の相互訪問「シャトル外交」を復活させた。首相と韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が東京・銀座の洋食店で「オムライス会食」をした。首相がウクライナへ電撃訪問したのも3月だった。

5月の主要7カ国首脳会議(G7広島サミット)も追い風になると思われたが、5月、6月と続落した。

5月に首相秘書官を務めていた首相の長男、翔太郎氏による首相公邸の公的スペースの不適切な利用を週刊誌が報道した。同時期にマイナンバーを別人の健康保険証や年金にひもづけてしまうトラブルが発覚した。

6月に内閣支持率が39%まで下がり、外交などで積み重ねた「貯金」を使い果たした。

6月の国会会期末に首相が衆院を解散していたらどうなっていたか。首相は広島サミットの時点で解散を「いまは考えていない」と述べた。6月に入り「諸般の情勢を総合判断する」と踏み込んだ。

発言の変化に自民党内はざわついた。会期末に首相自ら「今国会での解散は考えていない」と火消しに動いた。「解散権をもてあそんだ」との批判もあがった。内閣支持率は6月以降、不支持が支持を上回った状態が続く。

自民党総裁選への不出馬を記者会見で表明する岸田首相(8月14日、首相官邸)

「青木の法則」スレスレに

首相は23年9月に内閣改造で政権浮揚を目指したが、内閣支持率は42%と前月から横ばいだった。所得税減税を表明した直後の10月に33%まで下落した。減税を訴えても支持率が上がらなかった。

11月に自民党派閥の政治団体が政治資金パーティーの収入が不記載だったとして東京地検特捜部が関係者を事情聴取した。11月の調査で内閣支持率は30%に下がり、12月以降は政権維持の危険水域とされる20%台後半が続いた。

24年2月に内閣支持率25%、自民党支持率25%と両方の合計が50%に低下した。故青木幹雄元官房長官が「計50%を下回ると政権は退陣する」といったとされる「青木の法則」に近い水準になった。

首相は6月に所得税・住民税の定額減税を開始し、電気・ガス料金の補助を8〜10月に追加実施すると表明したが、支持率は回復しない。

「自民党が変わることを示す最もわかりやすい最初の一歩は私が身を引くことである」――。計50%になって半年後の8月に退陣を選んだ。

政策の印象薄い「安定政権」 決定的な失政はなく 境家史郎・東大教授

岸田政権をどう評価するか。境家史郎・東大教授(政治学)に聞いた。

境家史郎・東大教授

――岸田政権の評価は。

「ある意味で普通の政権だった。どんな政権でも内閣支持率は基本的に下がっていく。第2次安倍政権は何度か盛り返したがこれは異例だ。岸田政権は下がり続けたわりに長続きした印象を受ける」

「根本的な問題は政権の売りがなかったことだ。安倍政権は是非はさておき主張が明確で何かをやろうとする姿勢が若年層に評価された。岸田首相は政策に数多く取り組んだが、印象は薄い。『新しい資本主義』も結局何だったのかわからない」

「それでも3年も続いたのだから全体的には安定した政権だったと言える。後世の評価は必ずしも低くないのではないか」

――およそ3年続いた要因は何だと考えますか。

「一つは首相個人に決定的な失政がなかった。旧統一教会や政治資金は首相個人でなく自民党全体や安倍派が抱えてきた問題だった。ある意味で悲運の宰相だったかもしれない」

「もう一つは野党が弱かった。自民党政権に対するオルタナティブ(代替)になれていない。消極的に自民党を支持していた人も多い」

「自民党に不祥事が起きても野党の支持率が伸びるわけではなく、無党派層が増えるだけだった。選挙で負ける危機感がなければ自民党内で看板を変えようという雰囲気にはならない」

――2023年6月に衆院を解散していれば今も続いていたという見方もある。

「その通りだが、結果論でしかない。会期末を見送って23年秋にという考えもあっただろうが、政治資金問題が起きることまでは見通せなかっただろう」

記者の目 3年全体の評価は拮抗

日本経済新聞社とテレビ東京による8月の緊急世論調査で岸田文雄政権のおよそ3年間の実績を「どちらかと言えば」を含めて「評価する」と答えた人は48%だった。「評価しない」の48%と拮抗した。直近は内閣支持率が20%台に沈んだ首相だが、3年間全体でみると有権者の受け止めは悪くはない。

「石の上にも三年」ではないが何か事をなすのに3年が一つの目安とされる。12日に選挙が告示された自民党総裁の任期も3年と定める。2000年以降、岸田首相を上回る在任期間を記録した首相は小泉純一郎、安倍晋三氏だけだ。

「失われた30年」は短命政権も目立った。27日に選出される新総裁は少なくとも任期を満了する3年の安定政権を務めあげることができるだろうか。

多様な観点からニュースを考える

中北浩爾

中央大学法学部 教授

別の視点

岸田政権がおよそ3年続いた要因としては、境家教授が挙げている①首相自身にスキャンダルが起きなかったこと、②野党が弱かったことに加え、③安定した日米関係や日韓関係の改善にみられる外交面での成果、④株価の上昇にみられる経済面での成果も、大きかったのではないでしょうか。日経平均株価は、政権が発足した日の終値が2万8444円、本日の前場終値が3万6507円です。ただし、コロナ禍からの回復、ロシアのウクライナ侵攻、円安の進展などを背景とする物価高は、ボディーブローのように岸田政権に打撃を与えたはず。各国で既存の政権に対する不満が高まり、政権交代が起きている原因には、物価上昇があると指摘されています。