SPORTSデモクラシー

パリ五輪、日本への処方箋 スポーツをエンタメに昇華

安田秀一

やすだ・しゅういち 1969年東京都生まれ。92年法政大卒後、三菱商事に入社。96年に退社し、ドーム創業。法大時代はアメリカンフットボール部主将として常勝の日大に勝利し、大学全日本選抜チームの主将に就いた。

「賛否両論」の入り交じったパリ五輪が終わりました。

僕にとっては、五輪やスポーツが時代に応じて変わっていること、そして欧米人の「ルールを自ら作っていく迫力」を実感した大会となりました。コストを極限まで抑えるべく、ハコモノは一切建設せず、選手村も食事もメダルまでもがコスト削減対象となり、開会式も競技場を使わなかったり、選手入場もセーヌ川で行ったりと「前例不踏襲」の連続の五輪でした。

その象徴が、開会式や閉会式の演出。フランスでの開催にもかかわらず、米国人のレディ・ガガさんが登場し、カナダ人のセリーヌ・ディオンさんがトリを飾りました。

それは世界最大のスポーツイベントとも呼ばれるNFLのスーパーボウルの歴史とそのビジネスモデルを想起させるものでした。競技とまったく関係ない人気コンテンツを持ち込み、複合的なエンターテインメントに昇華させ、スポーツに興味のない人々をも巻き込みながら巨大化していくというものです。

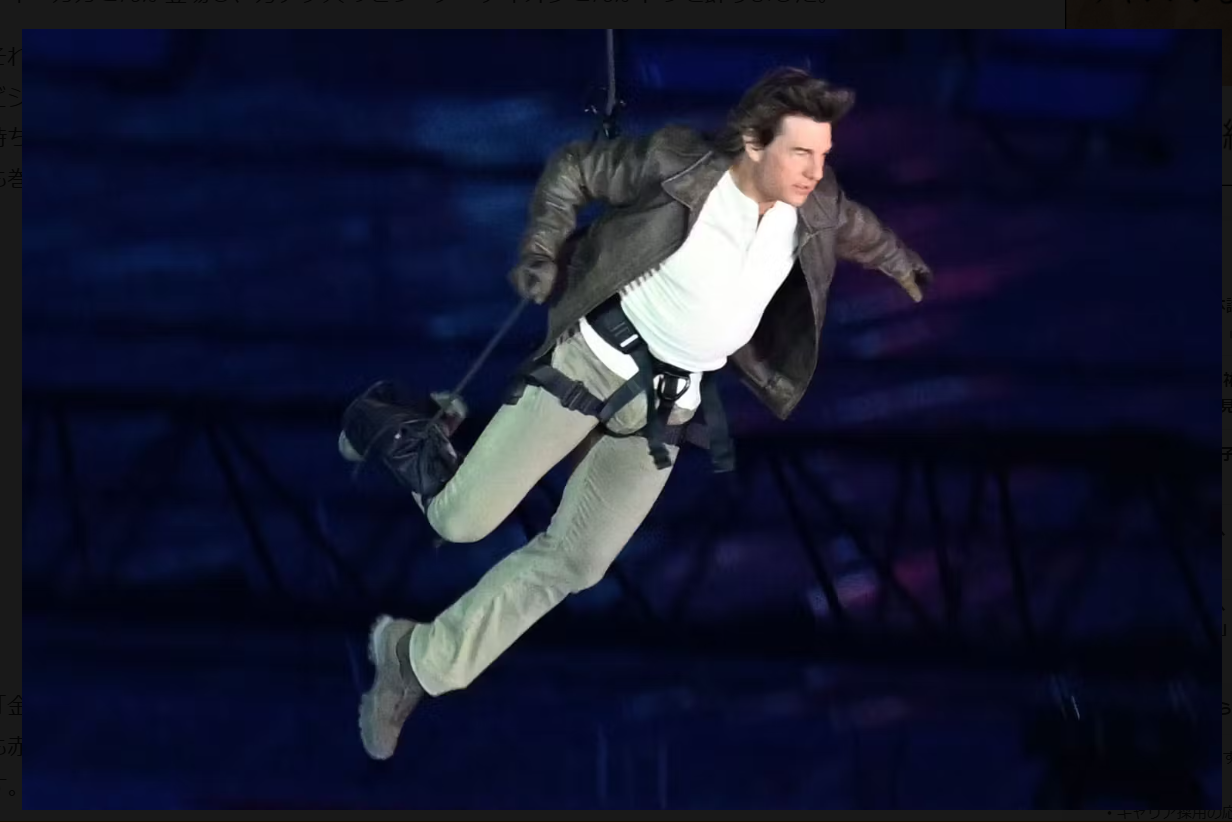

閉会式に登場したトム・クルーズさん=目良友樹撮影

「金もうけ」より先に立つのが「サステナビリティー」という発想でしょう。そもそも赤字になれば破綻するか、誰かがその負担をしなければならないのがイベントです。開催都市に大きな負担がかかっては、五輪自体の開催意義に疑問符がつきます。

例えば先の東京五輪の残したものは、現在も赤字を垂れ流している数多くの新規施設や投機対象となって物議を醸している選手村を再利用したマンション群、さらには汚職事件と、負のレガシーのほうが多いと言わざるを得ません。さらにまずいことに東京五輪全体の赤字、国民の負担は2兆円を超えるという報道も見られます。「昭和の香り」が漂う古めかしい運営によって札幌五輪の招致を断念せざるを得なかったのは記憶に新しいところだと思います。

12年前のロンドン五輪の開会式でジェームズ・ボンドさんとエリザベス女王がスカイダイビングする、という演出が行われていたことに改めて驚きを感じます。英国の王室には当然ながら数々の伝統的なルールがあるわけで、古き良き習慣を愛する人々にとっては喜べる演出ではなかったはず。「リスクを背負ってでも五輪を成功させる」という並々ならぬ決意を感じさせる場面でした。

パリ五輪に話を戻すと、そもそもの最初は米国のヒップホップスター、スヌープ・ドッグさんが聖火ランナーを務めたことでした。破天荒な行動で注目を集める彼の起用には意表を突かれましたが、なぜか彼はその後もパリに残り、随所で五輪を楽しんでいる様子が報道されていました。

閉会式ではサプライズでトム・クルーズさんが登場、五輪旗を受け取り、次期五輪が行われるロサンゼルスまで届けるという演出でした。五輪旗を受け取る側のロサンゼルスは、ビリー・アイリッシュさんら豪華アーティストたちのミニライブ会場のようになっていて、派手な演出の「おおとり」としてパリ五輪を満喫していたスヌープ・ドッグさんがロサンゼルスに戻って五輪旗を受け取るという演出でパリ五輪は閉幕しました。

スヌープ・ドッグさんはロサンゼルスを代表するアーティストであり、パリ五輪を通じて存在感を発揮していた理由が最後に判明し、ロサンゼルスのパワーまでをも取り込む「伏線と回収」の見事な演出にはうならされました。

音楽や映画などのエンターテインメント要素をふんだんに盛り込んだり、普段は見ることのないマイナー競技がかなり多かったりと、種類の異なる幅広いファン層が折り重なることで、より広く大きな注目を集め、巨大な広告価値を生み出し、持続性を担保する。そんな意味では五輪はメジャー競技とマイナー競技との垣根を取り払い、収益を最大化して再分配している巨大な箱とも言えるでしょう。

そんな視点で日本のスポーツに目を移すと、明暗がくっきりと分かれています。まず、スポーツを欧米のようにエンターテインメントビジネスへとかじを切り始めたプロ野球は一番の成功事例と言えるでしょう。メジャーリーグにならい、スタジアムとの一体経営を進め、野球に興味のない人々を楽しませるボールパーク化に取り組むことで多くの球団が黒字化し、親会社の稼ぎを支える存在となるチームも出てきているようです。

僕は現在、サッカーJ2リーグのいわきFCのオーナーを務めているのですが、サッカーの発展も目を見張るものがあります。かつての最高峰リーグだった日本リーグ時代と比べておおよそ倍増した試合数は、選手もチームもタフに育て上げるのはもちろん、興行機会の増加によって収益力も大きく改善しています。

プロ野球と同じように欧米の成功事例をローカライズして実行し、例えばエンターテインメント性を重視したり、人工芝解禁などスタジアムの自由度を広げたりと、さらなる創意工夫で今後の成長機会は大きいと実感します。

米国のプロリーグ、メジャーリーグサッカー(MLS)は、国際サッカー連盟(FIFA)の定めるものとは違う独自の仕組みやルールを創造し、すでにJリーグの市場規模を凌駕(りょうが)するほど急成長しているだけに、我々も今後の成長が楽しみで仕方ありません。

半面、トップリーグでは成功している野球やサッカーを含む多くの競技団体は、あまねく競技人口の低下に苦しんでいます。たとえば僕は以前に法政大学アメリカンフットボール部の監督を務めていましたが、ここ数年で部員数は顕著に減少しています。

関東学生アメフト連盟によれば、近年の競技人口と集客の減少は深刻で、その影響でスポンサーも減るなどの縮小均衡状態に陥っているようです。部活への参加者減少の原因のひとつに、部活の活動原資の大半は「家計」、すなわち「各家庭からいただく部費」であり、それ以外にも用具や合宿費などの出費も家計が担っているという状態が大きいと思っています。

五輪の仕組みのように、収益を最大化して再分配する仕組みづくり、例えば高校野球の甲子園大会や箱根駅伝などすでに興行化されている学生スポーツの収益を最大化し、興行力の弱い競技団体へ分配する仕組みをつくるなど、世界の潮流に合わせた挑戦が不可欠であると感じます。

欧米ではそもそも文化だったり、「娯楽」だったりするスポーツですが、日本ではプロスポーツ以外は「教育」という行政区分に属してしまうことが収益化を難しくしている課題のひとつでしょう。日本のスポーツ全体の基盤を担っている学生スポーツは勉学の下に従属している状態で、スポーツ庁、日本オリンピック委員会(JOC)、各種競技団体も文部科学省の管轄になっていて、なかなか収益化や収益の再分配という発想に近づけません。

成長と縮小という二極化の流れは、少子化によって今後はより厳しくなっていくことは明確です。そもそもその流れの下流にあるのがプロ競技団体であり、遅かれ早かれ大きな影響を受けてしまいます。スポーツを教育という枠から外すこと。エンターテインメント要素を取り込み、稼ぎ頭を最大限に回転させ、収益をあらゆる領域に再分配する仕組みをつくること。それこそがパリ五輪を見て学び取るべきことかと感じました。

なりふり構わずコストを絞り込み、他国のスターを存分に利用して盛り上がりをつくったパリ五輪。近代民主主義という新しいルールを作ってきた国としては、むしろそこまで力むこともなく、さっそうとやり遂げていたのかもしれません。

今、目の前にあるルールは正しいのだろうか。日本のスポーツが生き残り、さらなる発展に向けた明確な処方箋がパリ五輪を通じてくっきりと見えたと思っています。