直言

「新冷戦」長期化に備えよ 補助金監視もWTOルールで

国際通貨基金(IMF)筆頭副専務理事、ギータ・ゴピナート氏

【この記事のポイント】

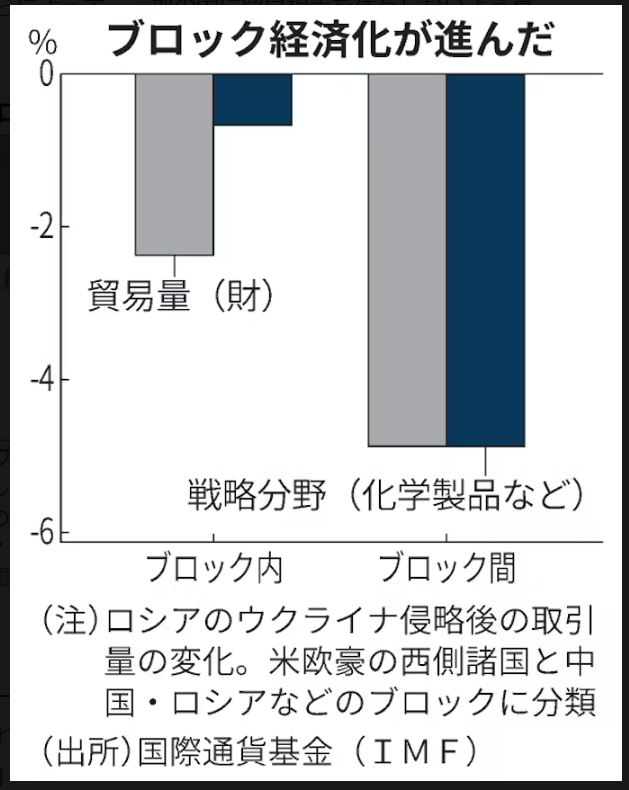

・世界で貿易の分断が起き、グローバル化は巻き戻しが起きている

・米中の経済は互いに連動しており、分断は大きな代償に

・日銀の今後の金融政策は注意深くみる必要

特定の国との貿易を規制し、自国の産業には補助金を手厚くする。こんな保護主義的な政策が米国など主要国にまん延している。国際通貨基金(IMF)筆頭副専務理事を務めるギータ・ゴピナート氏は経済のブロック化を「新たな冷戦」と呼び、その長期化に備えるべきだと警鐘を鳴らす。

米中対立が深まり、バイデン米政権は投資規制などを急いでいる。ロシアのウクライナ侵略を受け、各国の貿易規制も増えた。自由な国際貿易の流れは急速に巻き戻している。

「この2年間で世界の貿易は変化した。政治的に協調する国同士の経済圏においては、貿易が伸びている。企業への出資や工場建設といった『直接投資』でも同じ傾向がみえる。一方で、こうした経済圏を飛び越えた取引は低調になっている」

「これらの分断が起きたことで、世界的に(経済の)低成長が心配されている。IMFが見積もる中長期的な成長率は過去20年間で最低水準となった。自由な取引を狭める分断はさらに成長を弱めることになり、モノ不足がインフレ圧力をもたらす」

「世界が連携して取り組むべき課題にとって、大きなマイナスだ。気候変動への対応や人工知能(AI)などの技術導入といった分野が挙げられる。構造的な変革が起きているなか、本来は共通の目標について足並みをそろえる必要がある」

保護主義の流れ、長く続く可能性

――確かに、世界各国で導入された貿易規制は足元で急増し、2023年は3000件と5年前の3倍に膨れ上がった。こうした貿易環境の流れは、今後どう変わっていくとみているか。

「世界中の国はいま、経済安全保障と国家安全保障をとても重視している。(契機となったのが)供給網が混乱した新型コロナウイルス禍と、そして何よりもロシアによるウクライナへの侵略だ。これらによって、一部の国に貿易相手を依存しないよう真剣に考えるようになった」

「振り返ると過去30年間、グローバル化のなかで各国は(製造や資源開発など)専門分野を強くしてきた。それぞれの分野で専門性を持つ国に集中していった。いま起きているのは、その巻き戻しだ」

「グローバル化の恩恵に新たな懸念が芽生えたことになる。保護主義的な政策へのシフトは広範囲にわたっており、これはずっと長く続く可能性がある。数年間だけ、というわけにはいかないだろう」

――一例がバイデン政権による電気自動車(EV)向け補助金だろう。民間の健全な競争を阻害する懸念がある。IMFは先進国が相次ぎ導入する大規模な産業政策に警鐘を鳴らしてきたが、影響をどうみているのか。

「最近は新興国だけでなく、先進国が(正常な貿易を阻害するような分野に)補助金を投じている。この1年でみると、米国と欧州連合(EU)、中国が最も多かった。2023年に投じられた貿易を制限するような補助金は、控えめに言っても、世界の貿易全体の20%に影響している」

「補助金を導入する前に(政府の介入が必要な)市場の失敗があることを十分に確認する必要がある。政治的に取り込まれてしまう分野だからこそ、ほかの国々への波及効果も含めて、コストと便益を分析する必要がある」

「ルールに基づく貿易システムが機能しなくなり、すべての国が独自に行動するようになれば、ある国が打ち出した政策に対して別の国が報復に乗り出すことになる。昨年、私たちはこのような状況を目の当たりにしてきた」

「より深刻なデカップリングと分断が起きる可能性がある。そうなれば、世界経済全体にとって大きな損失となる。世界経済の回復力、そして安全性が低下してしまうだろう」

貿易紛争を防ぐ国際的な枠組みには世界貿易機関(WTO)がある。ただ紛争を解決する上級委員会に米国が委員を補充せず機能していない。米国内では脱退論もくすぶる。

補助金、WTOが監視を

――IMFが保護主義の問題などを単独で解決するのは難しい。経済分断のリスクはどうすれば軽減できるだろうか。

「WTOの機能を強化することだ。ルールに基づく貿易システムの強化は全ての国にとって重要になる。WTOの紛争解決のためのメカニズムは破綻しており、まずはその修復をすべきだ」

「各国が自国の経済に投入している補助金や、それが世界に及ぼす影響にも対処が求められる。こうした産業政策の台頭は大きな問題になりつつあるが、WTOにはそれぞれの補助金が適正かどうかを裁定する適切なルールがない」

「IMFは、WTOとともに補助金がどの程度導入されているのか実態を調査し、発信している。世界で何が起きているのか、そしてそれが世界にどのような結果をもたらすのかを分析して加盟国に伝えている」

「共通の利害がある分野では、国際社会で前進を期待することもできる。たとえば国境をまたいで(金融や通信といった)サービスを提供する場合のコストをどう下げるかといった問題については、約90カ国が国内規制や電子商取引の共通ルールで合意した」

「私は食料の確保や健康・衛生といった面の安全保障においても全て、各国が協力できる分野だと考えている。重要な鉱物資源をどう気候変動に悪影響を及ぼさずに調達するかという問題でも協力できるだろう」

「だが国家安全保障に関わる分野の貿易規制は非常に難しい問題だ。WTO加盟国は多くの課題に直面している。全ての国がより慎重に、思慮深く、WTOのルールに準拠した形で可能な限り努力する必要がある」

「今はより現実的なアプローチも求められる。例えば外交や2国間関係の維持に向けて対話できる場所を確保することだ。米国と中国は貿易問題などを話し合う閣僚級の作業部会を設置した」

「米中の経済は互いに連動しあっており、もしも破滅的なデカップリング(分断)に陥れば非常に大きな代償を払うことになるだろう。そういった意味でも外交ルートを維持するための努力は非常に重要だ」

日本の賃上げと物価上昇の連関が定着するには時間が掛かるとみる

IMFは2月、日銀に長短金利操作(イールドカーブ・コントロール=YCC)の撤廃を促した。日銀は3月に見直し、6月には長期国債の買い入れ減額方針を決めた。

――日本は11年続いた「異次元緩和」政策を見直し、約8年ぶりにマイナス金利政策から脱却した。日銀の方針をどうみているのか。

「日銀がイールドカーブ・コントロールをやめて、マイナス金利から脱却したことを大いに歓迎している。IMFの勧告にも沿った動きである。今後、どのような金融政策が正しいかは、データ次第であることは明らかだ」

――日本経済は長期デフレに戻るリスクを抱えていないか。

「日本に低すぎるインフレやデフレの歴史があることを考えると、賃上げと物価上昇の連関が定着するには時間がかかりそうだ。そのため、現時点では、慎重に緩和的な姿勢を維持すべきだという主張がある」

「ただ同時に、インフレを押し上げる要因もある。強い『春闘』は物価を押し上げる要因になりそうだ。インフレの先行きを巡るリスク要因は均衡している」

「我々は日銀の今後の金融政策に慎重な段階的アプローチを提唱している。いずれにせよ、注意深くみる必要がある」

分断が招く結末への想像力を(インタビュアーから)

「関税を払うのは中国ではなく米国民だ。経済学専攻の新入生でも分かる」。5年前に中国との貿易戦争を招いたトランプ政権を批判したバイデン大統領は5月、関税を元に戻す公約を守らないばかりか中国製の電気自動車(EV)に課す新たな高関税を発表した。

保護主義の背景に内向きに染まった世論があるなら、流れはどうやれば止まるのか。

ゴピナート氏のメッセージは2つだ。WTOのような国際機関の機能不全を所与のものとして諦めないこと。いま世界で何が起きようとしているのか周知させる努力を続けること。

自国産業を優遇するだけの財政政策は自国産業の競争力を持続的に高める結果にはつながらない。生み出すのは報復の連鎖だ。戦前のブロック経済がもたらした悲劇を例に出すまでもなく、自由貿易のきしみは世界の経済や外交にも副作用を起こす。分断が招く結末への想像力こそが求められている。

Gita Gopinath インド生まれ。米プリンストン大で博士号を取得。ハーバード大教授を経て2019年に女性初となるIMFチーフエコノミストに就任した。22年から現職。専門はマクロ経済・国際金融。