息づく「おもしろく働く」

堀場製作所に創業者の遺志

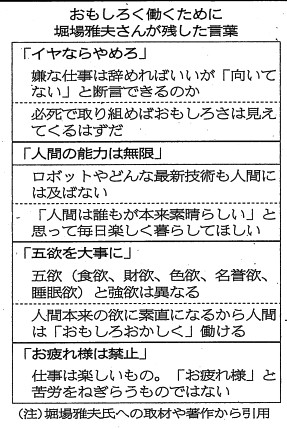

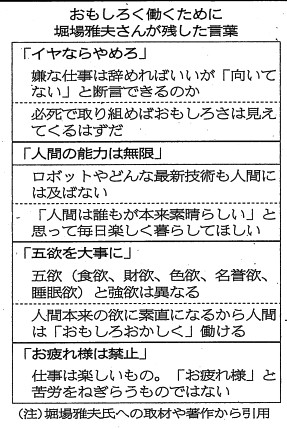

自動車排ガス測定器で世界シェア8割を誇る堀場製作所の創業者、掘場雅夫さんが他界して3カ月。堀場さんが掲げた社是.「おもしろおかしく」は有名だが、同社はその言葉通りユニークな企業文化で独特な存在感を放つ。「人間は仕事に最も長い時間を使う。仕事が楽しくなければ人生も幸福にならない」を持論に、掘場さんは誰もがおもしろく働ける環境整備に心血を注いだ。創業者の遺志はどのように現場に息づいているのだろうか。

失敗しても評価

人事部門で「おもしろい」働き方の実現に取り組んできた理事の野崎治子さん(60)は「好きな仕事しか人間は本気でやらないと創業者は話していた」と振り返る。そのため、社員が自主的に挑戦する環境づくりが欠かせないと指摘する。

堀場製作所の人事評価は加点主義が原則で、3カ月ごとに決めた挑戦目標はシステム上で役職や部署を越え会社全体に公開される。挑戦した結果の失欺は評価するが、何もしないのは0点だ。

海外研修の選抜に挑戦 し、選考に漏れた社員には「挑戦してくれてありがとう。次回も挑戦してほしい」と据場厚会長兼社長からメッセージが届く。野崎さんは「宇を挙げる人には経営全体で『もっと行け』と後押しする風土がある」と話す。

誕生日を迎える社員と役員が交流する「誕生会」が毎月催されるが、新製品が完成した時も開くことがある。一開発に携わった全員を経営トップが表彰する場で「頑張る人に報いる加点主義の一例」(野崎さん)だ。

「おもしろい」働き方の表裏にある私生活の充実も重視する。据場さんの発案で一部で週休3日制を導入し、今年9月からは1時間単位で有給休暇を取得できる新制度も始めた。「甲子園の阪神戦を初回から見に行こうとする遊び心が仕事には必要」との考えだが、同時に「仕事を1時間単位でマネジメントするプロ意識の育成」も狙う。

野崎さんは満場さんと考案した最後の人事制度を年末に導入する予定だ。それは病気などつらい思いをしながらも周囲に貢献した人を表彰するものだ。社員への感謝を忘れなかった創業者の思いがもう一つ、形になる。

困難越えた先に

堀場雅夫さんの薫陶を受け、「おやじ」と慕ってきた副会長の石田耕三さん(70)は「困難を乗り越えた先

満足感こそ、お・もしろおかしく

」と強調する。

石田さんは1985年、40歳で赤字だったドイツ子会社の社長に就いた。その際「3年で黒字化する」という経営計画を提出し、堀場さんに激怒されたことを今でも忘れない。

「考えに考え抜いたのか。ホンマにこの計画しかなかったんか」。計画を必死で見直し、その結果、1年で黒字化をなし遂げた。満面の笑みで迎えてくれた据場さんを思い出しながら「おもしろおかしくの意味にあのとき気付いた」と話す。

据場製作所は「修羅場が人を育てる」という人材育成の考え方を重視する。成長を望む人には火中の栗をあえて拾わせる。「苦労して開発した製品が納品先で動いたということでもいい。言葉にならない満足感が仕事をおもしろくする」と断言する。

自分の工夫次第

入社10年目の中井陽子さん(33)は半導体製造装置向け計測器を開発するチームのリーダーだ。中井さんにとって堀場雅夫さんは「技術者の大先 輩で尊敬できるおじいち やん」。仕事で直接教えを受けた経験はないが 「おもしろい仕事をする か、おもしろく仕事をす るか、という言葉が印象 的だった」という。

中井さんは入社後から機器開発に携わるが、他部門との連携がうまくいかず「長らく一人で悩んでいた」。転機は台湾駐在だ。チームのメンバーは自分と現地スタッフの2人だけ。辞められたら仕事にならない。そこで「やりがいを感じてもらおう」と、現地スタッフをリーダーにして会社の大会に臨んだ。その結果、スタッフの意欲を高めることができたという。

現在は「おもしろい」と感じたことはメンバー間で共有し、一体感を大事にする。「おもしろい仕事はめったにないが、おもしろく仕事することは工夫次第でできる。自分の視点を変えることが大切」。創業者の教えをかみしめている。

行動促す仕掛け必要

「おもしろおかしく」という社是は奇抜にもみえるが、従業員の内面を考慮し、前向きな行動を促す職場づくりは、今改めて大切になっている。

「失敗の本質」の共著者などとして有名な経営学者、野中郁次郎・一橋大名誉教授は、「人間の主体性や暗黙知が復権してきた」と語る。従来の論理重視のマネジメントでは組織が形式に追われ、重要性が増すイノベーションが起きにくい現実がみえてきたからだ。「分析に時間をかけるより『まずやってみよう』と社層が動く組織風土が必須」(野中氏)になる。

実際、グローバルに革新を続ける米ゼネラル・エレクトリック(GE)は最近新たな理念「GEビリーフス(信念)」を導入。内面的な言葉を掲げ、社員と企業の一体感向上に取り組む。

一体感のある企業風土での技術革新は戦後の日本企業の得意技といえたが、近年は「官僚的な縦割り組織での消耗戦が目立つ」 (野中氏)。

戦後の成長をけん引したようなトップのカリスマ性に頼らなくても、社員が面白いと感じて、縦横に動く組織をどう築くか。意欲を高める評価などの仕掛けや工夫は堀場製作所に限らないテーマといえる。