池上彰の大岡山通信 若者達へ

資本主義で格差拡大を証明

経済学は現実分析の道具

今回のテーマは経済学です。先日、東京工業大学の講義で試みた実験をご紹介します。一緒に考えてみてください。

暑くなると、うなぎの季節。店でうな井を注文します。1500円と2000円のうな井があったとすると、1500円を選ぶという人は挙手してください。7割くらいでしょうか。2000円を選ぶ人は。3割くらいかな。

ではメニューが3つに増えます。1500円、2000円、3000円です。1500円という人は。1~2割くらい。減りましたね。では、2000円という人は。おや、今度は大多数になりましたね。念のため3000円を選ぶ人は。1割弱といったところですかね。ありがとう。東工大生といえば、理科系ですから、日常生活では合理的な発想をしているのかと思ったのですが、どうもそうでもないようですね。

1500円と2干円のメニューに変わりはないのに、さらに高い3干円のうな井が登場した途端、2干円を選ぶ人が増えました。自分の不合理な判断に驚いた人もいることでしょう。

◇ ◆ ◇

人間という生き物は時として不思議な行動をします。経済学は、生きている人間の心理や欲を研究対象にした学問でもあるのです。

経済学とは「経世済民」という言葉を語源にしています。「世を治める(経世)」「民を救う(済民)」という意味です。その実現のために、「資源の最適配分を考える学問」とも定義づけられることがあります。資源とは広く考えれば、エネルギーや鉱物、人材などが含まれるでしょう

かつて経済学は、社会科学として成立させるために、「合理的に行動する人間」を想定しました。しかし、いまでは、「人間はそもそも合理的ではない」ととらえるようになってきました。

経済学の系譜をたどれば、18世紀の古典派経済学のA・スミス以降、マルクス経済学のK・マルクス、ケインズ経済学のJ・M・ケインズなどが歴史上有名な学者たちです。「貧困」や「恐慌」といった問題に直面し、人々の幸せのために何ができるか、経済学看たちは時代のニーズに合わせて理論を構築してきました。時代と共に経済の〝処方箋〟も変わってきたといえるでしょう。

◇ ◆ ◇

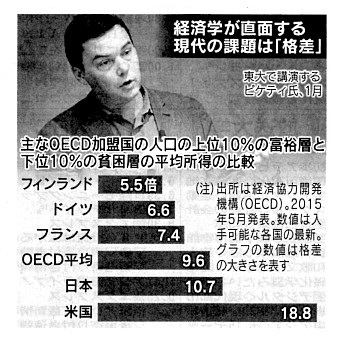

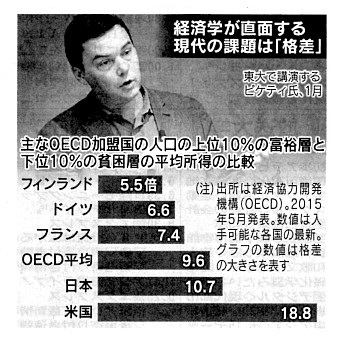

現代の経済学が直面する重要な課題の一つは「格差」でしょう。先月、経済協力開発機構(OECD)が加盟国の所得格差に関する報告書を発表しました。人口の上位10%の富裕層と下位10%の貧困層に相当する人々の格差が広がっているというのです。日本はOECD平均(9・6倍)を上回る10・7倍でした。

フランスの経済学者ピケティ氏の大著『21世紀の資本』は、膨大なデータを分析し、資本主義経済が格差を拡大することを実証的に証明してみせました。

経済学は、現実を分析する道具。分析の結果明らかになった問題点を解決するのが政治の役割。

経済学の分析の成果を基に政策を立てる。これが経済学と政治(政策)の幸せな結婚なのでしょう。果たして、そうなっているのか。いくらのうな井を注文するか思案しながら、経済学の役割を考えてみましょう。