知財高裁設立10年その評価は

2005年4月に知財高裁が設立されてから10年がたった。日本経済の競争力を高めるため、内外に知財重視の国家政策を示すという使命は果たせたのか。知財高裁10年の評価を荒井寿光・元特許庁長官と、飯村敏明「前知財高裁所長に聞いた。

▼知財高裁;知的財産関連の訴訟を専門的に扱う裁判所として2005年4月に設立された。組織上は東京高裁の「特別の支部」。特許、著作権などの侵害訴訟の控訴審や、不正競争防止法などの知財事件の控訴審、特許庁による審決の取り消し訴訟を取り扱う。

原則は3人の裁判官で合議するが、重要な事案については5人で討議して法的解釈の統-を図る「大合議」を導入した。初の大合議は05年、ワープロソフト「一太郎」の機能を巡る特許侵害訴訟で開かれた

企業の特許権守れず

荒井寿光・元特許庁長官

(特許庁長官などを歴任後)、知財高裁の創設を推し進めた元内閣知的財産戦略推進事務局長として、評価できる点、そうではない点がある。

評価できるのは、知財専門の裁判所として存在すること自体だ。欧州連合(EU)や中国に先行し、日本は知財重視という印象を世界に与えることができた。

重要な案件を裁判官5人で審理・判決する大合議制度を儲け、知財高裁の判例を積み上げたこともよかった。韓国のサムスッ電子が米アップルを特許侵害で訴えた案件では民事訴訟で初めて一般からの意見公募をした。これも大変評価できる。

しかし評価できない点も多い。知財高裁設立の目的は知財尊重のプロパテント政策を司法面で支え、企業から知財を生かした事業を進める意欲を引き出すことだった。だが知財高裁の姿勢や判決を見ると、反知財・アンチパテントの考えが主流かと疑わざるを得ない。

例えばアップル・サムスン訴訟の2014年の大合議判決では、アップルの特許侵害を認めながら、同社に命じた損害賠償額はわずか900万円だった。一方、米連邦地裁は逆にアップルがサムスン電子を訴えた別の訴訟で約900億円の賠償を命じている。

日本の特許裁判は「原告が勝てない」 「勝っても損賠額が低すぎる」といわれる。大手特許事務所によると、14年の東京・大阪同地裁の特許訴訟の判決56件申、損賠を認めたのは13件で勝訴率は23%。うち損賠額5千万円以上は6件で、弁護士費用を考えると5千万円未満は実質敗訴といえるから、真の勝訴率は11%にすぎない。

知財裁判を変えるため、①損賠額の引き上げ②特許裁判の情報公開③書面中心の審理にビデオなどを導入し、争点を裁判官や当事者に分かりやすくする④(無効判断などで重複する)、裁判所と特許庁の役割の見直しーーの4点を提案したい。日本は今、知励戦略の国際競争で負けている。

判決、事業の実情考慮

飯村敏明・前知財高裁所長

知財高裁の設立で国家政策として知財重視の姿勢をアピールするという当初の狙いは一定程度果たしたと思う。知財高裁で判決が出ると、その論点を討議する会議が海外で開かれるなど関心は高い。内外に発信力を示せたといえるだろう。

変化を検証するのは難しい面もあるが、この10年の知財訴訟を振り返ると、裁判官も「オープン・イノベーション」の流れを意識し、ビジネスの実情を考慮した合理的な判決を出すようになったといえる。知財高裁には海外からの情報が入りやすい環境になり、外国で争点になっていることや判決による影響などがみえやすくなつた。

大合議制度については、全体としては特許の利用を促進し、技術発展に結びつく画期的な判決を出してきたと思う。5人で多様な意見を戦わせ、将来的な影響などを検討しながら、慎重に議論を進めるというプロセスの意義は大きかった。現時点では大合議により法的な決着がついたというケースも多い。

自分が裁判長を務めたアップル対サムスンの訴訟では、一般からの意見を公募する「アミカス・ブリーフ」も実施した。研究者や学者、実務家などから58通もの意見が届き、関心の高さを実感した。初めての試みであり、裁判官としては実務的な負担も大きかったが、各国や各分野でのビジネス例や予想される影響などについてよく理解でき、有用だった。読まなければ分からなかったことは多い。

今後も情報発信力を高めていくことば必要で、特に一般の人でも分かりやすい判決文を書くことが大切だ。

(勝訴率が低い、損害賠償額が小きいなどの結果として)日本の裁判所が選択されないといった指摘もある。だが特許訴訟の件数欲しさに偏った紛争解決システムをとれば、パテント・トロールを呼び込み、「法の支配」の価値観を崩すことになりかねない。中長期的に失うものは大きい。

技術に向き合う司法を

10年にわたる知財高裁への評価は難しい。裁判官は個々の事案にまじめに取り組み、判例を積み上げてきた。だが発足前、企業や政策担当者が抱いた「知財の権利が広く強力に認められるようになる」との期待には応えていない。

原因のひとつは知財を扱う裁判所なのに、技術に関する知識を積み上げる仕組みが不足していることだ。知財訴訟の経験が乏しい幹部裁判官が多く、若手も原則3年で交代するから専門家が育ちにくい。学者らが裁判官を補佐する制度も利用は低調という。

技術を巡る議論はアニメや動画を使えば文系でも理解しやすいのに、日本の知財裁判は相変わらず文書中心のやり取りだ。裁判員裁判では定着している方法を使わないのは、裁判官は何でも分かっているから解説ぼ不要という意識なのだろうか。飯村氏が初の一般からの意見公募をしたのは例外中の例外といえる。

同じ知財専門の米連邦巡回区控訴裁判所のシャロン・プロスト長官は「技術のことは(裁判官は分からないので)必ず専門家に聞く」と謙虚に話す。知財高裁をはじめとする日本の裁判所が利用者に満足してもらうためには、技術に向き合う姿勢が欠かせない。

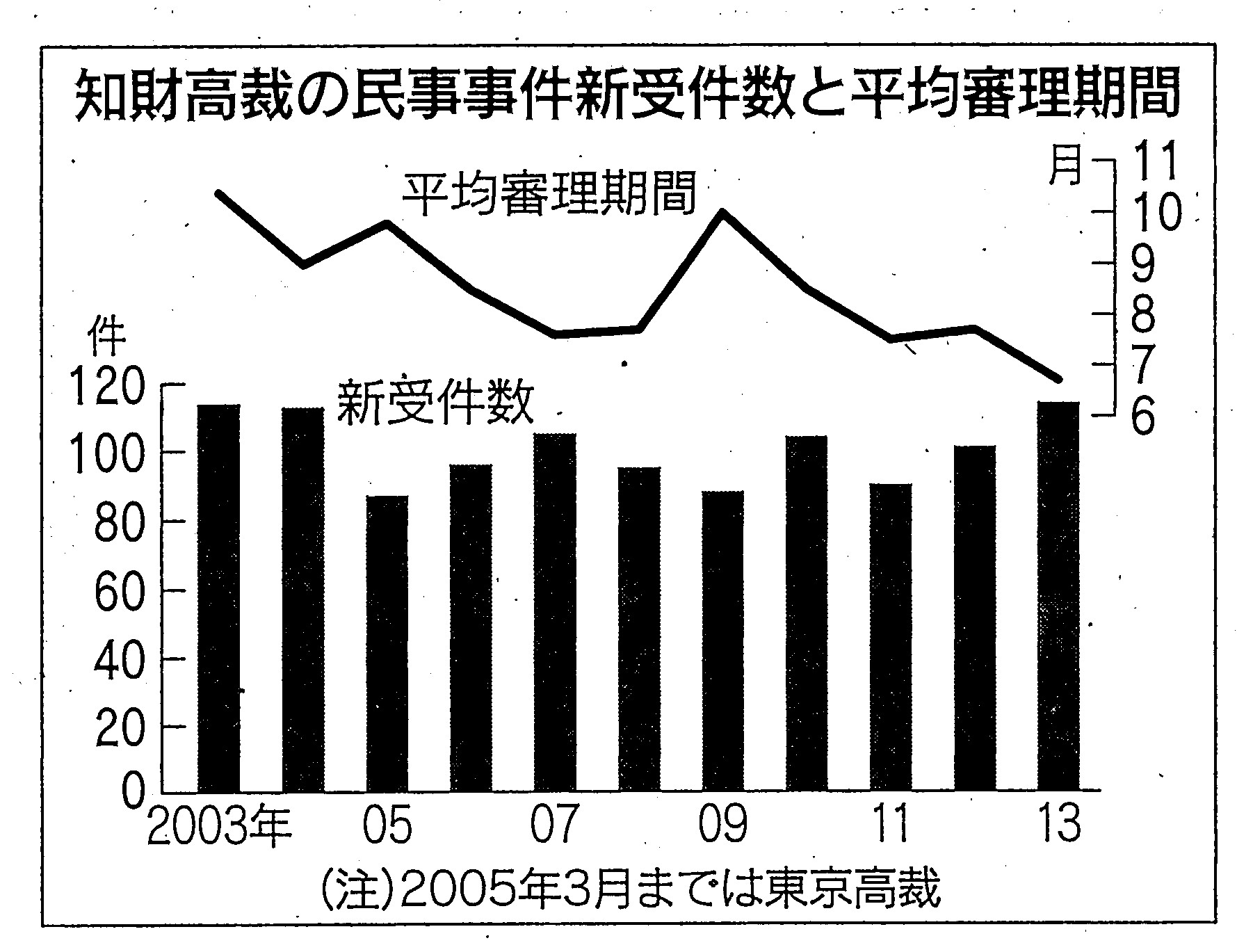

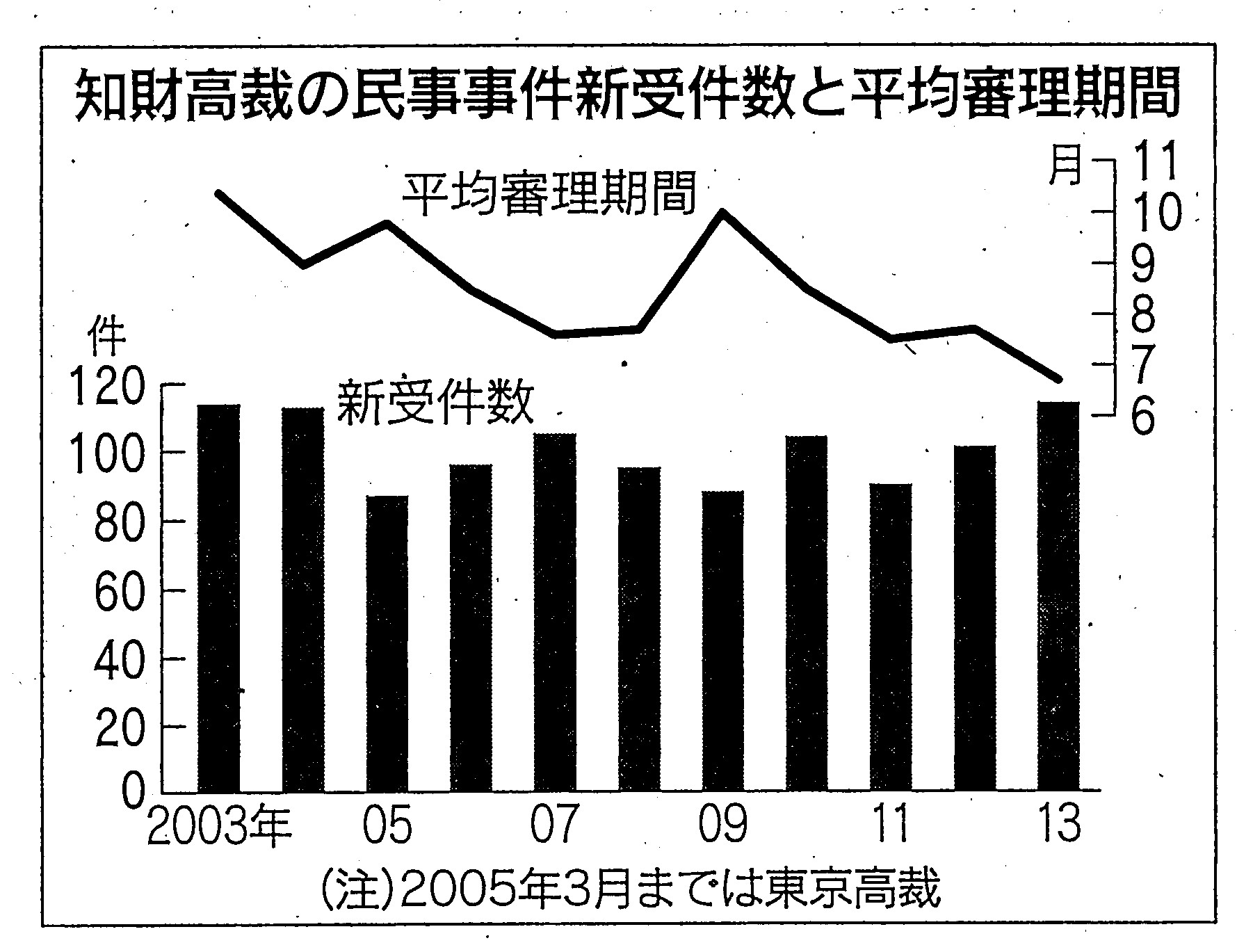

新受理数は横ばい

知財高裁で民事事件を新たに受理する件数は年100件前後で横ばいが続く。特許と実用新案関連の事件が45%を占め、著作権、不正競争防止法関連がそれぞれ20%弱、商標や意匠は16%程度だ。

審理期間は2013年で平均6.7カ月と、05年に比べて約3割短くなった。手掛ける事件中、最も多いのは特許庁の無効審判事件での審決取り消し訴訟で、13年の新受件数は353件。内訳は特許・実用新案が75%を占めた。