財政が迫る新政治思想

世代を超えた価値を

個人主義的な自由に限界

慶大教授 小林慶一郎

〇経済政策では解決不能な利害対立が存在

〇政治による問題の解決には多数決が普通

〇財政問題、将来世代が意思決定に参加不能

6月末に財政健全化計画がいよいよ政府から示される。財政健全化の具体論を評価するに際しての頭の整理のために、財政問題の政治思想的な意義について考えてみたい。

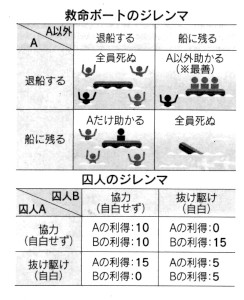

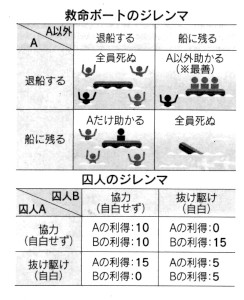

政治が解決すべき問題は経済学が対象とするものとは性質を異にする場合が多い。政治が対象とする利害対立は、典型的には「救命ボートのジレンマ」の問題である。これは次のような状況を指す。

何人かの集団が救命ボートに乗って漂流している。ボートは沈み始めており、乗船者のうち1人が退船すれば(すなわち1人が犠牲になれば)ボートは沈没を免れて残りの乗船者は全員が助かる、しかし、もしだれも退船しなけれぼ、沈没して全員が死ぬ。一般化していえば、ある集団(ある町、企業、国など)が危機にひんしていて、その中の少数の者が不利益を自発的に甘受する自己犠牲的な行動をとれば、残りの全員が利益を受ける、という状況である。「ある集団の存続のために、一部の人々が犠牲になる必要がある」という事態は政治では頻繁に起きることであるにもかかわらず、経済政策ではうまく解決できない。

たとえば経済政策が対象とする「囚人のジレンマ」であれば、全員が得をする均衡が存在するので、長期的な取引を導入するなどの工夫次第で全員が最善の行動をとるように経済的利益で誘導できる。しかし「救命ボートのジレンマ」では人々に自己犠牲的な行動をとらせるように経済的利益で誘導はできない。そもそも自己犠牲を払った人の損失を補償できない状況であることが「救命ボートのジレンマ」の定義だからである。

日本の財政健全化と社会保障制度の持続性の維持という課題は、まだ生まれてい長い将来世代も含む複数の世代間での巨大な「救命ボートのジレンマ」である。

このまま日本の財政悪化を放置すれば、将来のいずれかの時点で物価の大幅な上昇によって国債の価値が下がる、というかたちで実質的な債務不履行が発生せざるを得ない。通貨の信認も失われ、大幅な円安で日本国属の資産は目減りし、インフレ率や金利は激しく変動し、国民生活は混乱するだろう。市場の信認を回復するため政府は歳出の厳しい削減を余儀なくされ、社会保障制度を大幅に縮小せざるをえなくなる。信用が損なわれた日本政府は借り入れ困難が恒常化し、統治機能が劣化して、経済成長率も長期間にわたり低迷するだろう。

このような事態が起きれば、将来のすべての世代が継続的に不利益をこうむる。一方、一つの世代(現在世代)が自己犠牲的な精神を発揮して、増税と社会保障支出の削減によって財政を健全化するならば、将来の日本の経済社会は安定し、これから先の何世代もの人々の生活は改善する。つまり、現在世代が犠牲を払えば、将来の何世代もの人々が利益を受ける。現在世代、次世代、次々世代、その次の世代……というように、何世代もの日本国民がひとつの救命ボートに乗っていると考えるならば、財政再建の問題はまさに「救命ボートのジレンマ」の構造を持つ。

通常の政治的意思決定で「救命ボーイのジレンマ」を解決する単純な方法は投票(多数決)による決定である。民主制の下では、議会での討論によって少数者の権利を最大限に守る手立てを講じつつ、最終的には多数決で負担を一部の者に割り当てる。ふつうの政治問題に関しては「多数決で決める」という方法についてすべての関係者が同意し、投票の結果は強制力を持つことも事前に合意し、そのうえで政治的意思決定にすべての関係者が参加する。

ところが、財政再建の問題についてはその間題の性質上、世代間の多数決によって負担の分配を決めることができない。将来の何世代もの人々はまだ成人していないか、または、生まれてすらいないので、財政再建についての政治的意思決定に参加できないからである。財政の問題は「現在世代」の我々が自発的に自己犠牲的な改革を実行するか、問題を先送りして将来世代に犠牲を押し付けるか、を選択するしかない。

我々が自発的に自己犠牲的改革を決意し実行するには、現在世代の快適な私生活よりも、世代を越えた「社会」の持続的発展により大きな価値を置く何らかの「政治思想」を持っていなくてはならない。しかし、日本を含む先進諸国で支配的な個人主義的自由主義の政治思憩は、現在世代の快適な生活を犠牲にしてまで守らなければならないような、個人を超えた政治的価値を提供できない。

一方、そのような政治的価値が大多数の人々に共有されていなければ、適切なタイミングで十分な規模の財政再建は実行できない。その結果、もし財政の破綻的な調整が起きれば、その国は全体として長期的に衰退する可能性がある。日本の財政問題が指し示しているのは、現代の民主制国家すべてが抱えるこの内在的な欠陥である。

個人を超えた公共的な価値のために個人の権利や生活を犠牲にすべきか、という点は政治学ではポピュラーなテーマである。

マイケル・J・サンデル米ハーバード大学教授は、個人の自由を至上の価値とするリベラリズム(個人主義的自由主義)を批判し、個人はコミュニティー(共同体)に対する責務を負わされた人格であるから、コミュニティーに関わる意思決定においては個人の自由よりも責務が優先する場合がある、と主張した(「民主政の不満」1996年)。サンデル教授の立場はコミュニタリアニズム(共同体主義)と呼ばれることもあるが、彼自身は古代ギリシャ・ローマの古典的共和主義の現代版を自認している。

政治思想史学者のJ・G・A・ポーコック米ジョンズ・ホプキンス大学名誉教授によれば、古典的共和主義をルネサンス期の欧州で復活させたのは、フィレンツェの思想家ニッコロ・マキャヴェリであった(「マキヤヴエリアン・モトメント」75年)。マキヤヴェリは国家を次世代に受け継ぐ意思や、そのために自己犠牲をいとわない精神などを「徳(ブィルトゥ)」と呼び、徳を基盤とする政治思想を唱道した。

ポーコック氏はこの思想が近代英国、そして独立革命期の米国に受け継がれたと論じ、それらの思想をシヴィック・リベラリズム(公民的自由主義)と呼んだ。サンデル教授の思想はこの流れを受け継ぐものと整理できよう。

日本の財政問題は、個人主的自由主義の欠陥を現実問題として示しており、先進民主主義国における新しい政治思想を発展させるための重要な契機となり得る。民主制国家が長期的に持続も発展するためには、我々の政治思想に共和主義または公民的自由主義のエッセンスをなんらかの形で取り入れ、強靭(きょうじん)化しなければならない。財政問題はそのことを指摘しているのである。

新しい政治思想からは新しい制度改革が発想される。具体的には、政治から独立した中央銀行のような長期財政予測機関を設立し、その機関に議会や政府の財政運営を規律づける権限を与える、というような、民主制の補正が正当化されることになるだろう。