対立を避け社会の連携を

日本の格差拡大は富の集中より貧困問題

「富裕層対中間層」の対立構造乗り越えよ

貧困の連鎖打破へ財源負担を広く議論を

阿部彩

日本でピケティ・ブームが巻き起こっている。1月末にはピケティ氏(パリ経済学校教授)本人の来日もあって、主要な新聞や経済週刊誌が軒並み「ピケティ特集」を組み、教授の顔写真がカバーを飾った。日ごろから格差や貧困を研究している筆者にとって、この降ってわいたようなブームには、喜ばしい半面、懸念される面も存在する。

まず喜ばしいこととしては「格差」が再度、是正しなければいけない社会問題として認識され始めたことである。かって、日本でも格差の拡大が論争となったことがあった。1990年代後半から2000年代にかけてである。

しかし、格差の拡大が、少なからず人口の高齢化によるものであるという指摘や、格差は人々に働くインセンティブ(誘因)を与えるために必要であるといった議論も有り、なんとしても格差を是正しなければいけないという機運は高まらなかった。その後、日本での分配の議論は所得分布全体の格差といううよりも、最低辺の人々がまっとうな生活を送ることができないという「貧困」の問題に重点を移していく。そして13年には日本で初めて、「貧困」という言葉を冠する法律(子どもの貧困対策の推進に関する法律)が成立した。

こうして、子どもの貧困は政策課題の一つとして生き残っていたものの、その他の人々の「貧困」に関する関心、ましてや「格差」に関する関心は次第に薄れていったといえよう。米国にて「ウォ−ル街を占拠せよ」といる運動が起こった際にも、日本にて同様の運動は起こっていない。

そんななかでピケティ氏の著書は、消え入りそうな日本の格差論争を再び燃え上がらせる油の役割を果たしている。特に日本にとって新しい論点は2点ある。lつ目は、彼が所得分布の上で、とりわけ資産における格差を指摘した点である。すなわち、上位1%などの富裕層と中間層との格差を問題としたことである。2つ目は、資本主義に任せておけば格差が拡大し続けると主張したことである。

1つ目の論点は、現在の日本において、社会保障や税制度を通して、より平等な社会を築きあげようとする際には、順風にも、逆風にもなりかねない要素を含んでいる。

そもそも、日本の富裕層への所得の偏りは、先進諸国の中では小さいほうである。ピケティ氏自身のデータによると、日本のトップ0.1%の所得シェアは、確かにに00年代以降は上昇傾向にあるものの、他国に比べると戦後ほぼ横ばいといってよいほどその上昇の度合いは小さい。

多く論者が指摘するように、日本の所得格差の拡大は、富裕層の拡大いうとよりも、貧困層拡大によるところが大きい。所得が中央値の半分に満たない人の割合である相対的貧困率でみると、日本は1985年の12・0%から2012年の16・1%まで上昇した。子ども(17歳以下)の貧困率にいたっては、10・9%から16・3%への増加である。12年の貧困基準は、2人世帯で年間可処分所得173万円。ピケティ氏の注目する富裕層とはほど遠い世界である。

しかしながらピケティ氏も問題とする社会経済階層の固定化は、日本では「貧困の連鎖」という形で表れる。貧困に育つ子どもは、そうでない子どもに比べ、学力が低く、健康状腰が悪く、栄養が炭水化物に偏り、不登校になりやすく、いじめに遭いやすく自已肯定歳がひくいなど、貧困から派生する不利は多種多様であり、枚挙に暇がない。

その結果として、貧困層に育った子どもは成人後も貧困から脱却することができず、その子どもも貧困となる。母親の学歴が大卒の場合、子供が中卒となる割合は1%を切るが、母親の学歴が中卒である場合8.6%が中卒である。また、親が生活保護を受けている世帯に育つと、自分も成人後に生活保護を受ける割合が5〜7倍であるというデータもある。子供の貧困に対する政策は、後にその子が経済的に貢献し、税金や社会保険料を払う成人となるため、国からみても収益性が高いいことが海外の研究では明らかになっている。

しかし、問題は財源である。どんなに収益性が高い政策であっても、現在の財政状況では財源は期待できない。今、日本の所得格差是正のための一番のハードルは、そのための負担を誰が担うのか、合意することである。

ピケティ氏の議論は格差を再び政策議論のテーブルに乗せた点で喜ばしいものの、彼の議論が日本にてここまで熱狂的に受けとめられているという事実は、それが「富裕層VS.中間層」という対立構造を生みかねない点で怖い。日本の財政の悪化や社会保障費の今後の増大を考えると、16%の貧困層への給付を拡大するには、富裕層からだけの再分配では十分ではない。富裕層や資産保有者の負担は、もちろん増加すべきであるが、ごく一部の人の負担増だけで貧困層への投資を充実させ、将来の世代への社会保障給付を維持することは不可能である。貧困の連鎖を止め、かつ社会保障制度の機能を維持するためには、中間層の人々を含めた負担増が欠かせないからである。

しかしながら、日本国民の大多数は、自分を中間層ないし貧困層と感じているようだ。社会学者らの研究会による「社会階層と社会移動」全国調査(05年)において、自己評価による社会的階層(10段階)を20〜69歳の一般市民に聞いたところ、1番上の階層と答えたのは0.9%にすぎない。

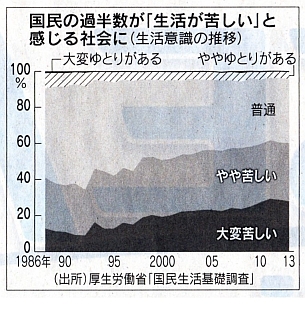

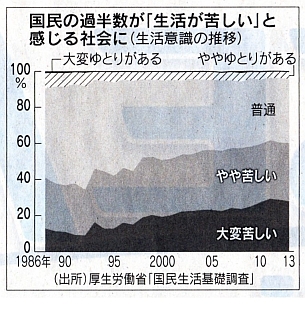

厚生労働省の13年の国民生活基礎調査では、生活の状況について「大変苦しい」から「大変ゆとりがある」の5段階で聞いており、全世帯の28%が「大変苦しい」、32%が「やや苦しい」と答えてる。「大変ゆとりがある」は0・5%にすぎない(図参照)。

1980年代後半の同調査では「普通」が50%を超えており、この20年余に日本は過半数が「普通」の生活をしていると感じている社会から、過半数が「苦しい」と感じる社会に変容してしまった。自分自身の生活をこのように感しじているからこそ、富裕層に負担を課せというピケティ氏の議論が神からの啓示のように聞こえるのであろう。

「自分以外の誰か」がしかるべき負担をしていないと主張するだけでは、公務員や生活保護の受給者へのねたみから発するパッシングや、どこかに埋蔵金が埋まっているといった希望的観測と変わらない。負担の押し付け合いは、結局のところ、再分配へとつながらない。

もし、日本が本当に格差の問題に取り組むのであるのならば、その政策のコストを社会全体で払っていかなければならない。そのために必要なのは、「ウォール街を占拠せよ」運働のスローガンであった「99%VS1%」という対立構造ではなく、16%の貧困層と将来世代を社会全体で支えていくという「社会連帯

(Solidarity)」である。

日本を含め、先進諸国には、もはや格差に真剣に取り組まないという選択肢はない。それが、ピケティ氏が主張するもうひとつの論点、「資本主義に任せておくと、格差はおのずと拡大する」という点である。

成長が格差を縮小させるという仮説は、誰の痛みも伴わずに格差を縮小せることができるので魅力的であるが、ピケティ氏の歴史的研究はこれ否定している。すなわち、格差を縮小させたければ明示的な格差縮小対策が必要なのである。ピケティ氏の議論に賛同するならば、我々は負担の覚悟をすべきである。