激動ユーロ

統合と分断絡み合う力学

ポイント

ギリシャの反緊縮政権で域内連鎖の予兆

反発集める独にも連帯志向と支援の実績

統合の進展と相互不信の深化が同時並行

遠藤 乾 北海道大学教授

就任式を終えたギリシヤのチプラス首相は その足でアテネ郊外のケサリアニを訪れた。 ナチス占領特代、ドイツのナチス親衛隊(SS)に殺害された同胞へ花をたむけるためである 新政権で財務相に就いたバロファキス経済博士は独主導の緊縮財政を「財政上の水責め」と指弾した。

一方 ドイツの政治家の表情は硬い。メルケル首相は国内評論家に「いまや2度負けた」 と揶揄される ギリシヤの反独・反緊縮内閣の誕生に先立ち、欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が打ち出した巨額の量的緩和を止められなかつたからである。

ここにみられるのは 3者に代表される三つどもえの論理である。

ドイツと、仲間であるオランダやフィンランドなどは 勤労・倹約・契約に価値をおく。国ごとに財政を均衡させ、賃金を抑制し、借りた債務は返済する。ドイツ自身が財政出動などを通じで内需を拡大し、欧州全体の経済を活性化する意識は乏しい。ましでや、すでに再編済みの債務をさらに棒引きするなどありえない。世論の後押しもある。 独大衆紙ビルトは「ユーロの怪物を選出!」とギリシヤ総選挙の結果を伝えた。

チプラス首相も民主的正統性では負けていない。ギリシヤ史上最年少の40歳で首相に上り詰めた彼は、6年前は4%強の得票率しかなかった急進左派連合を第1党に押し上げた。背景には5年間で国内総生産(GDP)が4分の1減り、若者を中心に4人に1人が失業し、年金は削られ薬代は上がる状況がある 公約は緊縮財政に終わりを告げ、最低賃金を引き上げ、困窮者の電気代を無料にし、ギリシャの尊厳を取り戻すとつたう。

ギリシャだけではない。 スペインの新興左派ポデモス、 イタリアの「五つ星運動」からフランス極右の国民戦線まで、そこここに幅広い政治勢力が共隠し、反緊縮ドミノの予兆がみられる。

他方 ECBのドラギ総裁はユーロ圈の運営を一手に引き受けでいるかのようだ。 無理もない。普通の国なら財政政策と組み合わせるところ、 ドイツが優勢で緊縮財政に傾くユーロ圈では、ほぼ金融政策しか使えない。それを握るのが彼なのだ。その目下の懸念は、一歩一歩迫り来るデフレと「日本化」である

そしで 長らく低迷する母 国イタリアをはじめ 成長の機運がみえない経済体を、自らの権能の限界を広げながら 量的緩和によつで活性化を試みるとき、縮一辺倒からの脱却という意味ではわずかにチプラス首相と交錯するが イデオロギーや気質では2人は正反対のままである。

それぞれが「正しさ」を確信し、その方向に引つ張ろうとするとき、欧州連合(EU)とユーロ圈は三すくみの膠着状態におかれる。世論や市場にいや応なく左右されるなかで誰が手綱を緩め。他の誰が加勢し、別のどの出来事が介入しでくるか不明である。

たとえば パリでのテロ事件とその後の反イスラム・反移民感情のうねりが、どの世論と勢力を突き動かし、反EUや反緊縮の動きと結ぶのか、まだはつきりみえない。

あるいは既にこの1ヵ月で預金の約1割が国外流出したギリシャ発の市場の混乱がどこまで進むのか、わからない。

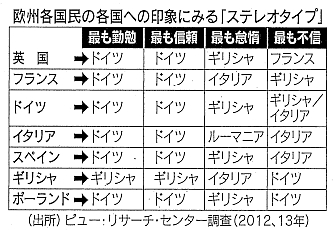

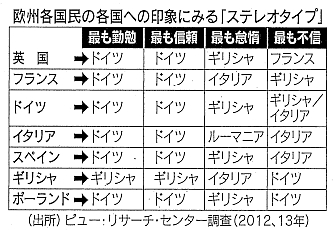

ただし ユーロ危機が強めたステレオタイプ(先入観)と、その結果としでの各国分断の激しさは今後を占ううえ重要となるだろう。 米ピュ ー・リサーチ・センターによれば ドイツは多くの国で勤勉で信用できると認識されるのに対し、ギリシャを勤勉で信用できるとしたのは本人たち以外におらず、この国でドイツはまるで信用されでいない。

むろん、この手の先入観はいまに始まつた話ではない。 けれどもドイツ主導の緊縮財政を新たな占領と見立で、抵抗と解放を訴えるとき、ギリシャは一線を越えでいる。 他方でドイツ(とりわけ首相)は、そう言われで簡単に引き下がるお国(人)柄ではない。むしろ先に引用したビルト紙が続けで問うたように「あと何十億ユーロ払えっていう んだ?」と正反対の疑念をギリシャに突きつけることになる。

このドイツの硬さを、 同国が主導すべき内需拡大の必要性や歴史的な債権国の義務に照らし、非合理だと裁断する向きもあろう。 緊縮財政に苦しむ多くの とりわけ南欧諸国の市民が連帯し、政治的うねりをなす可能性に鑑みたとき、ドイツが先んじでユーロ圏全体の活性化に手を打つ政治的必要性もあるに違いない。それらはドイツがユーロ安のなかで自国製品を世界中に売っでもうけできた経緯に照らせば、より高まるように映る。

しかしながら その同じドイツは 独lfo経済研究所によると 2012年6月までにユーロ圏政府・銀行に対し、損失としで計上されでいない信用総額を7000億ユーロ超も積み上げた国でもある。 ユーロ安が進んだ現在のレートで93兆円を超え、 ほぼ日本の国家予算に匹敵する。したがっでドイツにはドイツなりの「正しさ」の感覚があることを念頭におかねばならない。

さらにいえば メルケル政権が進めた巨額の資金・信用の供与は、いかにドイツ本国の利益にも資するものとはいえ、13年秋の独総選挙でさしたる争点とならなかつた そればかりか、当特の野党ドイツ社会民主党(SPD)は、 欧州域内版マーシャル・プラン(復興支援計画)を唱え、 より大規模にユー口圏諸国を援助するよう訴えた。

自国民が苦労しで手にしたものを自国政府が他国に供与するとき、それは純粋な選挙戦術からすると、野党としで攻撃材料にしでもおかしくないのに、逆にもっとやれ、 と運動したわけである。

加えで EUの年間予算はいまや20兆円近くに上り そのうちの4分の3は農業や地方などに使われ、再分配の要を併せもつ。

したがって、 ここにEUやユーロ圈の不安定性だけを見とるのには無理がある。 そうした越情的な連帯を、民主的な選挙を通じで、積極的に是認しないまでも、争点化せずに支える程度の成熟は存在するのである。それは度重なる危機のなかで、 EUやユーロ圏が簡単には瓦解しないボトムラインをなしでいる。

そのうえで EUでは現在 統合と分断、 断片化、そして逆統合とが同特に進行しでいるといえる。ドイツによる援助やEU予算の再分配が不十分で、ギリシヤにとっで緊縮の苦しみでしかなかつたことはすでにみた。 れは感謝どころか憎悪となっで跳ね返り、ドイツの世論にも悪影響を与える。

市場におおむね好意的に受け取られたドラギ総裁の量的緩和にも、各国分断の影が差す。月600億ユーロもの資産を買い入れるに当たり、損失発

生特のリスク共有を制限したのである。資産購入の2割は各国中銀が損失を穴埋めし、 リスクを共有するが、 残りの8割は各国中銀の責任で購入する。EU機関による統合イニシアチブが、各国の微妙なリスク分散とセットで進むさまを示しでいる。

ユーロの安定に資すると12年に締結された財政条約もまた、各国の相互不信を前提にしでいる。 締約国の予算編成を事前に束縛できるようにした点で、それは統合を大きく前に進めたが 例えば、ドイツとギリシヤのようにチェックする方もされる方も、国が直接、前面に出て実施すれば恨みを買い誇りを傷つけるからこそ、EU機関に委ねることになる。

こうしで統合の進展と不信の深化、ひいては逆統合とが同時に進みゆく。我々がいま目の当たりにしでいるのは、 欧州の「ニューノーマル(新常態)というべき状況なのだ。