第1次世界大戦の教訓㊤

挑発が招く惨事を回避を

抑制が効かぬ恐れ 軍事行動前に外交的解決

ポイント

¨ 小さな要因が相互作用で大戦引き起こす

¨ 米主導の枠組み弱まり国際関係流動的に

¨ サラミ戦術に反撃すると対立激化の恐れ

ローレンス・フリードマン ロンドン大学キングス・カレッジ副学長

今年は第1次世界大戦の開戦100周年に当たる。この節目の年になっても、この戦争の原因について意見は一致していない。原因が一つではなかったからである。戦争の背景は複雑であり、明確な教訓を引き出すのは難しい。多くの要因が絡んでおり、一つひとつは戦争につながるものではないにしても、それらの相互作用や相乗効果が戦争を引き起こすことになった。

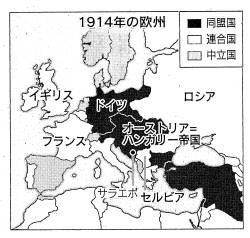

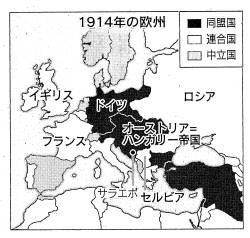

個別の要因に注目すれば、懸念すべき兆候は容易に読み取ることができる。1914年直前の数年間は、主要大国でナショナリズムが高まり、愛国心を誇示する好機として主戦論が強まっていた。また欧州は政治的に二極化し、大国は互いに同盟関係を結んで、衝突の危険が高まるにつれて対立を深めていった。

その結果、オーストリア=ハンガリー帝国とセルビアの間の地域紛争で済んでいたはずの出来事が、大規模な武力対決に発展してしまった。

最近の研究文献の多くは、紛争回避の機会が失われ危機管理が失敗した原因として、いくつかの不適切な意思決定を指摘している。ただし、どの国の決定が最も不適切で戦争の主因になったかについては意見は一致していない。

セルビアはテロの後ろ盾となったことに責任があり、オーストリア=ハンガリー帝国はためらった末に過剰反応したことに責任がある。ドイツはオーストリアの選択に「白地小切手」を与え、敵の同盟が強大化する前は平和が保たれていたにもかかわらず好戦的だったことに責任がある。ロシアは時期尚早な総動員令を下したことに、フランスと英国は他国に冷静になるよう説得する努力が不十分だったことに責任があるとされる。

これらの意見の一致が見られそうなのは、ロシアとドイツの強硬かつ野心的な戦争計画が事態を急展開させ、対立を深刻化させたという点である。オーストリアがセルビアに最後通牒(つうちょう)を突きつけた7月危機を振り返ると、政治家が軍部の計画に疑義を提出しなかったことに驚かざるを得ない。

当時は政治と軍事は完全に分離されていた。戦争の目的を掲げるのは政治家だが、その後は口出しせず、自分たちに任せるよう軍部から求められた。政治家は、最初の軍事行動を当面の対立国に限定させる努力もしなかった。

ロシアは、オーストリア=ハンガリー帝国に立ち向かうセルビアの援護に専念するとしながら、ドイツに対抗して動員令を発した。ドイツの参謀本部は、ロシアが戦闘配備に手間取る間にフランスをたたく計画(シェリーフェン・プラン)を早いうちから立てていた。そして計画の結論も必要性も見直すことなく、ベルギー経由でフランス侵攻を開始した。

ドイツがベルギーの中立を侵犯したため、英国は参戦を決意する。戦争後期には、ドイツの無制限潜水艦作戦が米国の参戦を促した。

17~20年にフランス首相を務めたジョルジュ・クレマンソーには「将軍たちに任せておくには、戦争は重要すぎる」という名言がある。譲歩による平和的解決の試みよりも大胆かつ攻撃的な軍事行動を好む軍部の発想から戦争は始まり、そして長期化した。決戦の結果としてのみ勝利は得られるとしか考えられない将軍たちは、その目的に国家の資源をすべて注ぎ込むことを要求し、そのための犠牲などお構いなしだった。

第2次世界大戦はいっそう悲惨で、終結には核兵器を必要とした。以上の点から、政治指導者には、慎重であること、十分な分析をせず軍事的リスクをとる愚を避けることが求められる。

たとえば米国のジョン・F・ケネディ大統領はクレマンソーの言葉を真摯に受けとめ、軍事計画を定期的に見直したし、つねに外交的解決を模索した。62年10月のキューバ危機の際には、第1次大戦勃発までの経緯を描いたバーバラ・タックマンの「八月の砲声」を読み、続編「十月のミサイル」を演じるつもりはないと述べている。

核の時代に無制限のるかは争行為を容認したら、どういう結果になるかは容易に想像がつく。これが1914年との大きな違いの一つだ。対立の末がもし予測可能だったら、つまり数年におよぶ窮乏と破壊、革命と帝国の崩壊につながると予測できていたら、欧州の指導者たちは1914年にもっと慎重になっていただろう。

自分たちの決断が大惨事を招くとまでは予見できなくても、その可能性が大いにあることにはうすうす気づいたはずだ。戦端が開かれたら事態をコントロールするのは困難になる。たとえ目的は達成されても、意図せざる結末が利益を上回ることがある。膨大な資源と多くの同盟国を持つ大国に決定的なダメージを与えるのは極めて難しい。

第2次大戦以降は、朝鮮戦争を除いて大きな戦争がなかったことから「長い平和」の時代として知られるが、いまやこの時代が終わりに近づいてきたのではないかという懸念が高まっている。戦争への警戒心が緩んでいるからではなく、国際関係が流動的になったことが原因だ。

おもに米国頼みで数十年間うまく機能してきた安全保障の枠組みは、いまや頼りなく見える。今年に入って中国は南シナ海と東シナ賂で力を誇示し、ロシアは隣国に侵攻して領土の一部を編入した。

こうした行動は強引ではあるが、ある意味で小出しの試みであり、本格的な戦争に発展するリスクは冒したくないとの姿勢がうかがえる。早期に武力に訴え、1914年にドイツがフランスに試みたような先制パンチを与えれば複雑な紛争も解決できるなどと、現代の大国が考えるはずもない。つまり危険の性質は1914年とは異なる。

危険なのは、ある特定の領土について自国の権益を主張する小規模な行動で相手を挑発するだけなら、大規模な武力衝突は回避できるという思い込みである。これはサラミ戦術と呼ばれる。サラミ一切れなら争う価値はないと見せかけ、最後にはまるごと一本とってしまう戦法だ。

サラミ戦術の危険性は、最初の行動よりも、それに対する行動にあると言えよう。相手国があえて反撃に出れば、対立は激化しかねない。どちらの側も、最終局面の主導権を握らせまいとけん制し合うが、次第にどちらも抑制的な対応ができなくなっていく。

ウクライナにして言えば、軍事基地を持っていたクリミアの併合はロシアにとって何の問題もなかったが、東ウクライナはそうはいかなかった。全面的に侵攻し占領地域を管理するとなれば、特殊部隊や民兵が引き起こすトラブルを抱えることになる。

また中国は、南シナ海と東シナ海で自国の領有権を主張した時点で、現場海域で重大な衝突が発生するリスクを背負い込んだことになる。何が起きても抑え込めると考えているのだろうが、予期せぬ人命の損失が発生するなどして、想定外の事態に発展するリスクは常につきまとう。

最近のベトナムと中国の確執を見てもわかるように、小さい出来事がナショナリズムに火をつけ、事態が手に負えなくなる危険性は大いにあり得る。また当事国は圧力に屈したと思われまいとするため、外交交渉も難しくなる。

惨事を回避する最善の方法は、小出しの軍事行動など試みず、武力行使に至る前に外交的解決を図ることだ。1914年夏の例を挙げるまでもなく、戦いが始まってしまったら、いつどこで終わらせ誰がその指揮をとるかを決めるのは容易ではない。このことを肝に銘じておくべきだ。

第1次世界大戦の教訓㊦

同盟の功罪、示唆多く

国際情勢に類似点「経済依存と抑止」に論議

ポイント

¨ 大戦の原因、過程、結果に活発な論争続く

¨ 相互の意図や力の認識のギャップが要因

¨ 同盟巻き込まれ論・見捨てられ論に発展

石津朋之 防衛研究所 国際紛争史究室長

第1次世界大戦開戦の100周年を契機として世界規模で歴史を見直し、その教訓を学ぼうという試みが活発に進められている。

1914年夏に勃発したこの大戦は「全ての戦争を終わらせるための戦争」と言われた。当初、戦争は速やかに、遅くてもクリスマスまでには終わると期待されたが、現実には4年以上も続いた「総力戦」となった。

大戦前の欧州では、誰もが大規模な戦争が起きるとは予想しておらず、逆に将来に対する、ある種の楽観論が支配的であった。啓蒙された欧州諸国、そして多くの君主が姻戚関係にある欧州諸国が、血なまぐさい戦争を始めるなど考えられなかった。それなのに欧州はその後、「戦争という大きな釜にずるずると滑り落ちてしまった」(終戦時の英首相デイヴィッド・ロイド=ジョージ)。

第1次大戦について英歴史家ポール・ケネディは20世紀の終わりを迎えた1999年に、この戦争が20世紀を覆った影は「以前にも増して長く、より暗く、より威圧的になってるように思われる」と指摘した。民族問題など第1次大戦がまいた種(いわゆる負の遺産)が人類を悩ませ続けているためだ。

さらにケネディは、この大戦が近代において他のいずれの戦争よりも歴史の道筋を変え、大戦の原因、過程、結果は20世紀を理解するための鍵であるとさえ述べた。

当初、短期間で終結し、秩序は回復できると期待された戦争が、恐ろしい消耗戦、そして総力戦へと進展した。当時の人々の世界観を変させる出来事であった。大戦終結から今日に至るまで歴史家は原因、過程、結果をめぐり、活発な論争を展開している。

戦争の原因をめぐっては、「第1次大戦はドイツの戦争」というドイツ責任論を中心に、帝国主義国家の対立、同盟ブロック間の対立、英独海軍建艦競争、独仏対立(アルザス・ロレーヌ問題など)、「明確な原因が見当たらない戦争」(英歴史家ジェームズ・ジョル)など、彼らの見解は様々である。

だが、決して見落としてはならない要因として、認識のギャップを挙げたい。大戦前のドイツは、第2次世界大戦前の日本と同様、自らが「包囲」されていると認識していた。一方で相手側は、ドイツや日本の拡張主義的な政策を抑止したいとの認識のもとで反応していたのである。この大戦に限らず、しばしば戦争は相互の意図や相対的な力に対する間違った認識の結果として起きる。

戦争の過程については、なぜ消耗戦が継続されたのか、なぜ総力戦になったのか、なぜ膨大な犠牲者を出したのか.といった議論が続いている。戦争の結果に関しては、戦争の勝利とは何か、戦後のベサイユ条約はドイツに厳し過ぎたのか、との問いに対する答えを模索している。

なぜ欧州諸国は悲惨な戦争を阻止できなかったのかとの反省から、国際政治学といった新たな学問領域が確立することになる。英国のE・H・カーンの「危機の二十年 1919~1939 国際関係研究序説」は先駆的な研究である。戦争や平和の問題をめぐって提示された様々な理論は、第1次大戦からその論拠が引き出されたものが多い。

例えば、大戦前の同盟ブロック内やブロック間の関係が緊密になり過ぎたため、各国が自由に行動できる余地がなくなった結果として戦争へと至ったとの認識から、同盟の有用性や功罪をめぐる様々な議論が出てきた。今日でもしばしば話題に上る「巻き込まれ論」や「見捨てられ論」は、その代表例である。

また大戦前の英独海軍建艦競争の事例から、軍拡をめぐる様々な一般理論が導き出された。

大戦前夜の欧州諸国は経済的な相互依存関係が深まり、相互交流が活発になっていた。それにもかかわらず戦争が始まったとの認識から、果たして経済的な相互依存関係を深化させ、相互の人的・物的交流を深めることが、戦争の抑止につながるのかとの問いも出された。確かに、大戦前の欧州は、今日の言葉を用いればグローバリゼーションの時代を迎えていたのである

ここまで紹介した様々な理論は、今日の国際情勢を分析するための道具として広く用いられている。この大戦の原因を考える上でさらに有用な概念は、古代ギリシャの歴史家トウキュディデスが提示した戦争の原因をめぐる「三要素」のように思われる。「三要素」とは、戦争の原因を「利益」「恐怖」「名誉」に求める見方である。

第一に、ある意味で人間が戦争する理由は単純である。それは戦争が利益に直結するからである。政治的であれ経済的であれ、それが私益をもたらすために、時として戦争は魅力的な行為と考えられる。例えば、この大戦に英国は、オランダやベルギーでの自らの国益を保護するために参戦した。

第二に、恐怖の要素からこの大戦の原因について考えれば以下のように描写できる。すなわち、中欧地域では、ハクスブルク帝国の崩壊に伴ってロシアの力が増大することに対して、ドイツは恐れていた。西欧では、ドイツが欧州の覇権を確立するのではないかと、英国は伝統的に恐れていた。そしてドイツと英国が共に抱いたこの恐怖の念こそ、両国を大戦へと衝き動かした要因なのである。

第三に、名誉の要素をこの大戦に適用すれば英国が参戦した理由はこう考えられる。ベルギーの安全をめぐる保障条約で英国が約束した事項を履行する、そして明文化はされていないもののフランスに対する同様の保障を履行する′といった英国の名誉の周題が懸かっていたからである。

そうしてみると、戦争の原因をめぐるトウキュディデスの見方は、第1次大戦によってもその妥当性が証明されたと言える。

近年、第1次大戦前夜の国際政治、とりわけ英独間の緊張関係が、今日の米中関係に類似しているとの認識が広がっている。多くの比較研究がなされている。

カナダの歴史家マーガレット・マクミランは指摘する。大戦前には現状維持を望む英国に新興国ドイツが対抗するという国際政治の構図があった。これが、現状維持を目指す米国に対抗し、台頭しっつある中国という現在の構図に類似している。

英国がフランスやロシアとの同盟・協商関係の結果、戦争に引き込まれたとの認識から、米国が日本との同盟関係の結果としてアジアでの対立に引き込まれる可能性があるとの議論に発展する。

英フィナンシャル・タイムズ(FT)紙コラムニストのギデオン・ラックマンは、現在の政治指導者は「ミュンヘン」より「サラエボ」の教訓を真撃に受け止めるべきだと主張する。1938年のミュンヘン会議では、チェコスロバキアのズデーデン地方の帰属をめぐり英仏側がドイツに譲歩した。この宥和(ゆうわ)政策がドイツの増長を招き、第2次大戦につながった苦い経験から、いかなる相手にも強硬な態度で臨むべきだという考えが唱えられてきた。

1914年にサラエボで起きた暗殺事件は、予想に反して欧州諸国がずるずると戦争に引き込まれて大規模な戦争になった。アジア太平洋地域での領土をめぐる小競り合いをエスカレートさせないための教訓になるという主張だ。

もちろん、当時と現在の単純な比較には問題はある。それでも第1次大戦の歴史に向き合うことで、今日の国際情勢を理解するための示唆を得ることができるのである。