�@

�@

�@

�@

��c������l�́A�@�c���@�吹�l�̌�t�����A�g���R�v�����̉@��Ƃ��āA�吹�l�̂����Ƃ��p���ꂽ���Ƃ������ł���B

�R��ɁA��ʂ̓��@�剺�ɉ����ẮA���̎�����c�Ȃ��ē�����l�����A�����������Ȃ��Đg���R�̓��Ə̂��Ĝ��R�Ƃ��Ă���B

�r�������͓�����l�̖�n�ł���Ȃ���A������l�̐g���ݏZ���狕�U�Ƃ��Đ��ɔ��\���A�g�����@�@�Ɉ��t���Ēp���Ȃ��҂܂ŏo�Ă��邵�܂ł���B

�����鎞�ɓ����̗��j�̐������f�����Đ��Ɏ����A�Ȃ��ē�����l���@�c�吹�l�̕��@�𐳂������A�����Ă��̕��@���L�闬�z����ׂ߂ɁA�@���Ɍ��S����ꂽ���A�����ׂ̈߂ɐ��ɐg�����̂Ăĕx�m�ֈڂ��A������{����d�����̒n�ƚ��߂�ꂽ�̂ł���A�Ɖ]�����Ƃ�m�炵�߂邽�߂ɁA���̓�����l�g�����R�j��������̂ł���B

�g�����R�j�͐�N�A�T�X��������l���䒘�q�Ȃ���Ă��邪�A���̖{�͔��Ɋw���I�ň�ʌ����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�l�X�ɂ͈��Ղɗ����o����l�ł������A�����������ɉ����Ă͊��ɐ�łɂȂ��ċ���B

�˂��č���A�@�c���@�吹�l�̑�680�䉓�����L�O���āA�x�m�w�тɉ����āA������������l�̗������Ղ��l�ɂƁA�Ăѐg�����R�j�s���邱�Ƃɂ��A���ꑊ���̎Q�l�����W�߁A�x�m�w�ь���������������ďo�ł����̂ł���B

�u���𐳂Ƃ��A�ׂ��ׂƂ���v�̂͑吹�l�̋����������ł���B���₵�����吹�l�剺�Ɩ��̂���̂́A�]���̍s������������āA�j�����̐��ӂ�\�킵�āA������l�̐��`�ɋA��A�Ȃ��đ吹�l�̕��@���ɋP�₩���ׂ��ł���B

�Ⴕ�{�����A���̐S�|���̐l�X�̑P�S�����ꏕ�ƂȂ�A���ׂ̈ߍK���Ɖ]���ׂ��ł���B

���a�R�U�N�P�P���Q�O��

�@�c���@�吹�l��680�䉓������

�U�U���@�@���@�@�B

�@

�@

�@

������l�g�����R�j�@�ځ@��

�@

��1�́@������l�̒n���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E1

��1���@�吹�l��ݐ����̎����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E2

��2���@�v�����ʓ��E�A�C�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E5

��2�́@������l�t���ւ̔�掂�j���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E13

��1���@��ӂ̑����ւ̔�掂�j���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E15

��2���@�揊�֔Ԑ��ւ̔�掂�j���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E21

�@

��1�́@������l�̐g�����R�Ə�Z�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E35

��2�́@�揊�֔Ԑ��̐���Ƃ��̐����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E46

��1���@�揊�֔Ԑ��̐����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E47

��2���@�揊�֔Ԑ��̐����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E67

��R�́@������l�Ɣg�؈���~�Ƃ̊W�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E93

��4�́@���������̓o�R�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E106

��5�́@�g�@���@���@�R�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E110

��1���@���R�̌����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E110

��2���@���R�̌����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E130

��3���@���R�̎����E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E132

��6�́@�g�����R�̈Ӌ`�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E149

�@

�@

�@

�@

�@�c���@�吹�l���r��̒n�ɖŕs�ł̑���������ꂽ��A�g���ɏZ���ꂽ������l���W�P�N���o�������Q�N�A�����̂ɑ吹�l�[�̗�n�A�g���̑������x�m�Ɉڂ�˂Ȃ�Ȃ������̂��A���̓�����l�g���䗣�R�̐^���͓ߕӂɑ����A���������ɔ@���Ȃ�Ӌ`��L����̂ł��낤���B��䢂Ɍ䗣�R�̗��j���ڂ݁A���̐^������������߂�ɓ������āA�悸���m�ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����͓����҂ł����������l�̌�n�ʂł���B����������l�͑吹�l����̌�t����������Ō�̑哱�t�Ƃ��Ĉ�哝���̒n�ʂɏA����A���吹�l�S����̐g���R�v�����ɉ@��ʓ��Ƃ��ē��R�V���ꂽ�̂ł���B���̎������͂�����F������Ȃ��ƁA�䗣�R�ɓ������Ă̓�����l�̌�s�����A���^�̈Ӌ`���������c�����鎖�͏o���Ȃ��B�g�����R�Ɖ]�����Ƃ͓�����l�̌�ӂ����̒��S�ƂȂ�̂ł���B�����ē�����l���ǂ̂悤�Ɍ�l���V���ꂽ���͑吹�l�̐g���֑����l�����@���ł��������ɂ���Č��܂�B�����吹�l�̌�ӂ͓�����l�̌�ӂ����肷��B���ꂪ�ؖڂƂȂ�̂ł���A������O���Ă͓��ꐳ���ȗ����͋��߂��ׂ����Ȃ��B�����đ吹�l�͂ǂ̗l�ɐg���ɏA���Ă��l���V����Ă������B������l�͔@���悤�ɂ��̑吹�l�̌�ӂ������Ă���ꂽ���B���̕ӂ̌�����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ����挈�̗v���ł���ƍl������B

�@

�Ⴊ��c���@��苗�������l�͐����̌��q�O�̒��ɉ����Đ^�ɋ��d���̗_�������ł���B�@�c�吹�l��ݐ����A��ɂ��̂����Ɏ����đӂ鎖�����䋋�d�\���グ�����́A������l�������đ��ɖ����Ɖ]���悤�B

���ÂQ�N�A�吹�l���w���������_�x���Ă̍ہA�x�B��{�̎������Ɉ�،o�{���̈ד�������A���̐܁A�͂��P�R�˂̗c�߂Ō��q�ɉ����A�ȍ~�O���T�N�̑吹�l��l�łɎ���܂Ŏ��ɂQ�T�N�̒����ɘj��A�e�̐g�ɐ������@�����̕G���ɍ݂��Č䋋�d���ɋ߂�ꂽ�B�吹�l���n�ߌ����T�N�A���@�̌�{���Ƃ��ĉ��𐂂ꋋ�������A�I��r�����Ŗ��A���q���v�̍O����V���ꂽ�R�O�N�Ԃ̓��A�������ł̏@�|�����A�Ɠ����ɝ��o����ꊙ�q���t�P�J�֖{�����ڂ��A�ܕ��t���̖@�ۂ����X�Ɩ炳�ꂽ�A���̋͂����n�̂T�P�N�������ẮA�S���Ў�������鎖�������g���A�܂̂������{���̌�U����q������̓��X�𑗂����̂ł���B

�����O�����N�A�吹�l���ɓ��ɓ��Ɍ�z���̎��́A�������ē������ɂ��A�]�ɂ����Ă͕��߂��������ꂽ�B��͖ƌ�A�吹�l�����t�P�J�ɍ݂����͂��̔鏑���Ƃ��đ傢�Ɋ������A���x�m���ʂ̖@��ɂ��B�R����@���Ƃ��Ă��̎w�����Ƃ�ꂽ�B�X�ɕ��i�W�N�X���̗��m����@����o�č��n�䗬�߂̍ۂɁA�������͑����̑m�������ꂽ�����̖w�ǂ͓n�C���鎖���o���Ȃ������B�R���Ⴊ������l�͖����r���Ă��������A�z���S�P�N�̊ԁA�M��ɐs�����ʘJ������z���ď퐏���d�̔C���������ꂽ�̂ł���B���̔M��Ȍ��d�͎����Ɩ{�Ԉꑰ���тɈ����[�������A�Ȃ��đ吹�l�̐��M�ɋA�������߂鉏�ƂȂ����B

�����P�P�N�t�A��͖Ƃ����Ċ��q�ւ��������ē���A�����ɑ吹�l�͑�O�̍��Ђ��Ȃ��ꂽ������Ȏ����͐����e�ꂸ�A�~�ނȂ��g���̐[�R�ɓ��艓���L�z�̗Y�}���v����Ɏ������B���̐g�����R�͕ɓ�����l�̌䍧�u�Ɉ˂�̂ł���B�����g���̒n���g�؈�����ٓ�����l�����S�̐M�m�ł������̂ł���B

���đ吹�l�̌䑐�������������A������l�͏o�łĕx�m���ʈ�т̋����ɐ�O���A�����̓��M��@�҂�����Ɏ��������A��X�l�\��@�A�M���̖@���N���A������l�͑吹�l�̌�w��������犸�R�Ɠ���ꂽ�B�A���O���Q�N�H�𒆐S�Ƃ���M���@��ɉ����ẮA��d��@���A�s�q�̐n���E�Q�ɂ��y�ԛ@�����Q�ɂ��������A������l�̎w�����A�ꎅ���ꂸ�����ȐM�𑱂���@�؍u�O�̏o����Ɏ������B䢂ɂ����Ă��吹�l�́A���X�䂪���@�̊�b���m������Ɛ[���䊴����A����䉻���̍ŋ����ł���{����d�̑��{���������V���ꂽ�̂ł���B�z�l�ɍ��̕x�m�M���̖@��͏d��ȈӋ`��L����B�����Ė������ɔq����ɁA���̖@�؏O�k�̌O�������A�Ζ@���Ɉ�g��e���ē�����ꂽ������l�̗Y�p�́A�吹�l�̊�ɔ@�����藊�ꂵ���f�������ł��낤�B����𗠕t���邩�̔@���A�吹�l�͍O���Q�N�P�O���P�V���ɔM���_�l�Y���Q�O�l���֍����ꂽ����m���āA�����A������l���n�ߓ��G�E���قɑ��u���l����Ԏ��v�i�S�W�P�S�T�T�j�ƈ��������䋳�������킳��Ă���A���́u���l�v�Ƃ̈����͑S���ٗ�̎��ł���A�L�������l�̈̌����̔����ꂽ���̂łȂ��ĉ��ł��낤���B

�@

�����������l�̍��Ղ�q����Ȃ�A��X�}���̓��ꂤ�������m�鏈�ł͂Ȃ��A�B���^���̌䋫�E�ɂ��点��ꂽ�̂ł���A�吹�l����łɍۂ��A�����t���V���ꂽ�䎖�́A�W���K�R�̋A���Ɖ]����ł��낤�B

�����O���T�N�X���A�吹�l�͐g���R�ɉ����ē�����l��Ō�̑哱�t�Ƃ���߂ɂȂ����̂ł���B���̌�t����́A���@����O�@�t�����A�����͑��t�����Ƃ��A�����̒n�ɖĐg�������Ƃ��Ă��B

���@����̍O�@�A���@��苗������ɔV���t�����A�{��O�ʂ̑哱�t����ׂ��Ȃ�A���卟�̖@�𗧂Ă���A�x�m�R�ɖ{�厛�̉��d�������������Ȃ�A����҂ׂ��̂݁A���̉��@�Ƃ����͐���Ȃ�A�Ȃ����䂪��퓙���̏�������Ȃ�B

�O��5�N���p9���@��

���@�@�@�䔻

�����̎�����@����

�i���T�R�R�X�j

�@

�Ȃ����̌�t���ɐ旧����{���̑��`���E�S�Z�Ӗ{瑂̑���E�{�����̐[�`���A�吹�l����̖@��������`��Ȃ��ꂽ�B

�z�����ē�����l�͖����Ƃ��ɑ吹�l��葍�Ă̕t���������A�哱�t�Ƃ��āA�@�ؖ{����d������ڎw���w���������鎖�ɐ������̂ł���B

�����ɂ����đ吹�l�͈�厖�����̏o�������̏������������A�X�P�N��ݏZ�̐g���R������A�헤���O⦂̓�����ꂽ�B�g�؈�a�̔n�Ɍׂ�A������l�n�ߖڎt���̌��q�A���g�؈�a�̌��B������\���グ�ē��コ�ꂽ���A�r�����B�r��̗��A�E�q���v�@���̊ڂɗ�������x�{�V���ꂽ�B�����Ă��̓@�����Ɍ���ł̗�n�Ɛ���Ɏ������̂ł���B

�P�O���ɓ���A�����ɎU�݂���剺�̏㑫�Ƃ��ĘZ�l�̖{��q���߁A�e�X�O�ʂɐ��i���L�闬�z�̑���B������l�䉺���V���ꂽ�B

�@

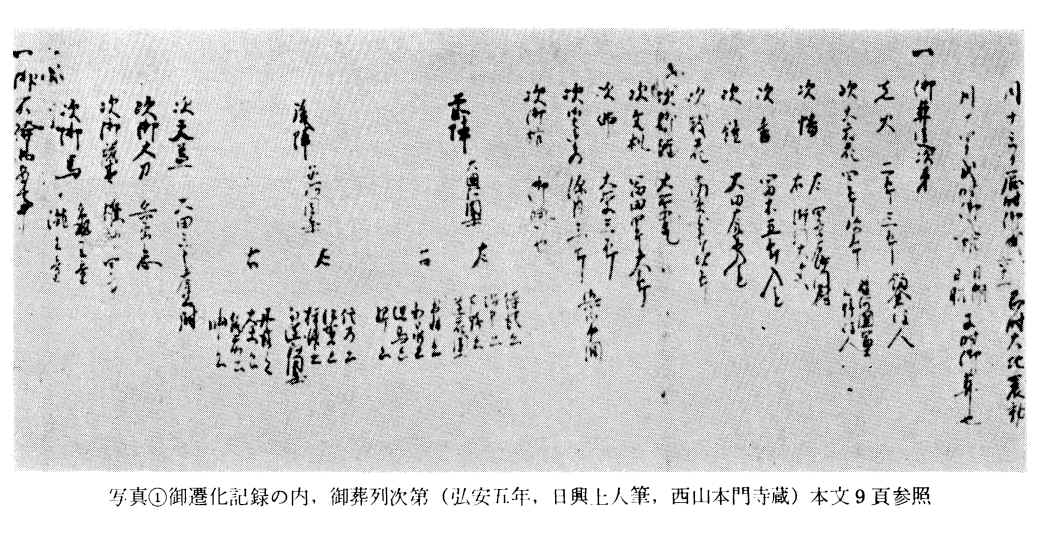

1�A�O��5�N���p9��18�����B�r��ɓ���@�n���q���v�@��

��10��8���{��q�Z�l���ߒu����@���̏�Z�l�ʁX�ɑт����]�X������M��

��

1�A��q�Z�l���@�@�@�@�s����

1�A�@�؈�苗��@�@�@�@����

1�A�ɗ^���@�@�@�@�@�@����

1�A���y���@�@�@�@�@�@����

1�A���@��苗��@�@�@�@����

1�A�卑��苗��@�@�@�@���N

1�A�و�苗��@�@�@�@�@����

�@

�E�Z�l�͖{��q��A�˂��Č���ׂ̈ɒ�ނ鏊�A���̔@���B

�O��5�N10��8��

�i���T�T�W�P�j

�@���̖{��q�Z�l�i����Ō�Z�V�m�ƒʏ̂����j�̐���A����13�����悢�����łɍۂ��X�ɓ�����l�ɑ��g���R�v�����̕ʓ��E����t���V���ꂽ�B�g���R�t�����A�����͕ʕt�����A�������̒n����r�㑊���ƌĂ��B

�ߑ��\�N�̐��@�A���@��苗������ɑ������A�g���R�v�����̕ʓ�������Ȃ�A�݉Əo�Ƌ��ɔw���y�͔�@�̏O������Ȃ�B

�O��5�N���p10��13��

���B�r��

���@�@�@���@

�i���T�R�S�O�j

���̌�t�����Ō�Ƃ��āA���@����̌�{�����@�吹�l�́A���ɔ�ł̖ł�������ꂽ�B

��14���Z�V�m�𒆐S�Ƃ��鑽���̒�q�h�߂̎�Ɉ˂��ďl�R�ƌ䑒�V������s�Ȃ�ꂽ�B

���̗l�q�͐��R�{�厛�Ɍ������������l�䎷�M�̋L�^�ɏڂ����B

�@

��13���C�̎���Ō�N�U�P�����ɑ�n�k����

��14����̎�������@���N�����A�q�̎��䑒��

�@

1�A�䑒������

�@

��@�@�@�@�@�@�@ ��Y�O�Y���q�̏Z�l

�����@�@�@�@�@ �l�Y���Y�x�͍��x�m���̏Z�l

�����@�@�@�@�@�@���@�l�����q���

�@ �E�@�q���v

�����@�@�@�@�@�@�@�@ �x�،ܘY����

�����@�@�@�@�@�@�@�@ ���c���q�����

���U�@�@�@�@�@�@�@�잊���Y���Y

����o�@�@�@�@�@�@�@��w��

�������@�@�@�@�@�@�@�x�c�l�Y���Y

�����@�@�@�@�@�@ �@�@��w�O�Y

����͂����́@�@�@�@�����O�Y�䏊�䒆��

���䊻�@�@�@�@�@�@�@��`��

�O�w�@�卑��苗�

�@�@��

���]��

������

�����

�@�؈�苗�

�@�@�E

�o�H��

�a���

�A�n��

���@��

��w�@�و�苗�

�@�@��

�M�T��

�ɉ��

�ےÌ�

���@��苗�

�@�@�E

�O�g�@��

��v��

�}�O��

��@��

���V�W�@�@�@�@�@�@�@���c�O�Y���q���

����品�@�@�@�@�@�@���q�u

���䕠���@�@�@�@�@�@�Œn�l�Y

����n�@�@�@�@�@�@�@�T����

�ꉤ��

�w�@�c��J���L�^�x���T�T�W�Q

�@

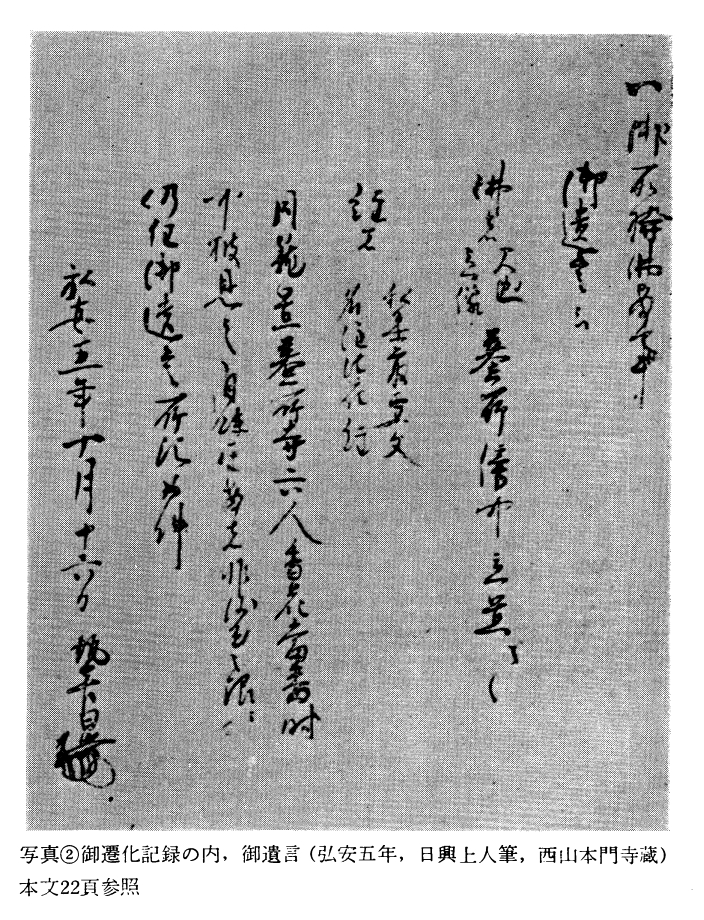

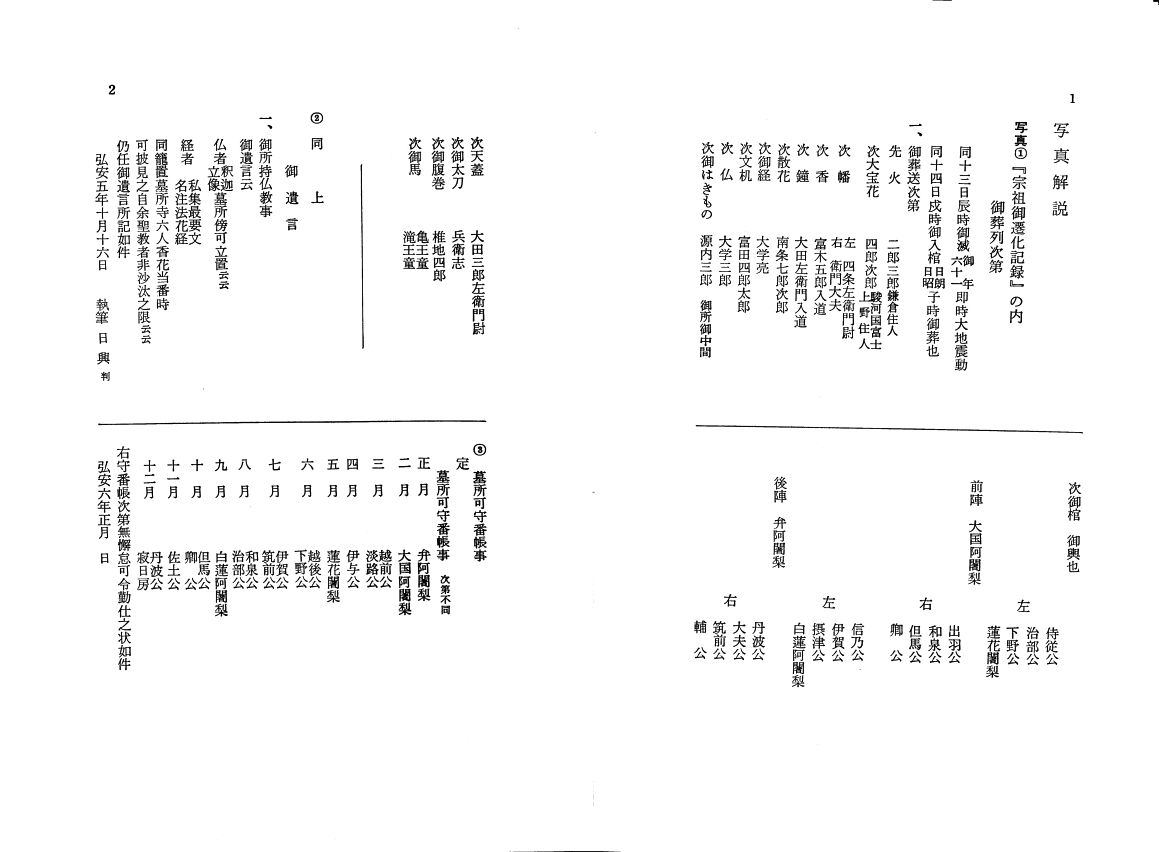

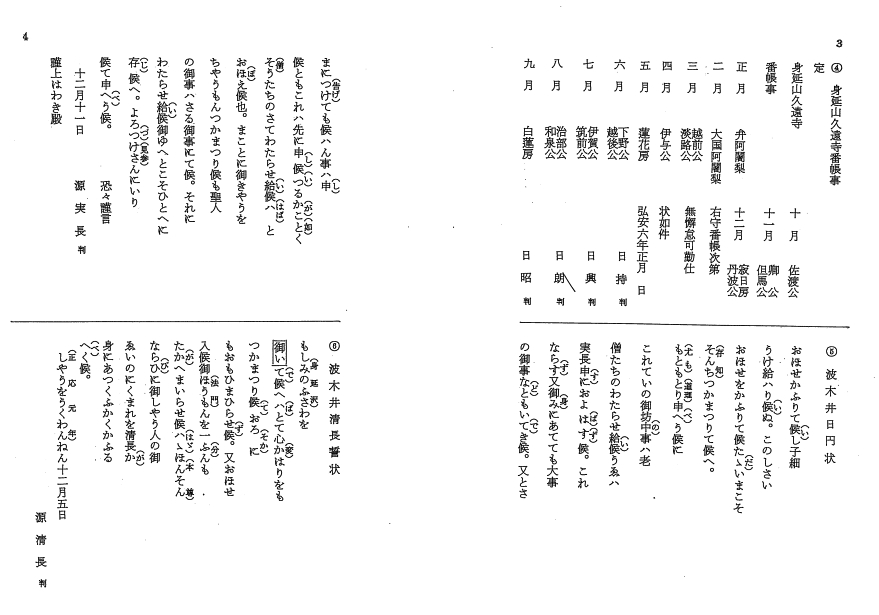

�ʐ^�@�Q�Ɓj

���̋L�^�͂P�O���P�U���r��ɉ����ċL���ꂽ���̂ŁA�X�Ɏߑ������A���@�،o�Ɋւ���䌭�����A�Ȃ�A���̌�ɗ��O���U�N�����A�g���ɂċL���ꂽ�u�揊��Ԓ����v�ꎆ�������Ă���B���̂�����������p�����킳��A���̗��l�P���̌p���ڂɂفA�V�m�B�̉ԉ��Ōp����Ă��邪�A���y�������ƈɗ^�������͑��s�ƂȂ��Ă���A�����͕s�Q�ł����������m���B���̑��ɂ��s�{�ӓ��r��ɎQ�W�o�����Ȃ������m���́A�������������Ǝv����B�����̒ʐM��ʂ̎���炷��Βv�����̖������ł������낤�B

���Č䒃�������Ȃ��ς݁A�����̈����Ɏ���Č�D���͐g���R�ɂ��҂�ɂȂ����B

���O���U�N�����ɂ͌䐳���싋�d�̗֔Ԑ����߁A������l��������L�^�ɗ��߂�ꂽ�B

������l�͈Ȍ㐳���Q�N�䗣�R�Ɏ��閘�A��R�̉@��Ƃ��ď�Z�V����A���������o�łĂ͍b�x�̒n�ɒ�g�O�����ꂽ�̂ł���B

���̎��͂�����j���ɓO���Ė����ł���A���������̏o���Ȃ������ł���B

�@

�@

�@

�×�����ɉ����ẮA���̌��R���������l��t���̎������܂��ĉ����A��X�ɓ�����l�ɑ��鈫��`�ɂ��Ă���B�j�����R�������J��ł������Ƃ����������ł͍ς܂���ʖ\�_�����`�ɉ��삵�Ă���B�Ⴕ�j���������ׂɐ���������������Ƃ����Ȃ�A�X�����Ⴊ���@���@�����̏��`�ɏ]�����ł���ɂ�������炸�A����C�ԂɑS�����������̏�i��M�̐悾���ō��グ�A����𐢊Ԃɗ��z�����Ă��鎖�͒f���ċ����Ȃ��B�肦�����̎j������X���J����Ă��錻���ɉ����Ă���P���A�����̌�T�`���P���ŕM�������Ď~�߂ʎ҂����₽�Ȃ��͉̂��Ƃ��������B���łɌႪ��t�����A�����̏��`���͑S���Ȃ��č����̖����ϐ��ł��鏊�Ȃ��A���j���������Ċ����Ȃ��܂łɔj�苎���Ă���ɂ�������炸�A�����ɖ����l�ȋ��ς�U���Ȃ��ē�����l���A�Ђ��ČႪ�@����Ă���p�͐��������S�����g�̐U�����ł���B

�����Ă��̕T�`�̈˂��Ĕ��鍪���͓ߕӂɑ����邩�Ƃ����ƁA��ɂ������ē�����l�ւ̌�t����ے肷��_�ɂ���B�吹�l��l�ł̐܁A�t�@�̑哱�t�A�v�����ʓ��Ƃ��ē�����l�Ɉ�𑊏��V���ꂽ������f���ɔF�߂悤�Ƃ��Ȃ��B��ӂ̕t����͋U���ł���Ƃ��A������l�͘Z�V�m����O�ʂɋL����Ă���A�����̎������N��t�̕�����ʂɂ��������A����Ō�̐g���R�v�����ɂ͐�C�̏Z�E��u�����Z�V�m�Ƒ��̎��ʂ�12�l�A������18�l��1�P���֔ԏZ�E�ƒ�߂�ꂽ�Ǝ咣����B�]���ē�����l���ŏ�����g���̉@��Ƃ��ď�Z���ꂽ�̂łȂ��A���̗֔Ԑ��������ɋ�����z���Ă���҂̏ꍇ�A�͂���P���ʂ̓��Ԃׂ̈�7��8���Ɠ��������Đg�������͔̂��ɗe�ՂȂ�ʎ��Ȃ̂ŁA���R�ɍł��߂��x�m�S�ݏZ�̓�����l�ɑ�Ԃ��˗�����l�Ȏ��ɐ����Ă����B�����ŁA�ǂ����֔Ԑ��Ƃ����̂͊m���Ɏ��s���鎖������̂ŁA�Z������l�͂�����Ƃ��߂������悩�낤�ƏO�c�ꌈ���A�n���g�؈�����̈ӎu�Ɉ˂��Ė��������������ɋv�����̑�j��Z�E�ƌ��肵���B���̎��Ƃ������l���吹�l�̌�⌾���|�ɂƂ��ė֔Ԑ��x���咣���������N���^�����Ȃ��̂Œ����Ɉ�����Đg�����������B�Ƒ���ł͑�̈ȏ�̗l�Ȏ咣���Ă���B�ނ����R���h�ɂ�肻�̋L�q���e�͎��Ԕ���̗L�l�ł��邪�Ƃ��������������͈̂�Ƃ��ĂȂ��B����ł͍ŋ߂悤�₭�w���a���x�ɂ��䗣�R�̌����Ƃ��Ĕg�؈������掖@��F�߂���Ȃ��Ȃ��Ă��邪�A�R����͂�v�����̌�p�����܂܂�Ă������Ƒ����ς炸�A�̈ӂɕT���������A�˂Ă���B

�����ŁA�O�ɂ��q�ׂ��悤�ɐ������`�̍���ƂȂ��Ă��������l�ւ̌�t���ے�_�𐄔j���Ȃđ吹�l��Ō�̓�����l�̌�n�ʂm�ɂ��Ă������B

�悸������l���܂̂�����吹�l����t���������������A������ӂ̑����ɏA���Đ��L���A�ߐ�������N����ϕ]��j�����B

�@

���ɑO���Ɍf�����l�ɁA�吹�l�͍O���T�N�X���Ɂw���@����O�@�t�����x���A�X�Ɍ���łɍۂ��w�g���R�t�����x�̏�����ӂ̑����������l��t���V���ꂽ�B�R�������ȗ���t���ɏA���ĂƂ����̖ϐ����Ȃ����̂����₽�Ȃ��B�����œ�����l�̐g�����R���q�ׂ�ɓ�����A�悸������l�����吹�l�̐��`��]���Ƃ���Ȃ��䑊���V���ꂽ����ł��邱�ƁA�𖾂炩�ɂ���K�v��A�����͂Ƃ�ɑ���ʕT���ςł�����ɐ�t���Ɉ˂��Ď����]�j���s������Ă��鎖�ł͂��邪�A�ȉ��������q�ׂ悤�B

�悸�吹�l�̌�Ղ����p���ׂ����͐����̖�풆������l�������đ��ɍl�����Ȃ������Ƃ��������̏�ɏA���Ăł��邪�A����͊��ɐ�X�L�����@���ł���B

���ɑ���ł͑吹�l�ɂٗB����l�����̎v�z���������Ƃ͎v���Ȃ��Ƌ^��Ă��邪�A����͑S���s���ȍl�����ł���B�w��㐹����Ӂx�ɂفu���̌o�͑��`�ɔ�Βm���v�i�S�W�R�X�W�j�Ƃ̌䕶�����邪�A����͖@�،o�͐M���Ȃ��ē���̂Ɏt�푊�̐M�S�����łȂ���Βm�鎖���o���Ȃ��Ƃ̕��͂ł���B�@�،o�͎ߑ��̉����̏ꍇ�ł��A�����̕���ɔ邳�ꂽ�v�������̖��@�@�o���̌�{�����V����O�������ɓ������Ă��A�S�ĐM����Ƃ����̂ł���B�B�قȂ�_�͎ߑ��͒E�v�̕��ł���W��A���ɍL���J����|�Ƃ��ꂽ���A�吹�l�̖��@�͉���ł��邩��A�c�ɒ������@���N�̉��������̏��F�Ƃ���̂��ؖڂł���B�]���đ吹�l�̒�q�h�߂̒��ɂ��A�e���������ɘj���ċ������������l������A�]�蒼�Ɍ䎜�����Ă��Ȃ��l������A�@��̐M��̏��̏�ɂ����R��[������B�̂ɂ��̍��ʂ�Y��A�吹�l�䉻���̖@�����������āA��̋@����S�ē����l�ɍl���Ă͑�ςȌ���Ƃ����ɂȂ�B�����œ����̐l�X�̐M���̏�Ԃ�傫�������čl����ƁA��͑吹�l�̌䎖���ߑ��̍O�߂����@���p���A���̖{���ł���@�،o���O�ʗV�������ł���Ɣq���ĐM�S�A�˂����l�X�A��͖@�،o�_�͕i�ɉ����ĕt�������������@�@�،o�̖@�̂̏�Ɏ�E��ق��A�吹�l���O�̖��@�͐������ߑ��E�V��E�`���̖����O�ߋ���Ȃ������v�������A�{�����Ɉʂ��鉺��̖��@�ł���A�]���Ă�����O�ߋ����吹�l�����O�p�͎ߑ��̖{���̒�q��s��F�ł��邪�A���̌���͋v����������p��g�@���ł���A���@��o���̌�{���ł��点����Ɣq������Ă������A���̓�ɕ�������B�����đO�҂͔O���E�T�E�^���E�����̌��@���ӂ��A�ߑ���㉻���̋���ł���@�،o�������O�߂�̂��A�ߑ��̒�q�Ƃ��Ă̑吹�l�̌䗧��ł���ƍl���Ă���̂ł��邪�A�ܘ_����͑吹�l�̌������Εӂ̗���ł���A�����͑S�ēV��̏����ɉ߂����A�吹�l�Ǝ��̖@��ł͂Ȃ��B�Ƃ��낪��ݐ����̐l�X�́A�m�����킸�w�Ǎ��̕ӑJ�����̉����Ă��Ȃ��������Ƃ͂����镶���A�j�����猩�Ė��炩�Ȏ��ł���B

�R���吹�l�̕��@�͎ߑ���㏊�O�̕��@�̗v���Ƃ�A������O�ʂ���̂Ƃ͑S���قȂ�A�����ߑ��̖@�،o�ꕔ������\���i�ƁA�吹�l���O�̖@�،o�Ƃ́A���͓����ł����Ă����͈̑̂قȂ�̂ł���B�����吹�l�o���̌�{���A����͎��ʕi���ꌰ�{�̐^�ӂł���v������̖��@�ł���A����@�K���̑�@�Ƃ��Č����V���ꂽ�O���@�̌�@��Ȃ̂ł���B�����Ă���͑S����M����̖@��ł���A�吹�l�ɒ��ڌ䉻����ւ�����q�͐����ł��������A���̖w�ǂ͐M�𗹒B����Ɏ���Ȃ������B����̂ɂ������̖{������̖@��@�̂�ߖ@�v�Z�A�L�闬�z�ׂ̈ɐM�S����A�t���@�̋��E�ɒB�����Ă���������l����Ō���^�V���ꂽ�̂ł���B�����ɑ吹�l��Ō�̒�q���̐U��������Ȃ�A�吹�l�̌�{�ӂ̖{�����Ȃ�ł��邩�����������A�ߑ�����������A�V�䍹��Ɩ�����ĊЏ��悵����A���̎������ߑ����@�E�V�䕧�@�̗]������߂Ă���ɉ߂��Ȃ������܂����ł͂Ȃ����B����ɔ䂵�đ吹�l�o���̌�{�ӂ����m����V����Ă���������l�́A�吹�l�������@�o���̌�{���ł���A���̏��O�̖@��͐������O�̎O���@�ł���Ɩ��炩�ɐg���Ȃ��Ď�����Ă���B���̌�����������l���t�@�̒���Ƃ��Ė{�������E�S�Z�ӑ������̖@�告�����h���A�@�̑����Ƃ��ē�ӂ̑�����������ꂽ�������Ȃ������Ɣq���Ȃ��ĂقȂ�Ȃ��B

���Ď��ɁA��ӂ̑��������̂ɏA���Ă̗l�X�Ȏד�E�ϐ��ɏA���ĕM��i�߂悤�B�悸���̓`���̌o�H���s���ł���A��Â̌ËL�^�ɂ������Ȃ����Ƃ͕s�R�ł���Ƃ̑�����邪�A����͑S���t����̓����Ɠ����̎���ɑa���̂ɋN����ό��Ɖ]����B�吹�l��������l�ւ̕t�����͌䎩�g�̂��̂ł���A���̎҂��������]�n�̂Ȃ������ł���B�]���Ă������ɍL�����\����K�v���Ȃ����A�������̖剺��ʎ��m�̎����ł��邩��A��X�V���M�ɂ���K�v���Ȃ������킯�ł���B���Ă݂�Ή��̋L�^�������Ă��Ȃ����Ƃ͂ނ��듖�R�ł�������s�v�c�͂Ȃ��Ɖ]���悤�B�������ɘ_���傤�Ƃ��������l�̐g�����R���x�m���n�Ɏ��邻�̊Ԃ̉��V�ƌ䎖�ւ́A�����܂ł��吹�l�̐��`�𗧂Čp���Q�点��Ƃ̌䐸�_�ɏI�n����Ă���B

���̌�U�����̂����ɓ�ӂ̑����̑��݂��閾�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł���B

�Ō�ɂ��̓�ӂ̑������������Ă��܂����o�܂ɏA�����炩�ɂ��Ă������B�҂ɓ�ӂ̑����͌��ݕs���ƂȂ��Ă���B�R�����{���������Ȃ�����Ƃ����Ă��ꂪ�U���ł���Ƃ��A�^�킵���Ƃ���邱�Ƃ��s���ł���͉̂]���܂ł��Ȃ��B�����������������̖�������A�����������̎�����炩�ƂȂ��Ă���ȏ�A��_���^���]�n�������Ȃ��B

��ӂ̑����́A�ܘ_������l�Ɏ�����ꂽ���̂ł��邩��A�䎩�g����ɏ����V����Ă����B�]���Đg�����x�m�ցA�X�ɏd�{�{�厛�ւƈڂ�ꂽ��͓����ɏ�������Ă����̂ł���B

�Ƃ��낪������l����Ō����������t���y���ɂ��A����͏d�{���o�Ő��R�ֈڂ����B

�@�����Ő��R�̌�Z�ҒB�́A�d�{�{�厛�̏d��Ƃ��Ď�삳��Ă����ӂ̑������́A�䂪��Ƃɂ��������̌���������ƍl���A�\���̓��t�������̗L�͂Ȋ����ł��镐�c�����ɓ��������A���͂Ɉ˂��ďd�{�{�厛�̓�ӂ̑����E��{�����̏d������������B�V���X�N�R���P�V���̂��Ƃł���B�R�����̌�D�c�M���̍U���Ɉ˂��ĕ��c�Ƃ͖ŖS���A�ق̎������ɔ[�߂Ă����������̏d�������֎U�����āA���Ɏ�������̍s�����m��Ȃ��̂ł���B���̎j�����ؖ����镶���͏d�{�{�厛�E���R�{�厛�E�����͏���v�����E�ۓc���{�����Ɍ������Ă���m���Ȏ��ł���B

�R����畐�c���ɒD����Q�U�N�O�̍O���Q�N�V���T���ɁA�v�R���C���d�{�ɂē�ӂ̑������{��q���ėՎʂ��Ă���A�����n�������ɂ��A�������̎��̏d�{�{�厛�ю�����̎ʖ{���������Ă���A���C�ʖ{�ƑS���ł���B�X�ɌÂ��͐��Ō�X�X�N�ɖ��@������t���w�ܐl���j�������x�ɓ�����l�̌�t�����L���A���������i���œ�L�N���j���w�S�\�ӏ��x�E�w���ڊˏW���x���ɓ�ӂ̑������L�^���Ă���B�ނ������̈��p���Ă���͔̂N�I�̓���Ⴂ��A�t�L�̌�蓙�����邪�A��ɐ��{��q�����Ȃ��l�ł���A���ʂɂ�������̂ł��낤���瑽���̍��ق�����̂ɕs�v�c�͂Ȃ��B

�ȏ��X�Ȗʂ��������l�ւ̌�t����ɏA���ďq�ׂ����A�z�l�ɓ����̏ォ����A�����̏ォ����A�X�ɍł��厖�Ȍ��̏ォ��݂āA�|���^�����䎖�ł͂Ȃ��A���@�剺�Ɩ����ȏ㕚���ĐM�����ׂ��Ȃ̂ł���B

�@

���ɕ揊�֔Ԑ��x�ɏA���čl�@�������Ă݂悤�B�悸�ŏ��ɖ��Ăɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�ʂ��Ƃ́A�揊�֔Ԑ��Ƃ́A�ǂ�Ŏ��̔@���A�����܂ł����_��싋�d�̗֔Ԃł���A�����Đg���R�v������R�̗֔ԁA�����v�����ʓ��E�̗֔Ԑ��ł͂Ȃ��Ƃ������ł���B�v�����ʓ��E�́A��ӂ̑������炢���Ċ��ɓ�����l�Ǝ��肵�Ă���̂ł���A�s���̎����Ȃ̂ł���B��̈�R�̏Z�E���ꌎ���łP�W������̐l���V��ɓ�����ȂǂƂ��������Ȑ��x������킯�͂Ȃ��B���̓_��O�Ȃ��Ă悭�S������ł���B

���đ吹���Ōセ�̕揊�̎��Ɋւ��ẮA�Z�V�����S�ƂȂ�A�X�ɍ���P�Q�l���������P�W�l���A�ꌎ���œ����鐧�x����߂�ꂽ�B�O���U�N�����A�����吹�l��S�ӓ����̑O��̎��ł���B����͋��炭��⌾�Ɋ�Â��Ď�茈�߂�ꂽ���̂Ɛ��肳���B����͌䑒������̂P�U���ɁA������l�����M���ꂽ�w��J���L�^�x�ɁA

1�A�䏊�������̎�

��⌾�ɉ]��

���́i�߉ޗ����j�揊�̖T�ɗ��Ēu�����]�]

�o�́i���W�ŗv�����@�،o�Ɩ��Â��j�������ɂ��ĕ揊�̎��ɒu���A�Z�l���ؓ��Ԃ̎��V���〈�����A

���]�̐����͍����̌���ɔ�

�����Č�⌾�ɔC���L���鏊�A���̔@��

�i���T�T�W�S�@�ʐ^�A�Q�Ɓj

�Ƃ���B䢂Ɍ�⌾�Ƃ��āu6�l���ؓ��Ԃ̎��v�ƋL����Ă���_����A�揊���͓��Ԑ��ňׂ������́A���Ɍ�ݐ����Ɏ��肵�Ă����Ɛ��l����ɏ[���ł���B

���Ă��̕揊�֔Ԃ͂ǂ̂悤�ɒ�߂�ꂽ���Ɖ]���ƁA�������w��J���L�^�x�̍Ō���A��5���ɋL�^����Ă��邪�A����Ɉ˂�ƁA

��@�揊��Ԓ����@����s��

���@���@�@�@�و�苗�

2�@���@�@�@�卑��苗�

3�@���@�@�@�z�O��

�@ �W�H��

4�@���@�@�@�ɗ^��

5�@���@�@�@�@��苗�

6�@���@�@�@ �z���

�����

7�@���@�@�@ �ɉ��

�}�O��

8�@���@�@�@ �a���

������

9�@���@�@�@ ���@��苗�

10�@���@�@�@�A�n��

����

11�@���@�@�@ ���y��

12�@���@�@�@ �O�g��

�@����[

�E�Ԓ��̎��������Ӗ����ΔC�����މ��̏�A���̔@��

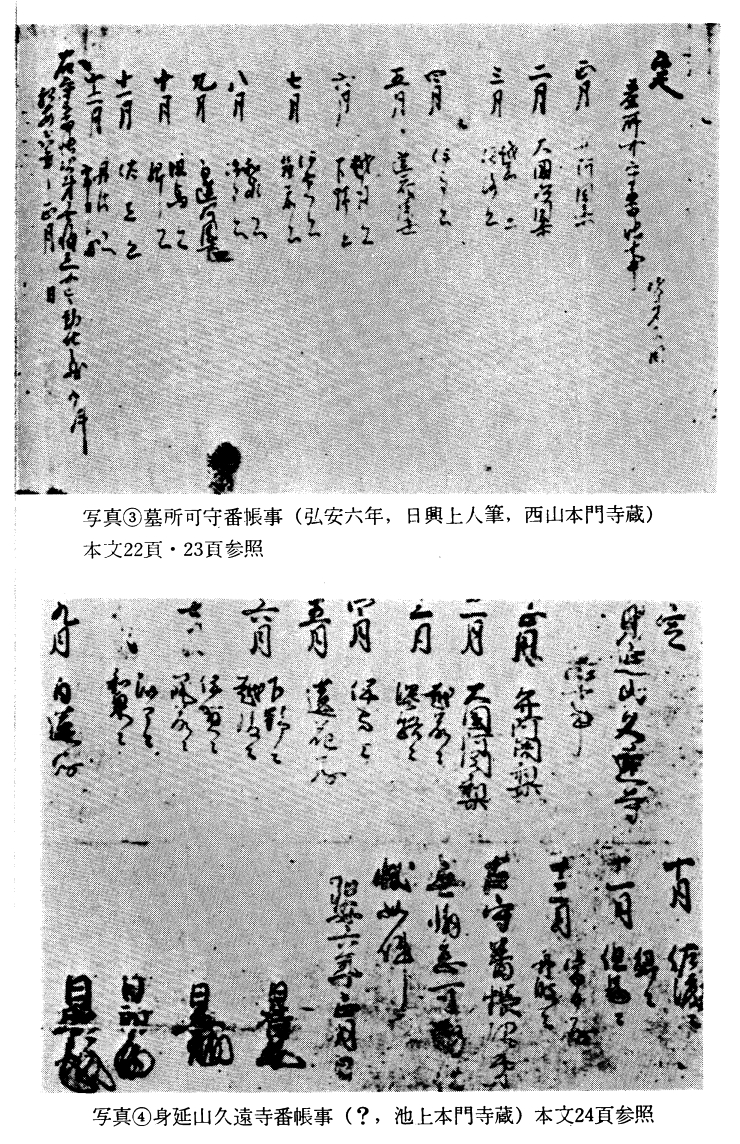

�O��6�N�����@��

�i���T585�@�ʐ^�B�Q�Ɓj

�@

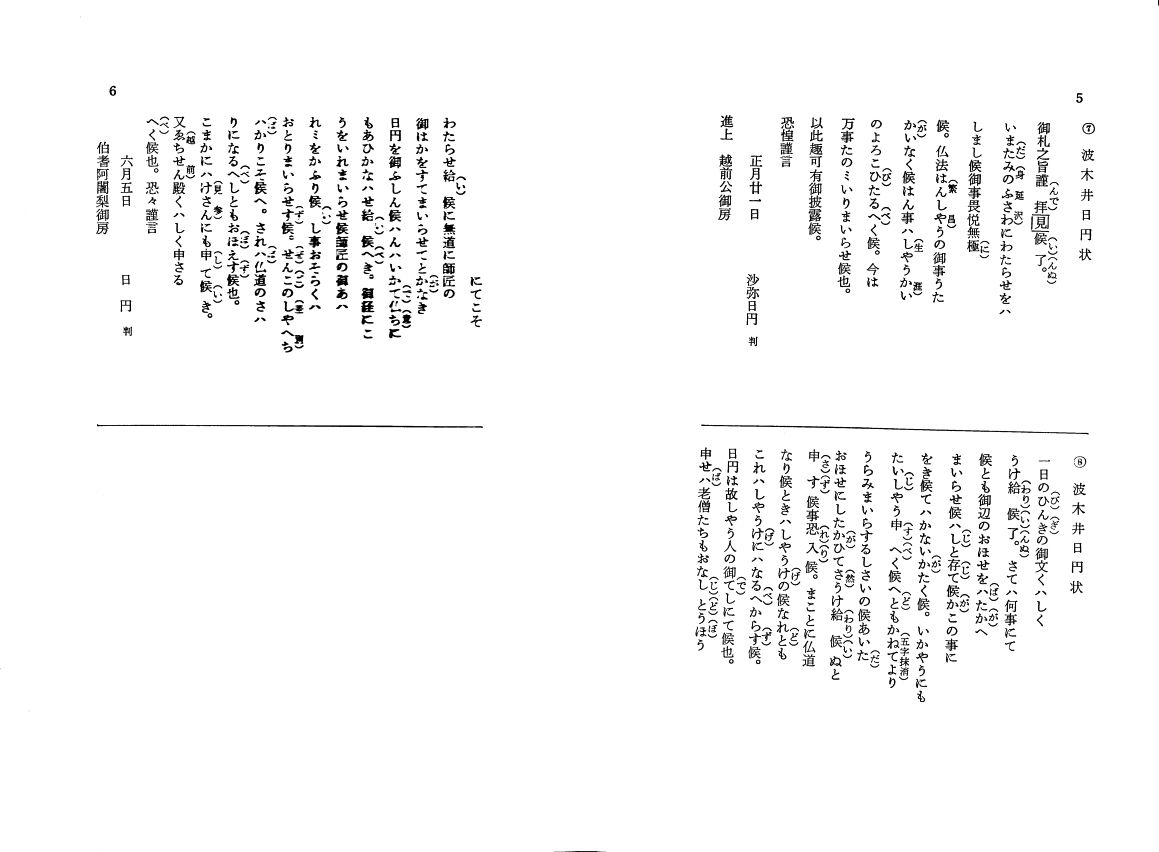

�̔@���ŁA���̐���ɏA���ẮA���c�E���F�̈ӂ��܂߂��؈A���E�N�E���E���̎l�V�m�Ɉ˂藠�p���ڂɈׂ���Ă���B���̌�L�^�͐\�������Ȃ�������l�䐳�M�ŁA���R�{�厛�Ɍ�������m������̐������ł���B

�Ƃ��낪���Ɏ����Ă��̕揊�֔ԂɊւ��ėl�X�Ȍ�T�`�����h�����A���ɂ��̉Ѝ����c���Ă���B���̍����ɂȂ��Ă���Ɩڂ������̂́A���ݒr��{�厛�ɏ�������Ă���S�ꎆ�w�g���R�v�����Ԓ����x�Ȃ�ꏑ�ł���B䢂ɑS�����f����ƁA

��@�@�g���R�v�����Ԓ���

���@���@�@�@�و�苗�

2�@���@�@�@�卑��苗�

3�@���@�@�@�z�O��

�@ �@�W�H��

4�@���@�@ �@�ɗ^��

5�@���@�@ �@�@�ؖV

6�@���@�@ �@������@

�@�@�z���

7�@���@�@ �@�ɉ��

�@ �@�}�O��

8�@���@�@ �@������

�@�@�a���

9�@���@�@ �@���@�[

10�@���@�@ ���n��

11�@���@�@ ���@��

�@�@�A�n��

12�@���@�@ ����[

�@ �O�g��

�@

�E�Ԓ��̎��������Ӗ����Ύd�����̏�A���̔@��

�O��6�N�����@��

���@���@��

���@���@��

���@�N�@��

���@���@��

�i���@�S2-104�@�ʐ^�C�Q�Ɓj

�E�̔@���ł��邪�A���R�̌䐳�{�Ɣ�r���Ă݂�ƁA���e�I�ɂ́A�悸�䐳�{�ł͎�肪�u��A�揊��Ԓ����s����v�Ƃ���̂ɑ��āu��A�g���R�v�����A�Ԓ����v�ƂȂ��Ă���u�揊��v�Ɓu�g���R�v�����v�̍�������B���䐳�{�ł͂P�O���̔ԏO���A�A�n���E�����A�P�P�������y���ł���̂ɑ��A�r��{�ł͂P�O���ƂP�P���̔ԏO����������Ă���B���䐳�{�͗��p���ڂɎl�V�m�̏����ԉ�������̂ɔ䂵�āA�r��{�͑O�f�̔@�������ɂ��ꂪ�ׂ���Ă���B�X�ɍׂ����_�ł͒r��{�͓�l�Â̔ԏO���[�Ă��Ă��錎�̒��ŁA�V�����������O�́A�S�Ă��̖��O�̗�ؕ����䐳�{�ƑO�サ�Ă���B���䐳�{�́u�X���A���@���t���v�Ƃ���̂ɑ��A�P�Ɂu���@�[�v�Ƃ���B

���ɂ��̕M�֏��̂̏ォ���r����ƁA���̒r��{��������l��M�Ɠ`�����Ă���̂ł��邪�A�ǂ��݂Ă����R�䐳�{�̌�M�ւƂ͎��Ă��Ȃ��B���ꂪ�P�O�N�Q�O�N�ƔN�オ�u�����Ă���̂Ȃ�Ƃ������A�S���������ɋL���ꂽ���ɂȂ��Ă���̂�����A���Ƃ��Ă������l�̕M�ƔF�߂�킯�ɂ͍s���Ȃ��B�ʐ^�i�B�C�j�ɂĔ�r����Ζ��Ăł���B

�����ŁA����ł͂��̐��R�A�r�㗼�{�̏A����̂邩�A�������{��F�߂邩�Ƃ̖��ɂȂ邪�A��l�͒r��{�������݁A������̂Ă���Ȃ��B�������̗��R�Ƃ��Ă͍O���U�N���̓�����l�̌�M�ւƂ͔q�����Ȃ��B����͓�����̑��̏������ɓO���Ė��炩�Ȏ��ł���A�����e�̖ʂ���l�@���Ă��A�O�L�̔@���P�W���̖��O�͑S���ł��邪�A�P�O���ƂP�P���̔ԏO������ւ���Ă��鎖�͏d��Ȍ��ƂȂ�B�҂ɂ��̔Ԓ������R�{�ꏑ�Ȃ炸�A���ɑ������݂��Ă���Ƃ��Ă��s�v�c�͂Ȃ��B���̐��x���߂����A�e�ԏO�����p�ׂ̈ɓ�����l�����{���M���ꂽ�Ƃ������͏[���z�肳�꓾�鎖�ł��邩��B�R�����̓��e����X�Ȃ��̂Ȃǂ���͂����Ȃ��B���ꂪ�������Q�l�̔ԏO�̖��O���O�サ�Ă�����x�̎��Ȃ�Ƃ������A���Ԃ̏������Ԓ��ɂ���Ĉ���Ă��铙�Ƃ������͓���[���̍s�����̂ł͂Ȃ��B

�̂ɂǂ���������邩�ƂȂ�A���R�㗈���l�̌o�܂��炵�Ēr��{���h�����A���R�{���˜߂Ƃ��鎖�A�W����l�̂Ƃ���ԓx�Ɖ]���悤�B�Ȃ����̒r��̔Ԓ��ɏA���ẮA�X�ɓ��������́w��╨�z�����x�Ƃ��֘A������A���̖ʂ��琄�����ɉv�X���̍l�������Ă��鎖�����R�Ƃ���̂ł��邪�A����͌�ɐG���Ƃ��낪���낤�B

�Ƃ���Ŏz�l�ɒr�㏊���̔Ԓ�����X�F���������R�ł��邪�A����͒����ȍ~����ɉ����Ă͓�����l�̐g���ʓ��E�A�C�A��Z��ے肵�A�ԏO���ꌎ���Őg����R���鐧�x�ł������Ǝ咣���Ă���B�����͘Z�V�m�����ŕʓ��E�ɏA�������Ƃ����Ă���B���̈˂菊�Ƃ��Ă���̂����̒r��Ԓ��́w�g���R�v�����Ԓ����x�Ƃ����\��Ȃ̂ł���B�҂ɂ��̒r��{�̋L�q�Ԃ肩�炷��ƁA�g���R�v������R�̒Z���Z�E�֔Ԑ��̔@��������B�]���ĉ@��͓�����l�ŁA�B�揊�̍��ؓ��Ԃ݂̂��e�ԏO�����ōs�Ȃ��Ƃ������x��F�߂ʎ��ƂȂ�B�z�̗l�ɒr��{�ɖψ˂��Č�T�`��������ɍ��グ�čs�������̂����Ԃɓ`�d���A���Ɏ̂Đꂸ���Ă���̂ł���B����̂ɂ����A���̍����ƂȂ��Ă���r��{��_��ɍڂ��l�@���������킯�ł���B

䢂ŎQ�l�܂łɂ��̈���ꖳ���T���X���Ă��鏔�`�̎�����������B

�悸�g����P�P���s�w�����́A�w�g����t��X�m���x��

���c���l����Ōȗ��t���̎��d�d�d�q�˂ĉ]���A���R��Z�E�̎��@���A�����A�O���Z�N�����@���A�Z�V�m������Ԓ��ʎ��̔@���A���̌㏄�Ԃ��������Ƃ܂��܂������肯�邩�A�˂ĕʂɈ�l�Z�����ߐ\����Ɖ]����A���~�̘a�`���ȂČ��t�Z�������ߋʂ��ƌ�������A���ɉ]���A�h�߂̘a�`�Ƃ��āA���̏Z�����ނ鎖�Ꭾ�Ȃ�A�݂����~�̘a�`�Ȃ�Ƃ��N����a�����A�������~�����ɍݐ��̌�h�߂Ƃ��Č�������ւ苋���ʂ��A���������ȂāA�֎����ׂ��炴��Ȃ�B

�Ƃ��A���w���c�����L�x�ɂ�

29�A�g���R�Ԓ��̎��A���ޏO�V��L������ق���B�@

�i���S�`�@�S�V�j

�ƋL���Ă���B����Ɉ˂�ƁA��̏��ł́u���g���R�̏Z�E�̎��͍O���U�N�����̔Ԓ��̔@���A�e�ԏO�����ōs�Ȃ����ɂȂ��Ă������A���̗֔Ԃ�����Ȃ��Ȃ����B�����ŏ�Z�̏Z�E����l��߂悤�Ɖ]�����ɂȂ������A�g���̑�h�߂ł���g�؈�������~�����������t���悢�Ǝw�肵���̂ŁA���t���g���R��ɏA�C�����B���̌���͂��Ƃ������̈ꑶ�ł������Ƃ��Ă��A�h�߂����̎��̏Z�E���߂�̂͒ʗ�ł��邵�A���X�ɂ������łȂ��A���˂đ吹�l��ݐ����ɂ��̗l�ȁi�������Z���Ƃ���j�����������̂����瓖�R���Ɖ]���悤�v�Ƃ̋L�q�ł���B���w�����L�x�̕��́A�O�f���̎����Ɂu��A��揊��Ԓ��A����s���A�����و�苗��c�c�v�ƔԒ����L�^���Ă���B�����Łu��揊��Ԓ��v�Ƃ��Ă���̂͐��R�䐳�{�Ɠ����Ő��Ɍ��\�Ȃ̂ł��邪�A�e���̔ԏO�ɏA���Ă͂R���ɒW�H���𗎂��A�P�O���̋����i�ڎt�j���I�Ɍ��ƌ���Ă���B�X�ɂP�Q���̒O�g�����G���P�P���֓���āA���n�������Ƃ̓�l�g�ɂ��铙�A���R�{�Ɣ�r����Ɖ���̈ٓ���������B�Ȃ��V���ɒ}�O���ƕ��ׂĈɗ^���Ƃ��Ă��邪����ً��炭�ɉ���̌�ʂł��낤�B���̔ԏO�̋L������݂̂ł́A�w�����L�x���r��{��B��̈ˋ��Ƃ��ċL�����Ƃ͐��f�o���Ȃ��B����͒r��{�Ƃ��S�P���̑��Ⴊ�F�߂��邩��ł���B�R�����̎��ɁA�u��\��A�g���R�Ԓ����v�Ƃ��鎖�͌y�X�Ɋʼnߏo���Ȃ��B�������Ƃ��l���ɂ͐��R�䐳�{�̔@���u��揊��Ԓ��v�Ƃ����Ă��A��������p���钘�ғ����̓��ɂ́A�����̊ϔO�Ƃ��āA�r��{�������Ƃ���g���R�v�����Ԓ��A������R�֔Ԑ���ϐM���Ă��鎖���������̂ł��邩��A��͂�䢂ɂ��r��{�̈��e������������B�O���́w�g����t��X���x�ɂ��Č��Ă������ł���B���̕��͍X�ɓ����̕ʓ��A�C�ɏA���Ă͑吹�l�̌�▽�����������Ǝj���������Ȃ������̋�����L���Ă��邪�A��߂ɏڏq����悤�ɁA�����Ɣg�؈�����̓x�яd�Ȃ�掖@�ɂ��A�����t�@�̑哱�t���������l���܂�ۂ�ŗ��R���ꂽ��̋�R�ɁA���̘ԋ��������ɉ߂��Ȃ��̂ł���B

�Ƃ���ŁA���́w���c�����L�x�́A�剺�ɉ����鐔���̑吹�l��`�L���ł͌Ⴊ���{�R�Ɍ䐳�M����������A�S�c������l��L�q�́w��`�y��x�Ɏ����ŌÂ��@�i���Ō��Q�O�O�N�����j�`�L�ł���A�w��`�y��x��]��m��ʑ���ł́A�剺���w�̐��`�Ƃ��Đ��q���d���Ă���̂ł���B�吹�l�ɏA���Ă̋L���͂Ƃ������Ƃ��Ă��A��������l�Ɋւ�������q�̔@����Ԃł���B����₱�̌�ɏ����ꂽ���`�͐����Ēm����Ɖ]���悤�B

���̑�\�I�Ȉ��`�Ƃ��āw���Ə��嗬�p�}�V���x������B����͍�ҔN�㋤�ɏڂ炩�łȂ����A���悻���Ō�R�O�O�N���̐����ŁA�X�ɔV����������������̓��������₵�č����Ɏ����Ă���B

1�A�x�m��k��Ύ��p�}�V��

�g���R�o���V���A�ØV�̓`�ɉ]���A�@�c��l�ł̌�͘Z�V�m�ꓯ�ɐg�����Γ�\���ԂɎ����ʂ���A����Ɍ������̎���̍s�A�r��ɉ����ĔV��L��A�e�O�`�Ƃ��āA����͕S������Ԃ���ׂ��A���̌̂͏㑍�E��������艓�H�Ȃ�Γ�\���ԂȂ�s���v���Ɖ]�]�A���ɓ����̉]���A����Ɍ�Ԗ��p�Ȃ�B���̌̂́A�吹�l�̋��ɁA�g���̉B�������ΐَ҂Ɍ�t���Ɖ]�]�B���]�̉]���A���̋`���ɂ��Ɖ]�]�B���}�ɐg���R�ɋA��āA�{���Ɖ��̋{�̓��@���̑吹�l�̌�e�ؑ��Ƃ𓐂ݎ��ďo�R���ʂ��A�̂Ɏ��]�ƌ�s�a�̌̂ɏ�����������ʂ��Ȃ�A�̂ɍ��{�͉䖝�Ɠ����Ƃ��N����Ȃ�B�i���@�S�P�W�|�P�S�X�j

������\�_�ł��낤�B�R���u�ØV�̓`�ɉ]���v���Ɩ��ӔC�ɂ܂�Ȃ������ł���B�R�����̈��z�������A�㐢�̕T�`�̍����ƂȂ��Ă���@���ł���A��ɋ������͏o���Ȃ��B��l�Ō�͘Z�V�m�ꓯ���g���R�Z�E���\���Ԍ��ōs�Ȃ����Ƃ��邪�A�āX�q�ׂ�@���A�傫�Ȍ��ł���A�֔Ԑ��͕揊�Ɍ��鎖�ł���A�@��͓�����l�ł���B��̂��̒��҂́A�S�R��Ԓ����������Ƃ��Ȃ��炵���A��\���ԂȂǂƂ��������A�X�ɘZ�V�֔ԂƂ�����T�A�S�č����̖��������ɉ߂��Ȃ��B���̑��̕T���͒��ڕ�Ԑ��Ƃ͊W�Ȃ��̂ŁA��ɂ��ꂼ��̍����Ŕᔻ���鎖�ɂ��悤�B���`�ɂ͘Z�V�m���֔Ԃ��s�Ȃ����ƋL�����̂��悭���邪�A���R���{�̔Ԓ���q����Δ���悤�ɁA�Z�V�m�ȊO�ɍ���P�Q�l���V��ɉ����A���v�P�W�l�̔ԏO����߂��Ă���̂ł���A�����ĘZ�V�m�݂̂���ԏO�ł������킯�ł͂Ȃ��B��Âɉ����Ă͉��̂����R�̔Ԓ������z���Ă��炸�A�����Ēr��{�����͂�����X�Ɍ�ʂ������̓����`���A���m�ȕ�Ԑ��x���F������Ă��Ȃ������͗l�ŁA�w�ǂ̓`�L���F������Ă���B���R���{�̌䕶�����������p���ꂽ�̂́A���ɌႪ���{�R�P�W��������l�́w���@���l�N���x�i�x�v�T�|�P�S�S�j�@���Ȃ��Ě���Ƃ���B

���̌㋞�s�̖L�b�`�r���́w�@���s��N���x�i�@�ؗ��L�̎A���Ō�S�O�O�N�����A���S�`�R�Q�j�@�ɍڂ����Ă���̂��A���炭��O�Ƃ��Ă͍ŏ��̂��̂ł��낤�Ǝv����B�A������ƂĂ����R���{�����p���Ă�����u�c�t������̌䎞���t�̗֔ԂȂ�A�����������~�̂����ċ��t��p���A�������l����ю�Ƃ��ď��Ԃ̖@����j��]�]�v�i���S�`�R�S�j�Ƒ����ς�炸���R�ƈ�R�֔Ԑ���`���Ă���B

���ɐ��Ō��T�O�O�N�A�ʑ@�؎��̓������������w�䏑�ⓚ�؋c�_�x��������ƁA�O���S�N�吹�l��ݐ����ɁA�㑫�Z�l�i��̘Z�V�j�t�l�P�Q�l�i�㐢���V�Ə̂���j����߂�ꂽ�Ƃ��A�Ԓ����z�O����ڎt�������Ă��āA����ɔ�O�[�E���Z�[�������Ă�����A���̏������S�����{�Ƃ͒��������̂ł���B�ܘ_��R�֔Ԑ��̔@���l���Ă���A���ɓ�����l�̗��R�Ɋւ��Ă͈��ӂɖ������T�`�ł����܂��Ă���B

�ȏ�̑��ɂ��A�{�@�����e�́w�`�����x�i���@�S�P�W�|�Q�O�j�A�Z������́w�{���ʓ����c���I�x�i���S�{��|�P�X�O�j�����낢��Ə����ꂽ���̂����邪�A�x������̕揊�֔ԂɊւ��Ă͋ɂ��ȒP�ɐG��Ă��邾���ŁA�����̕T���͌����Ȃ��B

���Đ����̏��`��ʊς��ĉ]���鎖�́A���̛x�������Ђ̎j���������邱�ƂȂ��A�B���Ȃ̑z���A�����͈ˋ��������炴��ʖ{�ށA�����ØV�̉]�����ƁA�S������C�Ԃɉ�����Ԃ��Ă���ɉ߂��Ȃ��B�ނ����R�̎j������ʂɌ��J����Ă��Ȃ��������ɂ��A�����͂���Ƃ��]���悤���A����ɂ��Ă�����Ȃ�����Ɖ]���Ė��ӔC�ȁA��������R�ɓs���̗ǂ��悤�ȍ��b���ڂ���Ƃ͉�����U�����ł��낤�B�×��z�l�Ɏ��ȕT�`���J�ԂɈ��Ă���������m�鎞�A������l�剺�Ƃ��āA���̐�l�ɑS�͂��X���A���j���P�����Đ��l���[�����ׂ��́A�W�����R�̖��߂ł���B���ɂ��̐��ق͌��t���̐s�͂����鏈�ł͂��������A�����ɋ���̓k�̌���ʎ�������鎞�A��l�����E���搹�̌�Ղ����p���Ēf�œ����ׂ��g����L����̂ł���B�����ɁA�Ⴊ������l�剺�O�ɂ�����̂́A���ꂼ�ꎩ�R�̖�c�������t�@�̑哱�t���锒�@��苗�������l�̋��A��v�c�����đ吹�l����Ō�̏@����ێ����W�����߂�ׂ�����ɂ������ɂ�������炸�A�l�X�ȗ��R�̂��ƂɁA���_�ł���A��������l�݂̍��g���ߊ�鎖�������A�₪�Ă͑吹�l�̌�@�`���܂��铙�A�S���吹���剺�Ƃ͖��݂̗̂���ȑ��݂ƂȂ����B�����ɂ͑吹�l�̌䐳�ӂ�m�炸�A�����V�s�@�̖ʂɉ����Ă������r�������A�k��Ɏ���̌o�c�ɕ��S����t�G�̎`�݂̂��`����čs�����̂ł���B�]���Č��̖��B���A���X�Ƃ��Ď���̗����ٌ삵�A�����������̖�c�̔�`��s���������悤�Ƃ��A���ꂪ�ׂɁA�t�ɑ哱�t�̌䌩���̏ォ�犸�R�Ɛ��`�𗧂Ēʂ��A��_��掖@���������ƂȂ��A���i�ɖ剺���V���ꂽ������l�ɑ��āA�L�邱�Ɩ������ƈ���`�������A���̌���ꂪ�A�@��Ɍf������T���炯�̏��`�Ȃ̂ł���B�R���^���͂�����ł���B�^���̗��j�͌��̉��l������ւ����Ƃ��Ă��o��������̂ł͂Ȃ��B�@���ɌƑ��Ȏ�i��M�����Ƃ��A���j���܂��鎖�͕s�\�ł���B���ꂪ�؋��ɁA�O�f�̕T�`�قǂ��Ƃ��Đ��j�����A�����͊ԐړI�T�n�j���ł��悢���A����������Ă̗��_�͌�������Ȃ��B���R�̎��ł���B���V�m�����֔ԂŐg���ʓ��̔C�ɓ����������Ƃ����������S�������̂ł��邩��A�]���Ă�����ؖ����镶���ȂǑ��݂��傤�������̂ł���B�����Ēr�㑠�́w�g���R�v�����Ԓ��x�Ȃ�ꏑ��S���o�����Ƃ��Ă��A���ɍl�@���������@���A����܂Ƃ��Ɉ˗p�o����㕨�ł͖����B

�@

�@

�@

�@

�@

������l���A�吹�l���̌�▽�������������ȏZ�E�Ƃ��āA�v�����ɓ��R��Z�V���ꂽ���Ƃ́A���_�ɉ����ďq�ׂ��ʂ�ł���B���̏A�C�͂��Ƃ������������Ƃ��Ă��A�����̂��������݂āA���ɓ��R�Ȏ��������Ǝv����B����͓��ʓI�ȈӖ�����ܘV�m�ɔ�ׂČQ�����吹�l�@�`�ւ̐[���̉��A��X���킪�]�ׂ���̂͐��ɉG�����܂������ł͂��邪�A��ォ�痧���Ԃ��ē�����l�ƌܘV�m�݂̍����q����Ȃ�A�z�����@�\���グ�邱�Ƃ��@���ɓ��Ă��邩�͖��Ăł��낤�B�w�x�m��Ֆ�k���m���x�w�ܐl���j���x�����@���ɏؖ����Ă���B��������A���̓����Ƃ��āA���剺�����Q��̒��S�n���鐹�_�̂���g���R�ɁA�ʓ��Ƃ��ē��R���ꂽ�͓̂��R�������Ɖ]���悤�B�X�Ɍ����ʂɉ����Ă��g���R���n�ߍb�B���ʁA����͏x�͈�т̒n��͓�����l�O�ʂ̖@��ł���A�]���Ė��M�k�_�O�̗L���̒n�ł��������B�݂̂Ȃ炸�A�g���R��h�߂���n���g�؈�����́A������l�������S�̎t�Ƒ�������t��̊ԕ��ł���B

�z�l�ȏ���炵�āA����������l�̓��R�ɑ��āA���Ȃ��Ƃ����ʐ��Ă͒N��l�Ƃ��Ĉًc���������肷����͋��炸�A�ɂ����R�Ȍ�A�C�ł������B�����đ吹�l����t�����������Ă̏�Z�ł���B�s���ȂǕ\���o���铹�����Ȃ��B�Ȃ����̌�t����Ɋւ��āw����[��Ԏ��x�Ɂu�c�c�R��Ε������ɂ�����p���ʒ��́A����������L���A�����ɂ����̐l�i�g�؈�������w���j�̏��̂ɉ炷�ׂ��������A�����֎����Ă�����������Č����v�ƊԐړI�ł͂��邪�ؖ��ƂȂ镶��������B

���Ď��ɖ{���̎�Ⴝ��A������l���R�̎����ɏA���ďq�ׂ悤�B������l�͑吹�l����Ō�䑒�����I������A��⌾�ʂ�ɂ��̌�D����������A�����Ƌ��ɐg���R�֓o���A�ȍ~��Z�V���ꂽ�̂ł���B�]���Č�D�����g���ɓ������������Ȃ��ē�����l�̋v�������R�̎����Ɖ]����B����͎Ⴕ���Ɉ�����Ԃ��o����ɓ��R�����Ƃ��A�����ʓ��R�̎�������s�Ȃ������Ƃ�������������Ȃ�Ƃ������A���̂Ƃ��덶�l�ȕ����͔�������Ă��Ȃ��A�Ƃ���Ί��ɍO���T�N�P�O���Ɍ�t�����������āA�ӔC����n�ʂɍ݂����̂ł��邩��A�ʓ��E�A�C�N������1�N�Ɖ������ꂽ�Ƃ͍l�����Ȃ��B�@��̌Ó`���S�čO���T�N�̖��A����O�o�R�̎��̘ԁA�g���R�@��Ƃ��ďZ�����Ɏ������Ɠ`���Ă���B��D����Ēr����g���֏���������ɏA���ẮA���m�ȕ����͉���c���Ă��Ȃ��B�B�s�w�����́w���c�����L�x�ɂ�

1�A��g����g���R�Ɉڂ���鎖

���L�ɉ]���A��g�����Ό�⌾�ɔC���āA10��21���r����ѓc�܂ŁA22�����{�A23���ԕԁA24�����잊���Y�h���A25���b��̍��ɓ��苋����]�X

�i���S�`�S�W�j

�ƋL���Ă���B䢂Ɉ��p���Ă���u����L�v���@���Ȃ鏑�ł��邩�ى���Ȃ����A���`�͂����悻���̐���p���Ă���B�A���r�c�{�o�������œ��ʕM�Ɠ`����w�吹�l�䑒�����L�x�݂̂́u��J����ɗ��͓���19���r��䗧���L���āv�i���@�S�P�T�V�j�@�ƂP�X���o�������L���Ă���B�Ƃ��������́w�����L�x�Ɉ˂����A���������I����r����o�����A27�����͐g���łނ������l�ł���B�Ⴕ���̐����M�p����ɑ���ʂ��̂Ƃ��Ă��A�P�Q���P�P�����q�ɍ݂����g�؈�������g���̓�����l�֕��������i�O���T�N����ʐ^�D�Q�Ɓj������A���̖`���Ɂu������������Čq�ׂ���������ʉ]�]�v�ƋL���Ă��邩��A���Ȃ��Ƃ��P�Q�����{�ɂ́A���ɓ�����l�͐g���ɓo���Ă���ꂽ���͊m���ł���B�R���O�f�́u����L�v��ے肷�镶�����A�����̗��R����������Ȃ��̂ɁA�ЂƂ܂�������l����R�i����D���g�������̎����j�́A�P�O�����Ɛ��肷��̂��Ó��Ǝv����B����̏��`�́A������l����R�̎����ɏA���ẮA�w�NjL�������͖̂����B��������̂͂��ŁA��̑���ł͓�����l�̎匠��F�߂��A�C�ӗ֔Ԃ̌`�ł������ƕT�����咣���Ă���킯�ł��邩��A���N�����ʓ��E�ɏA�������Ƃ̓`������Ȃ��̂����R�ł���B�Ƃ��낪�ߔN����ɉ����ĂƂ����̈يς��咣����҂�����̂ŁA���̍ۖ��Ăɂ��Ă������B�ܘ_�����́A������l���吹�l���̕ʓ��E���t��������������F�߁A���̏�ŁA�������ۂ̌���R�N���Ɉِ��𗧂Ă�Ɖ]���̂ł͂Ȃ��A�����܂ł��A�P�ɗ֔Ԑ����i�X���ꂽ���ʁA�����I�ɋ߂��ɋ��Z���Ă���������l��������`�ɂȂ��������𐄒肵�Ă̐��ł���B�]���Ă��̍l�������S���Ό������鏊�Ȃ́A���ɐ�X�ɕ]�j���s�����Ă���̂ɍ��X�̂�グ�閘���Ȃ��Ƃ��]���邪�A�������ƂȂ�͓̂�����l����Z����n�߂������Z�A���Ăł���B��l�͐�ɁA�O���T�N�P�O�����ȍ~�g���ɏ�Z�V���ꂽ�|���q�ׂ����A�����͛x������̋N�_���O���V�A�W�N���ɒu����Ƃ�����̂Ȃ̂ł���B

����������͓̂�����l�́w����[��Ԏ��x�Ɂu���������g���̑�̌��̍r��͂Č�āA���������̒��ɐe�茜�点�����A�ڂ����Ă��ʎ��Ɍ�v�Ƃ��鎖����l���āA�Ⴕ������l�������g���ɏ�Z�V����Ă����Ƃ���A�����̒�����ɂ������Ǝv���鐹�_�����̗l�ɍr��ʂĂ��p�ɂ��Ă����킯�͂Ȃ��B�̂ɂ������ԂɂȂ��Ă��������̂�������l�݂̍��Ȃ����������ؖ�������̂ł���B�]���ē�����l�̏�Z�͂��́w����[���x���M�̎��A�����O���V�N�P�O���ȍ~�̔@���l������B���̎���𐄎@����Ɠ�����l�͔g�؈�����Ƃ͓��ʂ̊ԕ��ɍ݂�A���b�x�ɋ�����L���Ă���ꂽ�W��p�ɂɐg����K���ꂽ���̂ł��낤�B�R���A���x���_�Ɍw�łĂ��֔ԓ����̐l�͓o���ė����A���͐������͍r���ɔC���ċ���A���߂čF�{���d�̂��邵�ɂ��Ɠx�X�����Ă��邤���ɉ���������Z�̗l�Ȍ`�ɂȂ������̂ł͂Ȃ��낤���B���w�������^�x�ɂ��u�������O���V�N�T���ɓ��ڏ�l�ɘA����Đg���ɓo�������A������l�͍ݎR����ꂸ�A���̂P�O�������吹�l�̑�O����ɏ��߂Ēl�����Ƃ��o�����v�i���@�S�Q�|�S�P�P�j�Ƃ��邩�炢�悢�������l�̐g���R��Z�͑�O�����ł��鎖���m�M����B

�ȏ�̂悤�ɘ_���Ă���B�����鏑�ł͓��l�w����[���x�ɂ��A�u�֔Ԑ������R���������ɂȂ������ʌ�悪�r�p����̂����āA������l������g���ɏ�Z���揊����낤�ƌ��ӂ���A�g�؈�����ɑ��k�������ʓ��ӂ��B�R�������g���ɏZ�܂��Ƃ����Ă������āA�V�m�B�i�����E�������j���Ȃ�������ɂ���ӂ͔��o���Ȃ��̂ł��邩���ȏ��肢�����ƕٖ����Ă���B���̕��ʂ��炷��ƁA������l�͍O���V�N�P�O�����瑊�k���ȉ��āA���N��������g���ɏ�Z���邱�ƂɂȂ������̂ƍl������B�v�Ǝ咣���Ă���B����͛x����w����[���x�̕��ӂ�Ύ悷�����ł���A�r�������j�����Ȃ�����̂Ɖ]�킴��Ȃ��B���w�������^�x�̋L�����p���Ă̖T�،ł߂����ꖔ�悭���������ɂ߂ʑe���ȑ��f�ł���B

�悸�u���������g���̑�̌��̍r��͂Č�v�̕�����A�����ɓ�����l����Z�V����Ȃ����������Ƃ��Ă��邪�A�悵��Γ�����l���ʓ��E�Ƃ��ď�Z���ꂸ�A���̏�ŗ֔Ԑ�������Ȃ������Ƃ����ꍇ�A�ʂ��Č䐳��͖ڂ����Ă��Ȃ����r���ɂ܂������ł��낤���B�����͎v���Ȃ��B���ߕ�ԏO�������I�E�o�ϓI���R�A�X�ɓ��ʓI�ɂ͓�����l�E�n���g�؈�����ɑ���崂�Ȃǂ���A�o�R���d��ӂ�l�ɂȂ����Ɖ]���Ă��A����͓�����l������������ԏO�Ɍ��鎖�ł���B����Ƃ�������l���n�߂Ƃ���b�x�n��ݏZ�̑����̕��X���A�S���o�R��ӂ����Ƃł��]���̂ł��낤���B����͂ނ���t�ł���B�ޓ��͉����̔ԏO�͓�����l���߂��ɏZ��ł���l�B�ɁA��Ԃ𗊂ޗl�ɐ������Ƃ����`���Ă���̂ł��邩��A�����Ă�g���R�t�߂ɂ͉z�O�����n�ߒn���g�؈�����ꑰ���Z��ł���B�Ⴕ���N��l�Ƃ��Đg���ɏZ����҂����������Ƃ����A�؋��ł�����Ȃ�ʂł��邪�A�����Ȃ���A�ԏO���o�R���ė��ʂ̂������Ƃ���ɍr���ɔC���Č䐳�����u���Ă����킯�����낤���B������ʂ���l���āA���_���ڂ����Ă��ʒ��r��ʂĂ��Ƃ͎v���Ȃ��B�Ƃ���A���́w����[���x�̕��ӂ͕ʎ��������Ă���ƋC�t���ł��낤�B��������͍ŏ����p���ڂɏ؈�܂ł��Ď�肫�߂��A��揊�֔Ԃ̐������炵�ēo�R����҂����������A��q�Ƃ��Ė{�t�ɑ����A��s�������̎p���������A�����̌���ɏA���Č`�e�������t�ł���A�v�����ʓ��E�Ƃ��Ă̌䗧�ꂩ��A�����̈�l�Ƃ��āA����ɉ߂���Q���ٖ����Ƃ̌�S���\�����������ɑ��Ȃ�Ȃ��B�]���Ă��̌�^�ӂ́A�V�m���̑Ӗ���ӂ߂�Ƌ��ɁA�{��̈����l�ł������[�ɕ̔O�����N���ēo�R�Q�w�𑣂��ꂽ���Ȃ̂ł���B���ۂɂ͎��̒��Ɍ�������ǂ���ł͂Ȃ��B���悵�Ė���サ�A���鎖�Ȃ����؋��d�ɓ������Ă���ꂽ�B���݂ɂ��̑O�̕���q����Ȃ�Ύ��R�Ɨ̉��o����͂��ł���B�u���N�͐��l�̌��O�N�ɐ��点������ɁA�g�J�߂Ɍ��Ή����ւ��Q�荇�킹�i�点�āA�䕧�����������ɑ��n�ݐi�炷�ׂ���ɁA���J�Ɛ\��������Ȃ炴��䎖�Ɛ\���A�����ւ��Q�荇�킹�i�点���鎖�A���������Q��������v�Ƃ��u���̏H��萏������V�Ɛ\���k����āA��ӂ֎Q�炷�ׂ���ɑ�������킸��v�Ƃ̕�������B���ꂩ�琄�肷��ƁA���O�����C�ȑO�����s��ʼn����ւ���o�܂����Ȃ������B�����g���ɂ����Ƃ���ꂽ�A�X�ɍ��̏H��������[�̏��֎Q�낤�Ǝ���V�Ƃ����k��������ǂ��A�Ƃ��Ƃ����s�o���Ȃ������A�Ƃ̕����炷��Ό�ݏZ�͏H�ȑO����̎��ł���B�������̕������ł��O���V�N�P�O���ȍ~�i����[������j��Z���ꂽ�Ƃ̐��͊ȒP�ɕ������Ă��܂��B�O���́u���������g���̑�̌��̍r��͂Č�v�̕��̉������ɂ��Ă��A�H�ȑO���Z�܂��Ă���ꂽ�̂ł��邩��A���R���ۂɌ�悪�r��ʂĖڂ����Ă��ʏ�ԂɂȂ��Ă����͂��͂Ȃ��B

���ɓ���M�́w���t���^�x�������čO���V�N�T���P�Q���A�������o�R�������ɂ�������l���݂��Ȃ������Ƙ_���Ă��邪�A�w���t���^�x��M�������҂ɓ�����s�݂��������͊ԈႢ�Ȃ��낤�B�R������̂ɁA������l�͑��̍�������Z����Ă��Ȃ������Ƒ��f����̂́A�����Čy���ł����_�ł���B���̂Ȃ�A�Ⴕ������l�������g���ɏ�C����Ă��Ȃ������̂Ȃ�A���ڏ�l�͏[����������m���Ă���͂��ł���A�ԁX�g���R�֘A��čs���킯�͂Ȃ��B����͓�����l���g���@��Ƃ��ď펞��ݎR����Ă������炱���A���������l��������ׂɐ^�����o�R�����̂ł���B�Ƃ��낪��X������l�͈ꎞ���ꂩ�։����Č䗯�炾���������̘b�ł���B�̂ɂ��̕����́A�ނ���t�ɓ�����l��Z�𗠕t������̂Ɖ]����B���łɂ��ē�����l�̍O���V�N��s�ݐ��ٕ��ꋎ�����B����͓����ɂ���ȑO�����O���U�N�Q���ȍ~�A�V�N�S�����̊��Ԃɓ��R���𗧂Ă鎖���s�\�ɂȂ��������Ӗ�����B����͍��̊Ԃɂ́A���̏������ւ��鉽�̎j�����c���Ă��炸�A���_�𗧂Ă�]�n�������̂ł���B���������鎖���o���Ȃ���A�X�����O���T�N�ȍ~�g���R��Z�R��M�����ł��낤�B

�Ȃ��A�ߗ�������l���g���R�@��Ƃ��ē��R�����̂́A�O���U�N�鍠�Ƃ̐��������B�����Ⴊ�@��Ó`�̔@���O���T�N�~�̑���O�o�R�̎��̘ԁA��Z���V���ꂽ�̂ł͂Ȃ��A����ƂāA��ӑ������̐g���R��t������������킯�͌����ĂȂ��B�B�O���U�N�̏t�Ă͍��G�ł����������A���L���̏��n���̎�X�Ȑ��������鎖�ŁA��U�x�m���ʍO���̍����n�ɉ����l���߂đ��̔N�̕鍀�ɁA���悢�於�����ɏ�Z�V����鎖�ɂȂ����B�Ƃ̐���ł���B����͐��R�{�厛���̔g�؈䕶���Z�ʂ̂������~��������l�ɕ�����@�u�͂�̂͂��߂̌��낱�сA���������\�����ߌ�ʁA���Ă͋v�����ɖ@�،o�̍O�܂点����܂��Č�悵���������A�߂ł�����낱�ѓ����Č�]�]�v�̏A�����u2��19���v�Ƃ̓��t�����ŔN���������B�����ł�������ʂ̎����O���V�N�Ɛ��肵�A�]���ĂU�N�������R���ꂽ�Ƃ̐��𗧂ĂĂ���̂ł���B�R���A���ʂ��̕����́A������ʂ̓��~��ƈꕔ������ւ���Ă��鎖�����炩�ƂȂ����B�������̕����͍O���W�N�����S���̓��~��̑O���ł��鎖�����������̂ŁA���̕������Ȃ��ĂU�N����R���𗧂Ă�̂͌��Ɖ]����B����ƂāA�W�N�����A�����͂V�N���̌���R�Ƃ������Ƃ́w����[���x������l���ē���݂蓾�Ȃ��B

�Ƃ������A������l���g���ʓ��Ƃ��āA�펞���Z���Ȃ������̂͌��R���鎖���ł���A����̕�������_���Ă��A�����ے肷�鍪���͌��o���Ȃ��B�ܘ_������l�͐g���ɏ�Z�V���ꂽ�Ƃ����Ă��A������R�O�֏o���鎖���Ȃ��A��Z����Ă����Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�ނ���傢�ɉɂ����Ă͕��߂ɎU�݂����q�M�k��ʂ��čO���ɗ�܂ꂽ���ł��낤�B��́A��v�ȍ����n�ł������Ǝv����x�m���ʂ։���ɂ��Ă��A�͂�����̍s�����ɂ���B����������������̂�3���Ƃ�����ʋ߂��ł���A�C�y�ɓx�X�������ꂽ�Ƒz������ɓ�Ȃ��B����̂ɎR����e���āA���N�E1�N�Ɛg���𗯋��ɂ��ꂽ�Ƃ͍l�����Ȃ��B�吨�͐g���R��Z�ł���ꂽ�Ɣq�����B

�@

�@

�揊�֔Ԑ��ɏA���ẮA���ɏ��_�ɉ����ċɂ���ʓI�ł͂��������A���̖{���̐������Ӌ`���q�ׁA������ɓZ���������߁A�����v�����@��֔Ԑ��ȂǂƂ̌���A�X�ɂ��̍����ɕ��݂������ȁA�r��{�厛�����́w�v�����Ԓ��x��ᔻ�����`������|�����B�����Ŗ{���ɂ����ẮA������l�䐳�M�A���R�{�厛�����́w�揊��Ԓ����x���A���V�m�̏��F�Đ�������Ɏ���ߒ��𐄋����A�����ɂ��̓����̗l�X�ȏ�͂��A�X�ɍ��̐��x�̈Ӌ`�����[���@�艺���Č��悤�B���̏�ʼnʂ��ĕ�Ԑ��x���ǂ̗l�Ɏ���čs�������A�j����ʂ��Ė��炩�ɂ��悤�Ƃ�����̂ł���B�����āA�����ɂ͕��G����ȏ��ʂ̎���ƁA���ꂪ�̂ɂ����A������l�̕��X�Ȃ�ʓ����̌��S�̐Ղ���������ɂ���Ă�����̂ł���B

�@

�}�X�w�揊��Ԓ��x����̌��ӂ͓ߕӂɑ������ł��낤���A�ʂ��ēǂ�Ŏ��̔@���P�ɕ揊�̎��A����������|���d���s�Ȃ��ׂ݂̖̂ړI�Ɉ˂��Ē�߂�ꂽ���̂��B�Ⴕ�z���̔@�������Ƃ���Ȃ�A����͔瑊�����������ʐr���Ɖ]���ׂ����̂Ǝv���B��q�̓��Ƃ��Čv��m��ʑ剶��ւ����t���ɕӓ��̐^��s�����A���̌����Ƃ��Č�揊�ւ̓o�w��d������̂͌��킸�����Ȃ̏퓹�ł���B���X���Ԃ����߈�ʂ悤�؈�܂łƂ�K�v���ǂ��ɂ��낤�B�X�Ɉ���ˍ���Ř_����Ȃ�A����ł͔ԏO�ɘR�ꂽ�����̈���Ƃ͌䐳��ɎQ�q���{��ӂ��Ă��悢�Ƃł��]���̂ł��낤���B�z���l���ė���Ȃ�ΒP�Ɍ�揊���ׂ̈ɁA���d�ׂ̈̕��ɑԁX�Ԓ�������K�v���������Ƃ͎v���Ȃ��B���햖�y���킸�t���̌�Ō�ɂ��̌�⍜�������܂��܂���n�ɋ��؏č��̋��d�ׁ̈A�ܐߓo�w����̂͒N�ɋ�������Ă���Ɖ]�����̂ł͂Ȃ��B����̕�ӂ̔O���甭���铖�R�̍s�ׂł���˂Ȃ�Ȃ��B

�����ő吹�l����⌾�Ƃ��āu�Z�l���ؓ��ԁv�Ƌ��ɂȂ����̂��A�����̌��u�ɏ]���ĔԒ����߂��̂��A���������Ɍ�Ӑ}�����Ƃ��낪����������ƍl������Ȃ��B�����ɑ吹�l�����i�P�P�N�T���P�Q���A�g����l�R�̒���ɁA���c���ֈ��Ă�������ŁA������l�A���n�����������x�͔M�ܕ��ʂ̐M�k�Ƌ��ɐܕ��O���ɓ������Ă���l�q�Ɏ��āu�ّ̓��S�v�Ɖ]�������P���V����Ă���B

�ّ̓��S�Ȃ�Ζ����𐬂��A���ِ̈S�Ȃ�Ώ����������Ȃ��Ɛ\�����͊O�T�O��]���A���T�ܐ�]���ɒ�܂�Č�B�u���@���͎��\���R�Ȃ�ǂ��A���ِ̈S�Ȃ�ΐ�ɔs���ʁB���̕����͔��S�l�Ȃ�ǂ��A�ّ̓��S�Ȃ�Ώ����ʁB��l�̐S�Ȃ�ǂ���̐S����Α��̐S�������Đ����鎖�Ȃ��B�S�l��l�Ȃ�ǂ���S�Ȃ�ΕK�����𐬂��B���{���̐l�X�͑��l�Ȃ�ǂ��̓��ِS�Ȃ�Ώ���������B���@�����ّ͈̓��S�Ȃ�A�l�X�����Ȃ��ǂ��厖�𐬂��Ĉ��@�،o�Ђ�܂�Ȃ�Ɗo����@�i�S�W�P�S�U�R�j

�ƌ䋳���Ȃ���Ă���B䢂Ɍ䐹�P�����p�����̂́A�吹�l����œ����̓�����l�̌�S���q�@�\���グ��Ƃ̈ӂ���ł���B���܂ň�@���͂��납�A���{���̑哏���ł���ꂽ�吹�l�͊��Ɍ䎦��Ȃ���Ă��܂����B�ߋ����\�N�̊ԁA�ᓙ����t�e�Ɨ��ݕ��A�}���w����ւ��ė����ő�ˏ������������A�������̎��ɓ������Ĉ�̐ӔC��w�����āA����̈��𑲂��闧��ɗ�����������l�̌䋹���A���炭�����ɂ͑O�f�̔@���ّ̓��S�A���̈�v�c���������{�I�ɗv������˂Ȃ�Ȃ��ő�̉ۑ�ł���A�Ɗ�����ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B�Ⴕ���̓��ꌋ���Ɖ]�����Ƃ��Ȃ���Ȃ���A�u����������v�Ȃ̂ł���ƁA�Ђ��Ђ��Ɛg�Ɋ����A���̎��������Ă��������鏔��ɑł������ē��X�ƁA�ܕ��t���̕���i�߁A�吹�l�̌�▽����A�{�厖�̉��d�����̑����B�������Ǝv�������ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B

�z�̗l�ɐ��@���ė��鎞�ɁA���̕���̈�Ƃ��āA�揊�֔Ԑ��������ɏd�v�Ȗ������ʂ����̂ł�����������������ė���̂ł���B�����吹�l���u�Z�l���ؓ��ԁv�Ƌ���ꂽ�̂��A���Ɍ�Ō�̋��c�͕揊���ݒ肳���g���R�𒆐S�Ƃ��A�݂��ɘA�����Ƃ�~���ɔ��W�����čs�����Ƃ̌�ӂ��܂�ł̎��Ɣq������B����̂ɂ�����Ō㋳�c�̒��S�҂ƂȂ�ꂽ������l�Ƃ��Ă��A���̑吹�l�̈Ӑ}���ꂽ��|��ȉ�����A���̐��ɉ����č\�z����菔�V�m���Ɍv��ꂽ���ł��낤�B��Ō�̍����A���𑍗̂��čs���˂Ȃ�ʏd�ӂ�S���A���c�̘a���c���𐄐i�������@�Ƃ��āA��풆�̏d���E�������Ȃ��ĕҐ����錎�Ԑ����Ȃ��Ă����Ȃ�A�����ɍ݂��Ă̍O�B�����X�ɕ�Q����ԏO�Ɉ˂�������悤�B���u����҂͓��X�ɑa���v�Ɖ]����������B�����ɖ��ڂȊW��L���Ă����҂ł��A��������A�������o�����Ȃ�Βi�X�Ɨ��҂̊Ԃ͑a���ɂȂ��čs�����̂ł���B������l�͂������S�z�ɂȂ����B���Ɖ]���Ă����@��Ƃ͋߁X�R�O�N�̗��j���������ʁB����Ζ������n�̊��ɍ݂鋳�c�ł���B�݉ƐM�k�ɂ͖ܘ_�A�o�Ƒ��ɂ���吹�l�̌�@�`�𐳂����𗹔c�����ʎ҂�����ł��낤���́A�[���\�z�����B����炪�l�X�ȏ��p�ɂ��܂��āA�S�Ȃ炸����Q��ӂ�A���Ɩv���̘ԁA�N�����o�čs�������́A��̂ǂ̂悤�Ȏ��ɂȂ�ł��낤���B���炭���c�͎��E�̂��ʍ�����ԂɊׂ����邱�ƁA������������炩�ł���B���ɟu���@���̓Q�ޓ��ِ̈S�̌��ʂ�������ł��낤�B�Ƃɂ������ɂ����̌䐳��݂̍��g�����q�̗v�Ƃ��A���c�����̒��S�n�Ƃ��āA��ɏ����̓��E�B�ƘA�g�������A�݂��Ɉ�v���͂��Ĉӎu�̑`�ʂ��v�邱�Ƃ����A�ő�̋ٗv���Ȃ�Ǝz�̗l�Ɍ�l���V���ꂽ�ł��낤�B

�Ƃ���ŁA���̗֔Ԑ��蓖���̐g���̏�𐄎@����ƁA�悸�ǂ̂悤�Ȑl�X���W�܂��Ă����ł��낤���A�r��̌���Ō䑒�������ɂ͏\�����̑m�����L�^����Ă���B���ɂ��L�^�͂���Ȃ��������A�Q���l�X���������ǂ����͂͂����肵�Ȃ����A�Ⴕ�����Ƃ��Ă��A�嗧���q���ł͂���܂��B�r�c�{�o�����̓��ʕM�Ɠ`����w�吹�l�䑒�����L�x�ł��u�]�̑哿�͑��s�̊ԕs�Q�Ȃ�v�@�i���@�S�P�|�T�T�j�ƋL���Ă���Ƃ���Ɉ˂�ƁA���̑��ɂ͎Q�W���Ă��Ȃ������@���ł��邪�A�R�����̓��L�͌�ɏڏq���邪�]�蓖�Ăɂ͏o���Ȃ��B�����Ő����̐l�X�̖w�ǂ�����������⍜�̂��������ēo�R�����킯�ł��邩��A�����悻�Q�O�����O�̖������l�߂����Ă������ɂȂ�B�����͌䑒���ɂ͊Ԃɍ���Ȃ��������A��ɋ킯�������l�X�������ł��낤���A���b�x�n���ɍ�������������l�̖����͓��R�o�R�����ƍl������̂ɁA���Ȃ��Ƃ���\���͉z���Ă����ł��낤�B�{��q�Z�l�̒��ł́A������l���n�ߓ����E���N�E���������ݎR���Ă���A�����E�����̓�l�͌䑒���̎��A�X�ɂ��̌�̕�Ԓ�����̎��ɂ��s�Q�ł������B���̑���Ԓ��ɖ���A�˂Ă����q���Ƃ��Ă͉z����E����[�E�z�O���E�W�H���������A�������E������E�a����E�A�n���E�����i������l�j�E�ɉ���E�O�g���E�}�O�����́A���炭��J���L�^����݂ē����o�R���Ă������ł��낤���A�����݁E�s�݂͊m����������A�₩�ɒf��͏o���Ȃ��B���ɂ͔Ԓ����薘�}����S�����ĎR�������A�r���ʼn������l�����������m��Ȃ��B�����@��̓�����l�Ɠ����E���N�E�����̎O�V�m�����͕�Ԓ����̉؉�����݂ĊԈႢ�Ȃ��B�����Đ������̒��������������̈��ԂɁA�g���̌㎖�̏�����A�������㋳�c�^�c�̋K��Ȃǂɂ��A��X�ٌ����������ƍl������B

�����ō������I�ɏ��ʂ̏�����Ă���ƁA�揊�֔Ԑ���ɍۂ��Ă��A���������čݎR�̏��m�ԂɊ����ȓ��_���s�Ȃ��A���̌���Ɏ��閘�ɂ͉����q�����Ǝv����B������l�Ƃ��Ă͐�ɏq�ׂ��@����|�̂��ƁA���悵�Ă��̐��x��V�m�B�ɑ��k����咣�V���ꂽ���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B����͌�q����w����[���x������݂Ă���������悤�B����ł͓����E���N���𒆐S�Ƃ��鑼�̒�q���́A�ǂ̂悤�ȑԓx�ł̂��ł��낤���B���炭�l�X�ȗ��R�������ē�F���������Ǝv����B�������̗��R�𐄒肷��ƁA�悸���S�ł͂ǂ����֔Ԑ��x���߂�̂Ȃ�A�g���ʓ��E��֔ԂƂ��鎖�Ɍ��߂������悢�Ƃ̕����������ł��낤�B�R�������ɓ�����l�ւ́A�吹�l���g����p�̌�t�������������ł��邵�A���n�����~�����Ƃ̐[���W������A�����B�Ƃ��Ă͐��ʐ��Ĉًc��}�݁A�֔Ԑ����咣����]�n���Ȃ������ׁA���̍l����\�ʂɂ͂�����ƌ��킵���Ȃ������̂ł���B���z�̗l�ɓ�����l�ɁA�B����l�̌䑊�������������ɏA���ẮA�N����������ɂ����o���Ȃ��������A�����S�̉���ł͊����崂�������Ă����ׂɁA���R������l��Z�̐g���R���A��Ƃ̒��S�Ƃ��鎖�������Ƃ����A�ނ���吹�l��l�ł̗�n�r�オ�A��������ʂ̗v�Ղł��銙�q�������A�Ō㋳�c�̒��S�ƂȂ�ׂ��ł���B�ے��S�n�Ƃ��Ă䂩��Ƃ̋C�\�����������Ǝv����B�]���Ď��ۏ�\�ʂɎ����o���āA���̕揊�֔Ԑ�����a�������R�Ƃ��ẮA���炭����̍����n���̋����I�s�ւ��A����ɔ������ԓI�E�o�ϓI���S���ł������낤�B�҂ɏ��V�m�ɂƂ��Ė��N��x�g���֓o��A�O����ܓ��Ȃ�܂�������P���ɒU���Č䐳����̔C���������鎖�ɂȂ�ƁA����ɉ����Ă��낢��x���������ł��낤���A�����ĉ��u�n�ɋ��Z������̂ɂƂ��ẮA�����ɗv������������ł��e�Ղł͂Ȃ��B��̉����ɂ�炸�A�z�����˂Ȃ�ʂƌ��������Ƃ͂��䂤���Ȃ��̂ł���B���̏ꍇ�ł����R�Ɏ���̈ӎu�Ɉ˂�A�s���̂悢������I��Ŏt���̕�Q���s�Ȃ����A�������N�����ɂȂ�Ɣ����̈ӎu�Ƃ͖��W�ɏ����������u���ĉ��H�o�R���˂Ȃ�Ȃ��֔Ԑ����r����ƁA��͂��҂ɉ����^�ӂ�\���Ȃ��Ȃ�̂͐l��ł��낤�B�����Ă�吹�l�̌�⌾�ȂǍ����ӂɉ�ʘV�m�B�ł���B�i����ٌ�q�����̕��E���@�،o��������̎��Ⴊ�ؖ��ƂȂ�j�֔Ԑ��̂��Ӌ`�A���c�̗Z�a���W��S���珎��������l�̐[���ȂǁA�S���������閘�Ɏ���Ȃ������ƌ���̂͋����s���ł�����܂��B

�R���Ƃ������A10������藂�N�������������Ę_�`���ꂽ�揊�֔Ԑ��x�́A������l�̈����҂��M��Ȑ������A���V�m�����Ď��������Ȃ��Ƃ���܂łɐ��i���A���c�̏d���Ƃ��Č��Ђ����{��q���i�����E���a�͑��s�j���Ԓ����ɏ����؉����ׂ��A��i���������킯�ł���B���{�ɂ́u�O���Z�N�����@���v�Ƃ���݂̂Ȃ̂ŁA�ʂ��Ă��ꂪ�ꌎ�̏㒆���{�x��̍��ɐ����������͕s���ł���A���ɂ���������镶���͌�������Ȃ��B

���čO��6�N�����A��q���d�˓����ꉞ�u�揊��Ԓ����v�����肵����̏��V�m�E����̍s���͔@���ł������낤�B���̕ӂ̏�����`���鐳���������₳��Ă��Ȃ����A����23�����吹�l��S�P�����ɑ������Ă���̂ŁA���炭���̖@�v�ɂ͎Q�����Ƃł��낤�B�R�����ɕ珊�֔Ԃ���܂����ȏ�A���ԈȊO�̐l���A�����������܂�K�v���Ȃ����A�����ꂼ��̍O�ʏ������邱�ƌ̂ɂ��̕S�P�����I���������ĉ��R���ꂽ�ƌ���̂������ł��낤�B����䢂Ŗ��ƂȂ�͓̂����E���N�̓�V�̋��A�ł���B�Ԓ��Ŗ��炩�Ȓʂ�A�����Ԃ͓����A�����N�ƂȂ��Ă���B���̏��N��t�͉ʂ��ė֔Ԃ��s�Ȃ����ł��낤���A��������j�����S���Ȃ��̂ʼn��Ƃ�������B�R�������Ԃ̓����̕��́A�S�P�����@�v�����̉��{�ɂ�����������A��}���̌���������2����{�ɉ��R�Ƃ̐������\�ł��낤�B�A�����ԂƂ��Đ������߂��������ۂ��́A�O�q�̒ʂ�Ԓ����������̌��̉����ł����������s���Ȃ̂Ō����悤���Ȃ��B2���Ԃ̓��N�ɂ����Ă͖w�ǐ���͕s�\�ł���B�Ԓ�����Ɏ��閘�͈����͌������قɂ��Ă��������m��Ȃ����A�Ƃ��������肳��R������؈�܂ʼn������ȏ�A�X�ɉ]���Ȃ�A���c���ł��w���Ҋi�ɔC����{��q�ł��邩��A�������炻�̒�߂�j��Ƃ͍l�����Ȃ��A�̂ɓ��R�̓��Ԃ����s�����ł��낤�A�ƍ��̂悤�Ɍ�������������Ǝv�����A�R������������́u�֔Ԑ��̌��ʁv�ɉ����ďڂ����L�����A���̌�S���ƂȂ肨������ƍl�����鎖�A�������V�m�͖w�Ǔo�R���ė��Ȃ����������Ɋӂ݂�Ƃ��̂悤�Ɉ�T�ɂ͌�������Ȃ��B���̔N��2���A����Η֔Ԑ����������ɉ�������N�̍ݎR���d�͎��s���ꂽ���ۂ��A�r�������ł���B

�Ƃ��낪���̍��̏��N2�t�̎j���Ƃ��Ĉ�������炩�ɂȂ��Ă��鎖��������B����͑吹�l����⌾�Ƃ��āu�揊�̖T�ɗ��Ēu�����v�����́u�����Ăɂ��ĕ揊�̎��ɒu���A�Z�l���ؓ��Ԃ̎������〈�����v�Ƌ��ɂȂ����u�߉ޗ������v���тɁu���@�،o�v�����̓�l�����X���������čs�����Ɖ]���s�ڎ��ł���B�������̍����R�̍ۂɓ����͒��@�،o���A���N�͗��������A�s�@�Ɏ��Ȃ̏��L�Ƃ��Ď����o���Ă��܂����B���̎����ɏA���ẮA�䂭��Ȃ���������l���������N12�����a�ւ̌�ԏ��ɖ��Ăɏ����u���ꂽ�̂Ō�X���̎҂��A���������̓����̗l�q��m�鎖���o����B�����ɂ́u�卑��苗����N�̒D�������̑���Ɂv�A�i���T�T�T�X�j���u���̏㑴��͑卑��苗��̎����ʁv�ƃj�P���ɘj���Č�L�q������B䢂Ɂu�D�����v�����́u�����v�Ƃ̌��p�����Ă��邱�Ƃ́A���ɕs�B���Ȍ����ł���A���@�I�ɓ��R�̎��Ƃ��Ď����������̂ł͂Ȃ��Ӗ����͂����莦���Ă���B�{���ɂ͓����̒��@�،o�̂��ƂɏA���Ă͐G��Ă��Ȃ����A����́A�g�؈�����̗�����̕������ɉ{���Đ��~���ꂽ���点��i�ŁA��X�卑�����N�̕s�ڎ��ɐG�ꂽ���̎��ł���A�W�̂Ȃ������̒��@�،o�����o���ɏA���Ă͋L����Ȃ������̂ł���B�R���A���̎����ł������_�͑��̕����ɒ����Ė��炩�ł���B�����嗬�Ɂw���^�{���������x�E�w��ՔV���x�i���@�S1-11�j�Ȃǂ��`���A���̒��Ɂu�������@�c��葊�`�����v�ƋL����Ă���A�����ɒ��@�،o�ق��̌n���ɏ�������Ă���B�A�������̏���ɂ́A���@�I�Ɏ��^���ꂽ�|���������Ă��邪�A����͑S�������̂Ȃ��E��ł���B�X�ɂ��̒��@�،o�E���������L�����@�����悤�Ɗ�Ă��؋����A���ݓ��N�n�̒r��{�厛�ɓ`����Ă���B�����w��╨�z�����x������ł���B����͑O�ɏq�ׂ��w�g���R�v�����Ԓ��x�ƑS�������M�ւŁA�����ɂ́u�O��5�N10���@���A���M�����v�Ƃ���A���̌�ɂ́A�����E���N�E�����E�����̏����؉��܂œY�����Ă���B�����Ă��̖`���ɂ�

���@�،o�ꕔ�\���@�@�@�و�苗�

��{����̎߉ޗ����@�@�卑��苗�

�i���@�S�Q�O-�P�O�V�j

�Ɩ��L����Ă���B�A���r�㏊���̔z�����͑O�����������Ă���̐S�ȍ����̕����͌����č��͖����B�B�r�c�i�É��s�j�̖{�o���ɂ��蕔�����ʂ̋L�^�Ɠ`�����Ă���w�z�����x������A����͑S�������Ă���̂ŁA������Ȃ��ĕ���Ă���ɉ߂��Ȃ��B�R�����̓��ʖ{�ɂ����Ƃ���ŁA���ꂪ���������ʂ����������̂Ƃ̏ؖ��͉����Ȃ��B�{���ɂ͋L�N���������Ȃ���Ă��炸�A�������ʂ̕M���Ɠ`�����Ă��邾���̎��Ő��ɗ���ɂȂ�Ȃ��B�������Ă݂�ƁA�r��̔z�����ɂ����Ƃ���ŁA�ʂ��Ă��̖`���Ɂu���@�،o�͓����ցA�������ٓ��N�ցv�ƋL����Ă��������H�@�r���s�m���Ȏ��ł���B�r��{�����̕����Ɠ��ʖ{�̌㔼�Ƃ����v���Ă��邩��Ƃ����ā@�i�ނ��e�ׂɔ�r����ƁA�W�H�E����E�M�T�E�o�H���̏���������������ւ���Ă�����A�u��������Ɠ�v���E�����Ă���ȂǁA�����đS���ł͂Ȃ����j�ȒP�Ɍ����Ă���r��{�̑O�����A���ʖ{�̂悤�ɒ��@�،o�E������������E�����ɔz�����ꂽ�A��������������l�����M���l�V�m���؈Ă���A�ƌ��߂�̂͊댯�ł���Ǝv���B�R�����̖ʂ��猈��I�Ȕ���������Ȃ��̂ňꉞ�F�߂Ę_�|��i�߂悤�B

���Ēr��{�厛�ɏ�������w��╨�z�����x�ɁA���炩�ɒ��@�،o�E�����������N��t�ɔz�����ꂽ�Ƃ���A�������ꂪ�l�V�m���F�ŁA������������l���M������ꂽ�Ƃ���ƁA����͂ǂ̗l�Ȏ����Ӗ����邩�B�悸���Ɂw��J���L�^�x�Ɂu���͕揊�̖T�ɁA�o�͓������ɂ��ĕ揊�̎��ցv�Ƃ����⌾�Ɣw������B�����ɓ�����l�M�́w��J���L�^�x���̂��̂̐������^���ė���B���Ő�Ɍf�����w���a���x�́u�卑��苗��̒D��������]�]�v�̌���֑�ȁA�����͔G��߂𒅂������t�ƂȂ�B�X�ɏ��_�ŏq�ׂ��悤�ɁA���̒r��{�z�����Ɠ���M�ւ́w�g���R�v�����Ԓ����x��������l�䐳�M�Ƃ������ɂȂ�A�吹�l��������l�ւ̐g���R�t�����A�]���ĕ揊�̗֔Ԑ����A�S�Ĕے肹�˂Ȃ�Ȃ��Ȃ�B�z�l�ɏd��Ȗ����������s��ł���̂����̔z�����Ȃ̂ł���B�����A���f���������̖���S�Ĕے肵�s�����Ȃ���ΐ������Ȃ������A���ꂪ�r��̔z�����ł���B�����č��X�Č����閘���Ȃ��A�w��J���L�^�x�A��⌾�A����������l�ւ̌�t���͌��R���鎖���ł��肱���ے肷�鍪���͑S�������Ȃ��B�킸����Ђ́A������ʂ��Ď������̗l�ȋL�ڂ����������ǂ������^�킵���������ȂāA�����̎j�������E����邱�ƂȂǒf���ĂȂ��B�t�ɁA�Ⴕ�����@��̎j���ɍ��ւ��ʕ���������Ƃ���A���ꂱ���Ő�ɋ^���Ȃ���͂Ȃ�Ȃ��B䢂Ŗ|���āA���_���́A��Œ��ׂ��A�w�v�����Ԓ��x�̕M�ւ̂��Ƃ��Ċ�����ƁA���ɂ��̐����͉������Ȃ��ė���B�������́w�z�����x�A���тɁw�v�����Ԓ��x�̕M�̂��A������l�O���܁E�Z�N���̂��̂Ƃ��鎖�͖����ł���A�^�킵���̂ł���B�݂̂Ȃ炸�A�吹�l�̌�⌾�Ƃ��āu�����тɌ�o�͕揊�̖T�A�揊�̎��ɒu���v�Ƃ���B���̌�L�^�͍ĎO�q�ׂ�悤�Ɉ�_�̋^���]�n�Ȃ����j���ł���A������l���A���̌�⌾�����ď��E�N�֔z�����邱�Ƃ����߁A�L�^�Ȃǂ���铹�����Ȃ��B���u�D��v�Ə������킯���Ȃ��ł͂Ȃ����B�Ƃ���Γ��R�A���̔z�����Ȃ���̂́A�������̗��R�ɂ�菺�E�N�A�����͂��̌n���̎�ɂȂ�d��ł͂Ȃ����A�Ƌ^�킴��Ȃ��Ȃ�B

�����āA�����������鐼�R�{�厛�����́w��J���L�^�x�E�w�揊��Ԓ����x�ƁA�r��{�厛�����́w��╨�z�����x�E�w�g���R�v�����Ԓ����x���̋^�����Ƃ�������čl�@��i�߂čs���Ȃ�O��5�E6�N�𒆐S�Ƃ��铖���̐g���̏�A��������l�Ώ��V�m�̋�C�������ɉM����̂ł���B�����{���̐�X�ɁA�����̐g���̏ɏA�ėl�X�Ȑ�������炵���̂��A���͍��̕ӂɍ��������߂���̂ł���B����͖��O���ܔN�Ɛ��肳���\�\����t���Ȃ��āA������l�֏�����g�؈�������̕ԏ����Q�Ƃ��邱�Ƃɂ���Ă������x��m���悤�B

�悸���́w���~��x���f����ƁA���̗l�ȕ��ł���B

��������Č��q�ׂ���������ʁB���̎q����������Č�����������m�d��ČA�ނ������\������ɁA����Ă��̌�V���̎��́A�V�m�B�̂킽�点�������́A�����\���ɋy����B����Ȃ炸���A��g�ɏ[�ĂĂ��厖�̌䎖�Ȃǂ��o�����B���O�l�ɍ����Ă����͐\����Ƃ��A����͐�ɐ\���邪�@���A�m�B�̂��Ă킽�点�������Ɗo����B

�܂��ƂɌ�o���d�����A���l�̌䎖�͂���䎖�ɂČ�B����ɂ킽�点�������̂Ƃ�����d�ɑ����B��낸���Q�ɓ����Đ\���ׂ���B

���X�ތ�

12��11��

�ޏ㔌�˓a

�������@�؉�

�i���@�S�P�|�P�X�V�ʐ^�D�Q�Ɓj

�@

���̎莆�ɂ͔N�����Ȃ��̂ŁA�×���X�Ȑ��肪�Ȃ���Ă���B�O��5�N�E6�N�E7�N�A�����͐������N�Ƃ�������������B�R���A���̏��̓��e�͂��A�X�ɏ��ʂ̏�Ƃ��������킹��ƍO���ܔN�ɌW����̂��Ó��Ǝv����B��̂��̏���́A������l�Ɛg���R��w�i�ɂ��āA�������̖�肪�L��A������A���炭���q�ɋ����ł��낤�g�؈�����ɂ���点�ɂȂ����B����ɑ�������̌����ƁA�S����j���Ȃ��Ă���B�����Ŗ{���̓��e����������ƁA�悸������������l�̌�g�̏���Ă��Ă���l�q�A�������Ɍ����������l�ւ̌����A�˂̏�Ԃ���l���čO�����N�ȑO�Ǝv����B�X�Ɏq�ׂɌ��Ă䂭�Ɓu�V�m�B�̂킽�点������]�]�v�@�u�m�B�̂��Ă킽�点������]�]�v�Ƃ̌ꂪ����B���̘V�m�B�Ƃ͒N���w�����A�����Ă����̐l�X���g���̎R�ɍ݂����͉̂������ƍl���čs���ƁA�}���ʂ��琄���āA������l���܂߂����N���̘V�m�ł���A���̕��X���ꏏ�ɍݎR���Ă����̂́A�O���ܔN�̖��ȊO�ɖ����Ɖ]����B

���Ă��́w���~��x�ɕ\���Ă���u�g����V�ɉ����鉽�����̖��v������̐g���V���̎����z������琄�肵�čs���ƁA�r�㏊���́w�z�����x���тɁw�v�����Ԓ��x�����̈��R���O�C�Ȃ���E�߂ė���̂ł���B������t�����q�āA�g���R�ʓ��E�ɏA���ꂽ������l�ɑ��ẮA�g�؈�����Ƃ̐[�Γ�������A����V�m�B�͕\�ʏ�A�e�p�ً̈c��}�ݓ��Ȃ������B�R���A���S�͌����Ƃ����A���ꂪ��Ԓ�����ɍۂ��āA��X��F�������Ƃ����`�ɂȂ��ĕ\���A���̕��@�Ƃ��Ă��A���ɂ����o���Ȃ������ł��낤���A�u�ނ���@��֔Ԑ��̕����v�Ƃ̌����������咣�����������ɈႢ�Ȃ��B���̓��������l�������₪�āw�v�����Ԓ��x���Y�ݏo������قƂȂ����ƌ�����B

�����ŁA���������v�������A�@��֔Ԑ��ł��������̔@��������N��������w�g���R�v�����Ԓ��x�̑��݂́A���̗��ɏ��N���A���V�m�B�̉@�������l�ɑ��āA����咣�V�����揊�֔Ԑ�������āA�������ً̈c�����������Ƃ���z�����A�X�Ɂw���~��x���u����Ă��̌�V���̎��v�ƕ\�����Ă�����̓��e���A�z���������̎����Ƃ�����悤�B

���w��╨�z�����x�ɂ����Ƃ���ŁA���̐����̔w�i��T���čs���Ə��V�m�A���ɓ����E���N�́A�����g���ɉ�����v�z�s������������ɂ���ė���̂ł͂���܂����B�吹�l�̌�⌾�Ƃ��āA���������тɒ��@�،o�́A�揊�̖T�A�����͎��֒u�������͏[�����m���Ă����͂��ł���B���̂Ȃ�A����Œ���̂P�O���P�U���A������l���w��J���L�^�x�̍Ō�Ɂu��A�䏊�������̎��v�Ƃ��Ă��̌�⌾���L���A�����B�����̗��p���ڂɏ؈��킯�ł��邩��B�ɂ��S�炸��l�����̈�̕��E���@�،o����������Ƃ����s���ɏo�����R�͉��ł������낤���B���N�̏ꍇ���l���Ă݂�ƁA���_�����ɂ͑吹�l���ɓ��ɂČ䊴���ȗ��A�䏊���V���ꂽ������̕��ɑ��閳��Ȉ����A�ُ�Ȗ��̎������������낤�B����͑吹�l���O�́A�{�������핧�@�̍j�i�ɖ��������̂ɁA�䐳�ӂ̖{���{�����@���Ȃ���̂������R�����o���Ă��Ȃ��B���������Ƃ��납�痈�闧�����ւ̐��q�̔O�ł��������낤�B�����Ă��̐M�S�ɂ����������A��r�Ȏv���͉��ߌ�⌾�Ƃ͂����A����揊�ɒu�����ȂǗ̔[�o���Ȃ������̂ł͂Ȃ��낤���B���炭������l�Ƃ����̏��u���@�ɏA���Ă͈ӌ������������ł��낤�B�����ĕ�Ԑ��x�Ȃǂ������Ă̕��G�ȐS���́A���ɓ�����l�����āu�D�����v�Ƃ̕\�����Ȃ����߂�悤�Ȏ��Ԃɖ����W�����B���̗��ɂ͊��ɕ揊�֔ԕ�d���s�̈ӎu�����������Ă������ł��낤�B�����̒��@�،o��������ɂ��Ă��e���l�ȐS������ł������Ǝv����B�ꉞ�揊�֔Ԑ��Ɋւ��ĂفA�\�ʏ�̂ݗ��������`�����������A���S�ɂ͐F�X�Ȋ���N�����A���͂�g���{��ɑ���ϔO���Ȃ��Ȃ�A���̌��ʂ����@�،o���L�ȂǂƂȂ��Č���ꂽ�̂ł��낤�B�����Ė��w�v�����Ԓ��x���U�삵���悤�ɁA�����吹�l�����������������A���������Ƃ���Ō㏔��퍇�c�̏�ŁA���@�I�ɒ��@�،o�͓����ցA�������͓��N�ւƔz���������̔@�������镶����n�����ƍl������̂ł���B

�ȏ�̗l�ɁA������l�E���E�N���A�ݎR�m�Ԃ̋�C�������悻�������@��������ƁA�O�f�́w���~��x���A�O���T�N�P�Q���P�P���̂��̂Ƃ��Ďl�͂̏���ƍ��v���A�[�����̉]���Ƃ��Ă��鎖����������Ă���B�t�ɉ]���Ȃ�A�O���T�N�ȊO�ł͂��̓��e�͒��낪���킸�A�]���ė����o���Ȃ��Ɖ]�����ł���B䢂ł��́w���~��x��U��Ԃ��Č���Ȃ�A�O���T�N�P�O�����A��⍜��������A��O���g���R�֓o���Ă��P�A�Q�P���̊ԁA���c�̌㎖�������ėl�X�ȁA�����݂��ɑ��֗������肪�R�ς��Ă����B�����œ�����l���A���炭�����揊�֔Ԑ��Ȃǂ����S�ƂȂ��Ă����ł��낤�Ƃ���̐F�X�Ȗ��ƁA���ꂪ���X����Ɏ���Ȃ�����A������ɑ��鎩��̈ӌ����A���̎�v�Ȗ剺�h�z�ւ��`���Ă��̎����ɓw�͂��ė~�����Ƃ̊�]��F�߁A12�����{���A�g�؈�����̋����킳�ꂽ�B����ɑ�������̕ԓ����A����12��11����ƂȂ��Č��ꂽ���̂Ǝv���B�����͑吹�l����ł̍ۂ͌䑒���ɂ��Ă��Ȃ�������A�����g���ɋ����Ă������ł��낤�B�吹�l���r��䓞���㒼���ɐg���̓������Ɍ������F�߂ɂȂ��Ă��邵�A���w�{���ʓ����c�`�x�i���S�`�T�Q�j�w�{���ʓ����c���I�x�i���S�{��|�P�X�O�j�����ˋ��͎����Ă��Ȃ����A��⍜���g���R�֊҂�ꂽ�ہu�g�؈�������q�r�����ďo�}���v�Ɠ`���Ă���B�����đ��̌㑽���A�\�ꌎ�ɓ����Ă���ł����q�֏�����̂ł��낤�B���̊��q�ɍ݂�����֕�m�Ȃ��ꂽ���̂Ǝv����B

���Ă��̗l�Ȑg����V�̎�������߂āA���ׂ��ɒm�炳�ꂽ�����́A�u����ɏA���Ď����Ƃ��Ă̓�����̌��������邪�A�R�����̗l�Ȑ����̖V���̎����́A�Ȃ܂����������o��������V�m�B������ȏ�́A���̕��X�Ɉς��������悢�Ǝv���B�����˂ĘV�m�B���\�ʂ͂Ƃ������A���ʂł͕K������������l���@�傽��̗���Ɏ^���łȂ������A�����ꂩ��Ƃ��Ȃ����ɂ��Ă���̂ŁA���̌�g�̏�ɂ��厖�Ȗ��Ȃǂ̋C�z���o�ė��Ă��đ�ϐS�z�ł���B��������l�����̖��ɏA���Ă̎�����x�E�l���Ƃ������嗧�������h�z���ɂ������Ă͂ǂ����Ƃ̈ӌ���������Ă��邪�A���̎��͉��ߕ�点���Ƃē��l�A��m���B����R�݂����ƌ̂ɑ��̕��B�Ɉς��A�Ƃ̕ԓ��ɂȂ�ł��낤�v�Əq�ׁA�Ō�ɓ�����l���A�g���ʓ��Ƃ��Ă����ɍ݂����͒n���Ƃ��č��̏�Ȃ��L��ɂ݂ł���A�Ɛ�A�ːS���̏�������ĕ�������ł���B

�@

���@��

�@

�吹�l����Œ���́A������l�E���V�m�����g�؈��������鋳�c�̎���́A���ɔ��������G�ł���A���m�ɔ��f���������ٓ�����B�R���㗈��X�̊p�x���琄�肵���@���A�吹�l��Ō�A���̑哱�t�Ƃ��āA���V�m���̕\����ʂ̎v�z�s�������m��������A���c�̑哯�c���A�~���Z�a�S��菎���������l�̌�S��A����ɑ����c�̌����Ƃ�����ǓI���n�ɗ��Ă��A�P�Ȃ鎄�I�������Ƃ��đS�Ă𗥂��čs�����Ƃ��鏺�E�N�𒆐S�Ƃ�����A���ꂪ�吹�l�̌�⌾�A�g����Z�A�揊�֔ԓ��R�ς��鏔��������ėl�X�ɘ_�c�����킵�����ʂ́A������l�A���тɂ��̖�ƁA�g�؈�������g���{��𒆐S�Ƃ��āA���c�̘a�����W���悷���@�̔O�ɔR����O�k�ƁA�\�ʏ�͈ꉞ�e�F�����`���Ƃ������A���S�ł͉��������崂�������đ��X�̍O�ʏ��ւƉ��R���čs�����V�m�B�A���łɑ吹�l��Ō㔼�N���o�ł����āA�z�l�ȋ��c�O�r�ɈÉe��\�z�����ނ����Ŏ悳�ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B�z�̗l�ȑz��𗠕t������̂��A�O���T�N�P�Q���P�O���n�؈������������l�֏�����ԏ��̓��e�A�X�ɏ��N��t�̒��@�،o�E�������D��̎����A����Ɋ֗����āw�g���R�v�����Ԓ��x�E�w��╨�z�����x���r��{�厛�ɑ������A�̋^�킵�������A���������ɏq�ׂ�Ƃ���A�O���U�E�V�N���̏��V�m�̍s���A�����揊�֔Ԑ��̕s���s�A���̒�ɗ����g�����_�h���̎v�z���X�ł��낤�Ɛ��l�����̂ł���B

�@

�O���ɉ����ĕ揊�֔Ԑ��x�̐���𒆐S�Ƃ��āA�����̋��c���̓�������X���������B�����ōX�ɑ��̌�̗l�����w����[��Ԏ��x���𒆎��Ƃ��ďq�ׂčs�����B����ɐ旧���āA�吹�l����Œ��O�A�{��q�Ƃ��Đ�肳�ꂽ�h�_����ׂ��Z�l�̓��A���炭������l�͕ʂƂ��ē����E���N�E�����E�����E�����̘V�m�ɏA���Ă��̍O�ʋ��_���A���`���L���Ă������B

�����i�و�苗��j�͏��R�v�N�A�������C�㕔�\�苽�ɐ��܂�A���͈ɓ����e�̑��ň�Y���q��їS���A��͍H���S�o�̖��Ɖ]���Ă���B�Ò����N�P�T�˂̎��ɏo�Ƃ��Đ��قƏ̂��A���̌��b�R�ɓo���āA�r�͂̂��ƂœV��̊w����C�߂����A���̊Ԃɑ吹�l�Ƒ��m��A�����T�N�̖����A�����@�|�䌚���̉����N�ɑ吹�l�ɋA�����A�t��̌_������B���̎������͂R�R�˂ő吹�l���P�˒����Ă���A���̌�͑������q�𒆐S�Ƃ��čO���ɗ�B�吹�l����ł̎��́A�U�Q�˂ň�咆�̑咷�V�ł������B�O���V�N�A���q�l�y�ɖ��@���i��ɖ��@�؎��Ɖ��́j��n�����B�Ȃ����ɏq�ׂ��悤�ɕ揊�֔Ԑ�����܂�����A�g��������ɍۂ��ẮA��⌾�ɔw���đ吹�l�䏊���́w���@�،o�x�\���������o���Ă��܂��Ă���A�ȍ~������l�Ƃٖw�ǐڐG�����������l�ł���B�����R�N�R���A�l�y�ɉ����ĂP�O�S�˂Ŏ₵���Ɠ`�����Ă���B�㐢�A���̓�����k�͑吹�l�������ɓ`�@�t�@�̑喟䶗��E���@�،o�E������̎O�ӂ̗���t������Ă���A���傱�������ł���ȂǂƎ咣����Ɏ����Ă���B

���N�i�卑��苗��j�͊����R�N�k�w�^���R����@���x�@�i���@�S�P�W�|�W�R�j�E�w�{���ʓ����c���I�x�i���S�{��|�Q�O�Q�j�̐��l�A�����Ɠ����̉������C��S�ɁA�����Y�L���Ƃ��A�����̎o���Ƃ��ďo�������B�����U�N�P�O�˂̎��A�f���ɂ���������̉��ɂ���đ吹�l�̖�ɓ���A�������N�䔯���Ē}��[�Ə̂����B���i�W�N�X���A�吹�l���m����@��̍ۂ́A���̂S�l�Ƌ��Ɋ��q�̓y�S�ɗH���ꂽ�B

�㐢�悭�Z�V�m�̓����������ē��N�͋��d���A������l�͕M�|���ȂǂƉ]���Ă��邪�A���_�ɉ����ďڏq�����@���A������l�������d���Ɖ]������ł��鎖�́A������j������_�����B���_���M�ɉ����Ă����ɓƕ����Ē����Ă���ꂽ�B�A�����N�ɋ��d�̎����S�����������Ɖ]���̂ł͂Ȃ��B�B���̓x�����l���鎞�ɁA������l��[���đ��Ƃ����͕̂s���Ɖ]��˂Ȃ�Ȃ��Ƃ̈ӂł���B���łɁA���n�֎͖Ə�����Q�����Ƃ̓`��������Ă��邪�A���͖̎Ə�̐^�U�A�����p��тт��d�������l���A��Ȃ��͂���l�̑m�ɑ���Ɖ]�����A�Ȃǐr���^�킵���Ɖ]�킴��Ȃ��B�w���@���l�N���x�ł��u��Ə�͗a�l���킳��鎖�Í����ւ�炴��Ȃ�A�R�����N�Ɍ��킳��Ɖ]�����ϐ��Ȃ�A���Ə�𗬐l�̎�ɓn���Ɖ]�����Í����̗�Ȃ��v�i�x�v�T�|�P�Q�Q�j�ƋL����Ă���B

���ē��N�͐������ǂ̐l�ŁA�]���Ă��̓��ɂ��@�������ɑ������h���A������l�剺�͕ʂƂ��ĘZ�V�n���ł͐���ȕ��ł������B�������q���J���{���E�r��{�厛�E����{�y������n�߂Ă���B�R���@�`�ɂ��Ẳ𗹂͑��̓��ޕ��Ɠ��l�ŁA���̖{���ς��ܘ_�A���ӂɜ���T�`�ɑ��Ă���B�吹�l��S�P�����I����A�揊�̖T��藧�������������������͗]��ɂ��L���ł���B������l�Ƃ͎���������������l�ł��邪�A�ӔN�y�X�x�m�֗��w�����|�̎j��������B

�����i������苗��A���n���j�͌����T�N�A�[�B�j���ɓ��O�Y�����̎q�Ƃ��Đ��܂�A�c�����Ĕ�b�R�ɓo�����B�R�����i�Q�N�P�R�˂̐܉��߂��đ吹�l�̖�ɓ������B��Ƃ��Ė[�����ʂɕz�����Ă����悤�ł���A�����Q�N�ɂ͑吹�l�̌䖽�ɂ�蓹�P�[�̕�O�Łw���⍻�x��W�ǂ������Ƃ�����B�吹�l����Ŏ��ɂ͉������ɍO�����Ă������̂��A�����ɂ��S�P�����ɂ��s�Q�ł������B���̌�㑍�����ɖ�������n���A�O���W�N�g���R�֓o��A������l�̌��Ɋw���Ƃ��Ċ��鎖�ɂȂ������A�����̕���͎�������ӂɔw����s�������Ĉׂ��A�X�ɒn���g�؈�����̐��X��掖@������������ȂǁA���ɓ�����l���R�Ƃ�����厖�܂Ŏ䂫�N�����Ɏ������B������l���x�m������ƁA���̘Ԗ��R�g���̎ɂ����܂莢�㑔�����ʂɉ��������a�O�N�U�Q�˂Ŏ₵���B

�����i�ɗ^��苗��j�͌����S�N�A�x�͍��ɐ��܂�A�c���̍����������ĉ����̕x�؏�E���Ɉ�Ă��A���̉��ɂ���đ吹�l�̖剺�ɗ��Ɖ]����B��Ƃ��ĉ����^�ԂɏZ���A�����������s�Ȃ����B�吹�l����œ����͑��s���Ō䑒���ɂ��A�g����_�̍ۂ��s�Q�ł������B�ӔN�͐^�Ԃ���k�ɕt���A�x�m�d�{�̓�����l�̌��ɐg�����ی��N�Ɏ₵���B

�����i�@�؈�苗��A�b����j�ٌ����Q�N�A�x�͍�����ɐ��܂ꂽ�B������l�̎l�\��@����ɂ��̒�q�ƂȂ�A���i�V�N�ɂ͑吹�l�̒���ɗ�Ȃ����B�吹�l��Ō�͏���ɏZ���Ă����Ǝv���邪�A���q���ƌ����������@���ł���A���ɓ�����l���j���������悤�ȏ�Ԃɑ����B���̌�͉����C�O�z���Ɍ������A���̑��Ղ͖k�C�����o�ĉ��C�B�E�͖k�A�����Âɋy�ԂƉ]���B

���Ĉȏ�ܘV�m�ɏA���Ă��̗��`���L�������A�g���ɂĂ̌�S�P�������I���Ă���A�ޓ��͂ǂ̂悤�ɍs�������ł��낤���B���{��q�ȊO�ŔԏO�ɉ�����Ă���P�Q���̍���B�͂ǂ��ł��������B�����čO���U�N�����A�S�V�m�����̂��ƂɌ��萬�����݂��揊�֔Ԑ��́A���̖���搂��Ă���u�E�Ԓ��̎��������Ӗ����Ύd�����ނׂ��v�Ƃ̐����������ɏ��炳��Č��ʂ����킵���ł��낤���B���ɏ����ŋ͂��Ȃ��玦�����������@���A���̎j����T�����čs���ƁA���Ɉ⊶�Ȃ���w�Njł���������F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�悸��S�P�����I����̍s���͊m���ȕ������Ȃ��̂Œf��͏o���Ȃ����A���Ԑ�����܂������ł���Γ��R�e�������A�������ł��낤�B�v�@�����C�͂��́w�c�t�`�x�ɔԒ����蒼��̖͗l���u���̌�A���ʓ������ɓ��h���ׂ��炸�Ɖ]���ē����͕l�։���i���B�̕l�j�A���N�͔��J�ɉ���@�i���B�̔��J�Ȃ�j�A�����͈��[�̍��ɉ���A�����a�͉����̍��ɉ���A�F�e�䂪�{���Ɋ҂苋���v�@�i�x�v�T�|�Q�O�j�ƋL���Ă���B���_���̍����ƂȂ�j���͖������Ă��Ȃ��̂ő��̘ԐM���鎖�͏o���Ȃ��B��������q��������l�̉@��A�C�������v�킸�A���ꂪ�ׂɐg���������Ă��܂����Ƃ͏����F���s���ȏ����U��̂悤�Ɏv����B�����V�m�̉��R�Ƃ��̍s��ɏA���Ă��u���������[�A�����������ցv�Ƃ̋L�q�́A�������t�Ƃ����s���Őg���ɓo���Ă��Ȃ�����������Ԓ����؉�����ؖ������ȏ�A���炩�Ȏv���Ⴂ�ƌ����悤�B���E�N��t�̎��͋��炭���Ȃ����̂Ǝv���邪�A�B���̉��R�̎����́A�O���ɂ��q�ׂ��l�ɐ��m�ɂ͔���Ȃ��B���ɓ��N���Ԃł��邾���ɐr�����̐���͓�����B�{���ɂ͘V�m�ȊO�̒�q���ɏA���Ă͉��̋L�q���������A���ꂼ��L���̒n�ւƎU���čs�������Ƃ͖ܘ_�ł��낤�B����ł͎O���ȍ~��������̊ԁA�ԏO�͓o�R��d���߂��ł��낤���B���̕ӂ��������鉽�����c���Ă͂��Ȃ��B

�R��䢂ŔԏO18���̖@�n�E�Z�n�ׂĂ݂�ƁA���悻���̗l�Ȑ�����ׂ�����Ǝv���B�������̒��œ�����l�̒���q�����͑���q�����ɂP�O���𐔂���̂ł���B

�@

1�@��

2�@���@

3�@���@ �z�O���@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �i�b�㋂�؈�Z�j

�@�W�H���i���n�j �@�@�@�@�@ �i�x�͈����S�Z�j

4�@��

5�@���@�@�@�؈�苗��i�����j�@�@ �@�@�x�͈����S�Z

6�@���@�@�z�O���i���فj�@�@�@�@�@ �@�x�͕x�m�S�Z

�@������i���G�j�@�@�@�@ �@�x�͕x�m�S�Z

7�@���@ �}�O���@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �i�x�͊�{���Z�j

8�@�� �@ �a����i���@�j�@�@�@�@�@ �i�x�͕x�m�S�Z�j

�@�������i���ʁj�@�@�@�@�@ �i�x�͈����S�Z)

9�@�� �@�@���@��苁i�����j�@�@�@�@ �i�g���R�Z�j

10�@���@�@�����i�����j�@�@�@�@�@�@ �i�g���R�Z�j

11�@��

12�@���@ ����V�i���j�@ �@�@�i�b�B�@�Ԏ��Z�j

�E�̕\������ƈ�ڗđR�ł��邪�A������l��ƈȊO�̒�q�������ōs�Ȃ��錎�͋͂�1���E2���E4���E11����4�P���ɉ߂��Ȃ��B���Ƃ̌��ɂ͕K����l�ȏ������l�剺�̒�q���������Ă���B�z�l�Ȏd�g�݂���l����ƁA��ɏڏq����l�ɁA���N�����q���̌n���ɑ������킪�A���Ƃ����R���Ȃ������Ƃ��Ă��A4���������Č�������10�����́A���炭�e���̓��ԏO���t���݂̍��g���֓o��A�䐳��̌䋋�d�ɓ��������ł��낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B�܂��āA�������̋��Z�n���䐳��ɋ߂�1���T��2���s���̍b�x�n���ł��鎖�́A��w����𗠕t������̂Ɖ]���悤�B�A����l�ň�g�ƂȂ��Ă���7����10���̏ꍇ�A����n�̈ɉ�������E�A�n�����������ꂼ��o�w�������ۂ��͖��炩�łȂ����A�Ƃ��������̌��ɂ͂����[�l�A������l���킪�������Ă���킯�ł��邩��߂͉ʂ��������Ƃł��낤�B4���͈ɗ^���A�����{��q�̓��������Ԃł���B�āX�q�ׂ��@���A�����͌䑒���A�X�ɐg���ł̌�S�P�����O��̔Ԓ����薘�͑��s���ł������B���̌�2�P�����o�����̓��Ԍ������Ɍ䐳��Q�w�̈חy�X�o���ė������Ȃ��̂Ƃ��v���邪���͉��̎�|����Ȃ��B

���Ďz�l�Ɍ��ė���ƁA��������͂܂��܂�������l�����̖���サ�A��Ԑ��x�̎��H�Z�s�ɐs�͂��ꂽ�ł��낤�Ƃ̐���ȊO�ɂ͉��̏��ׂ����̂������Ȃ��B�R�������Ɉ�����w����[���x�̋L�q���琄���ʂ�A�����̐��x����܂閘�̌o�܁A���������̏��N��t�𒆐S�Ƃ��鏔��q���̋�C�����������l����ƁA���炭������l�剺�ȊO�̔ԏO�́A���ɔ�����������{�拋�d�̈ӎu�������Ă����Ǝv����B

䢂Ŗ|���āA�z�l�ɐ��@����鎖�ԂɎ��������Ƃ��A���揊�֔Ԑ��̈Ӌ`�̏ォ��l����Ȃ�A������l�����N���̘V�m�̗l�X�Ȍ����������A�M�S�Ɍ�咣����A���Ɍ���܂ł�������ꂽ�w�́A���̗��ɂ͂��̐��x���A����̋��c�Z�a�̈����Ƃ��Ă̈Ӗ����܂߂Ă������炱���ł������낤�B�Ƃ��Č���Έ����\���鍂�킪�A�Ԍ��Ԍ��ɋ��c�����̏ے����鐹�_�֓������ė��Ă����A�n�߂đ�����A���_�Ƃ��Ċe�n�ɎU�݂��铯�u�Ƃ̌𗬂�}��A��X�Ȋ������A�������O�ꂳ����ȂǁA�v����ɋ��@��v�̑̐��������A�����̖ړI���B������̂ł���B���ߖ����A�ԏO���ӂ�Ȃ��䋋�d���߂��Ƃ��Ă��A���ꂪ�S�čb�x�ݏZ�̓�����l�̖��B�̎�ɂ���Ăׂ݈̂��ꂽ�Ƃ���Ȃ�A���������ɂ͗֔Ԑ��{���̈Ӌ`�ٖŎ����Ă����Ɖ]�킴��Ȃ��Ȃ�ł��낤�B

���ɁA�O���U�N�P�O���̌������ɏA���čl�@�������Č��悤�B�~�������́w����]�x�i���Ō��Q�R�O�N�j�ł�

�O���U�N�Q����萹�l�̌䏑�����̔y�͎������̐���s�����Ĉ�����ɏ������Ėژ^�ɓ�����R�V����Â��B䢂ɗR���đm���e�X�ɕ��B�r�㒷�h�R�{�厛�ɑтї���B�����M�B���킹�ĕS�l�\�]���ƈׂ��A�T���Z�V�m�������̋`���Ȃ��āA���N�\���\����A�e�X��������i���S�`�P�P�P�j

�ƋL���A���w�{���ʓ����c�`�x�w�{���ʓ����c���I�x�i���Ō�S�T�O�N�j��

�\���\�O�����������q����ċ��{��g���R�ɐL�ԁA���ɕ��Z�t���h�R�ɉ�Ĉ⏑�S�l�\�]�т��S���B

�i���S�`�T�R�E���S�{��[�P�X�P�j

�Ɠ`���Ă���B�O���͈�����ɏ��m���r��Ř^���䏑�ҏS���s�Ȃ����Ɖ]���A�ނ̓͋��ɏ������������g���R�ʼnc�݁A�����Ēr��֏W�܂�^�����W���s�����Ƃ����B���_���ꓙ�����͂�������m�ł��镶���ɂ���Ă�����̂ł͂Ȃ��A�]���ĐM�p����ɑ���Ȃ����̌v��ł���B��̈�����ɘ^���䏑���Z�V�m�����̏㐬�������A�Ƃ̐��͑��̖}��镶������]�j���s������A�����łْʗp���ʕT�`�ł��邱�Ƃُ펯�Ƃ����Ȃ��Ă���B�R�������������q�Q�W�̂��ƌ�l�ł̒n�A�r��ōs�Ȃ�ꂽ�Ƃ̐��͉���Â����炠��B�����^�����W�����ł��鎖���l�������A���̂ɂ��̕T�`�����ہA�g���ł��ꂪ�Ȃ��ꂽ�ƋL���Ȃ������̂��B����ق�ق�r��ň�������C���ꂽ�Ƃ̓`���A�����́A�Ȃɂ������̍��������������炱���^�����W��r��Ɍ��т����̂ł͂Ȃ��낤���B�X�ɏ��N�������銙�q���́A�g���{��ӎ��̋H���ł����������̏�����l�����킹��ƁA������@�v�������Q�W�̂��ƁA�g���R�ōs�Ȃ�ꂽ�Ɛ��肷��̂͏��������ł��낤�B�]���Č䐳��g���ɉ����ẮA�@�������l�𒆐S�ɂ��̖��A�݂̂��W�܂��ĕ�C���ꂽ�ƌ���ׂ��ł��낤�Ǝv����B

���ɉ����̏W�^�Ɋւ��ẮA�剺���ɂ����Ă͌Ⴊ������l���ŏ��ł���A���̌ܘV�m�B�͂ނ���u�吹�l�ɂ͌䎩��̌䏑�߂Ȃǂ͂Ȃ��B���Ƃ����X�����Ă�����͋����ȍ݉Ƃ̐l�ׂ̈ɏ��������̂ŁA������c���Ă����̂͂������đ吹�l�̒p�����킷�悤�Ȏ��ɂȂ�v�Ɖ]���A�����ɎU�݂����M�̂ɂ�����Ă��Ȃǂ̖\���ɋy�̂ł���B������l�͂����J���A�e�n�̌䏑���W�߂���A������ʂ����Ȃǂ��Ė@��쎝�ׁ̈A�w�͂�V���ꂽ���Ƃ́w�x�m��Ֆ�k���m���x�i���T�T�R�X�j�ɖ��炩�ł���B

�����Č������Ȍ�A���N�Q��������̗L�l�𐄎@����ƁA���̎����Ɋւ��Ă͐��m�ȓ�����l�̌���������B��̋M�d�Ȏj���Ƃ��Ďc���Ă���B�����O���V�N�P�O���P�W���A�吹�l��Q������c����A�㑍�ɏZ�ޔ���[���ۂɈ��Ă�����A���肠��Ɠǂݎ�鎖���o����̂ł���B

���́w����[���x�i���T�T�T�S�j�@�ɂ���ē����̓����E���N�����q���̓����A��������l�𒆐S�Ƃ���g���R�̏A�������̗��҂̊W�A�S��Ȃǂ����炩�Ɏ@�m�o������B���������̎j���Ƃ��č��̕ӂ̏�����`������̂́A���̏��莆��[���đ��ɂȂ������l����ƁA���ɋM�d�ȉ��l��L������̂Ɖ]��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�R�����̌��͕����ꂬ��ɂȂ��Ă���A���͂Ƃ��Ă͐r����������A�������Ɏ�����Ă���d�v�ȓ_��v�A��ӂƂ��ĔV����L���ƁA

���q���̏��V�m�́u�n���̔g�؈�����ɕs�@�̐F�������Ă���B�]���Č�⌾���猩�āA�����吹�l�̌䍰�͐g���ɏZ�܂킹���Ă��Ȃ��v���Ɖ]���āA���̂Ƃ���揊�֔Ԑ�����炸����o�R���ė��Ȃ��B�R�����i������l�j�@�̌���Ƃ���A�n���ɂ͂���炵���ԓx�͌����Ă��Ȃ��B��X�i������l�Ɠ����j�͘V�m���ɑ����̕ʈӂ������Ă��Ȃ��B���̎��ِ_���ɐ����Ă��X�������ł���B�̂ɉ�X�ɑ��������Ƃ��āA�剺�̕��X���Q�w�Ȃ���l�ɂȂ�����ǂ�������������A�M�m�i����[�j�����o�ʼn����鎖��]��ł���B

�嗪�E�̗l�ȕ��ӂƉ������B�����ōX�ɖ{��ɕ\���Ă���l�X�ȓ��e�ނ��A���̏�ő��X������{���Č��悤�B

�@

�@�@���q�����V�m�̒n���ɑ���\�\�Ђ��Ă͐g���ɑ��Ă̍l����

���V�m�̒n���ɑ���l�������ǂ̂悤�ł��������́A������l���n���̕s�@�Ȃ�͉���Z�ނ܂����R��⌾�ɂ͏��苟���ǂ��A�s�@�̐F����������

�ƁA�n����ٌ삳��Ă��鎖����t�ɐ���o����B�����u�吹�l����⌾�Ƃ��āA�Ⴕ�n�����@�ɔw���悤�ȍs�Ȃ�������Ȃ�A�����̍��͂����g���ɏZ�܂Ȃ��Ƌ��ɂȂ��Ă������A���ꂪ�����ɂȂ��ĕ\���n���̏��s�͕s�@�ł���v�Ǝz�l�ɏ��V�m�͍l���Ă���̂ł���B����ōő��n�����s�@�ł���ȏ�A��⌾����݂đ吹�l�̌䍰�́A�g���̎R�ɏZ�܂킹���Ă��Ȃ��Ǝ咣���Ă���B���̗l�q�́u�ނɂ͏Z�܂��������ʋ`�𗧂āv�̕��ɂ���Ă��m����B

�@

�A�@���q�����V�m�̍s��

���V�m�͑O���̂悤�ȍl���������Ă���̂ŁA�K�R�I�Ɍ�{��o�w�̕K�v�Ȃ��Ƃ̑ԓx���Ƃ�悤�ɂȂ��Ă����B�������̓����́A���ɏ��V�m�͗֔Ԑ����͑ł��̂ĂāA�S���g���ւ͓o��Ȃ��Ȃ��Ă��������킩��B�����K�m�Ɏ����Ă���̂��A���̂��ꂼ��̕��ł���B

���������g���̑�̌��̍r�قČāA���������̒��ɁD�e�茜�点�����A�ڂ����Ă��ʎ��Ɍ�B

���̕��ɏA���Ă͊��Ɂu������l�v�����ʓ��v�̍��ŏڏq�����悤�ɁA������l����Z�V����Ă��Ȃ������ׂɁA��悪�r��ʂĂĂ��܂��Ă���Ƃ̈ӂł͂Ȃ��B�V�m�B���o�R���d�����A�֔Ԑ����L�������ɂȂ����������ɂȂ�A��{���ł��̂ĂďȂ�݂ʁA���V�m�̑Ӗ����A�����ӂ߂Ă�����䕶�ł���B���ɁA

���l������A3�N�͉߂��s����ɁA�����_�̎��䍹�����l�Ȃ�ׂ��A���q�ɂ͒�߂Č䂳�킮��߂ǂ��A����͎Q��č��̓x�̌䐢�ԏ��炸��]�]�B

�@��������吹�l��ňȗ��O�N�̌�����߂������A���{�ɑ���ܕ��̌䏑�w�����_�x�̔����͂ǂ̗l�ȏ�Ԃ��A��߂����q���̖咆���A�������{�ւ̉^�����s�Ȃ��Ă��鎖�ł��낤���A�����g���̎R���ɋ��鎄�ɂƂ��Ă͂��̗l�q��m�邱�Ƃ��o���Ȃ��B�Ƃ̈ӂł���A����͓������V�m�����g���ւ��Q�w�����A������l�Ɩv���ł��������Ƃ�@���Ɏ����Ă���B

�t���E���炸�A�Ɛ\���@��𗧂ĂȂ���A�����ɖ{�t���̂ĕ�菞��A������Ԃ̑�����p�Ȃ��o����B

����͎t��̊W�͎O���ɂ킽���Ă̐[������������B���̎t���̂Ă�Ɖ]���̂͑吹�l�ɔw�����Ƃł���A��ʐ��Ԃ̐l�X������������Ă��ى��̗]�n���Ȃ��Ƃ̕��ł���A�����ɂ����炩�Ɂu�����ɖ{�t���̂ĕ�菞��v�Ə��V�m���̑ԓx���\�킳��Ă���B

�@

�B�@������l�̒n���ɑ��錩��

�n���ɂ��Ă͏��V�m���s�@�ł���ƌ���̂ɑ��A������l�͂ǂ̗l�Ɍ��Ă���ꂽ���A����������Ă��镶�͑O�ɂ����������A�n���̕s�@�Ȃ�́A����Z�ނ܂����R�A��⌾�ɂ͏��苟���ǂ��A�s�@�̐F����������B�̌�ł���B����͉]���܂ł��Ȃ��A���V�m�ْn�����s�@�ł���Ɣ��A����𗝗R�ɓo�R���ĔȂ����A���̌���Ƃ���ł́A�����ɂ͂��̂悤�ȕs�@�̋C�z�͈���ɕ\���Ă��Ȃ��Ǝv���A�Ƃ̈ӂł��肱�ꂪ�{��̍��q�ł���A��������A����̂ɂ�������������Ƃ��āA�̓��̂悤�Ɉ��̐l���A�F�g���𒆐S�ɂ��ďW�܂邱�Ƃ�]�ޓ�����l�́A���X�Ȃ�ʌ�w�͂��W�J���Ă���̂ł���B

�@

�C�@���q�����V�m�ƒn���Ƃ̊W

����䢂œ����̒n���g�؈�����̍s�������ƂȂ�B���V�m���ɂ͕s�@�ƌ����A������l�ɂ͂��̐F���������A�Ɖf���������̍s���A䢂ɂ͉��������Ȃ���������������B���V�m�̌����Ƃ��ẮA�����܂ł��n�����@�ɔw���Ă���ƍl���Ă���B����͖{��ɏ��V�m�̌��Ƃ��Ė��炩�ɂ͕\���Ă��Ȃ����O�ɂ����p�����@���A�吹�l�̌䍰�́u�ށi�g���̒n�j�ɂ͏Z�܂���������ʁv�Ƃ̋`���A�ق�����Ɖ]�����Ă��邱�Ƃ��琄���āA����͓��R�u�n���s�@�Ȃ�͉]�]�v�̑吹�l�̌�⌾�Ɋ�Â����`�ł���A���ǒn���̕s�@��f�����Ă���ƌ��č��x���Ȃ��B

�ł͈�̑吹�l�̌���ӂƂ��ċ���ꂽ�u�n���̕s�@�v�Ƃ́A��̓I�ɂǂ̗l�ȍs�ׂ��Ӗ����Ă����̂ł��낤���B���ɂ��Ă���𐄂��ʂ邱�Ƃ͎���ł͂��邪�A���̌��ӂ��悭�l���Č���ƁA���炭�@�`��̔w�����x�����ꂽ���̂ł͂Ȃ��낤���B��i�ł��G��邪�吹�l��ݐ��������炵�āA���ɂ��̎�M�U��͏����̔w����\�z�����ނ�ɏ[���Ȃ��̂��������Ǝ@������B����̂ɂ����A��Ō�̂��Ƃ𗶂����āA�嗧�������q���ɉ]���c����Ă������̂ł��낤�B�W���u�n���̕s�@�Ȃ�͉���Z�ނ܂��v�Ƃ̌�⌾�́A�吹�l�̓��Ō�͕揊��g���ɒ�߂鎖�ł��邵�A�ݐ����l�A���c�̒��S�n�ƂȂ��čs���ׂ����ł���B�����������ɍ����̒n���̐��i�A�����͐M�U��A�M���̐i������琄���āA���B�̈ӂ��y�A�@�`���Ȃ���悤�ȏ�Ԃɗ������邱�Ƃ�\������āA���ӂ����N�Ȃ������䌾�t�ł��낤�B�]���ĎႵ�s�@����������䂪���͏Z�܂Ȃ��A�����A�ނ��둴�̗l�Ȏ��ԂɂȂ�ʂ悤�[���z�ӂ��鎖���u���ꂽ���̂ƍl����B�����ŕs�@�Ƃ́A�@�ɔw���A���ɂ͂���鎖�ł���A�吹�l�䗧�Ă̐��`��j��A������掖@�̍s�ׂ��w�����̂ł��낤�B�Ⴕ���ꂪ�P�Ɉ�ʓI�ȏ������قɉ����āA�@�刽���͖��B�̈ӂɏ]�킸�A���ӂ𗧂Ēʂ��đΗ����鎖�A���炢�̈Ӗ��ɗp����ꂽ�Ƃ���A��ɑ����u����Z�ނ܂��v�̌��t�Ƃ̒ލ������猩�āA������Ȃ���������B

�z���l���ė���Ə��V�m�̌����猩��Ȃ�A����Ō�g����_�A�����͌����������ɁA��������ɊY������s�ׂ��������Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�R�����������l�́A�āX�q�ׂ�悤�Ɂu�s�@�̐F����������v�ƕٌ�Ȃ���Ă���B�Ⴕ����掖@�̏��삪�������Ƃ���A�吹�l�̉��@�`�ɂ͋ɂ߂Č��i�ł��点���������l���A�����ӂ߂邱�ƂȂ�����������A�݂̂Ȃ炸���V�m�B�ɑ��Ă����݂����肳��铹�������낤���B���R�Ɏ���o�܂͂��̏ؖ��Ƃ��ė]�肠�鎖���Ɖ]����B�ނ��낱��͋t�ł���B���a���Ɂu���q�Ɍ��������q�́A���_���̍�����苋���A�ނ��Q�w���ׂ���v�Ƃ���@�����q���̒�q�O�ł���Έ����͏����ʂ�掖@�Ȃ�A�Ƒ�ڂɋ������Ƃ����낤���A������l�ɂ��āA���̂悤�Ȍ�ԓx���������Ƃ͒f���čl�����Ȃ��B�Ƃ��Č���Ώ��V�m�̏�����u�n���̕s�@�v�Ȃ���e���A��}�����������Ƃ������̂ł���B��̊��q���̏��V�m�فA掖@�̖{�Ɩ{���Ƃ��]����l�B�ł���A���ߒn���ɑ吹�l�̐��ӂɔw������l�ȍs�ׂ��������Ƃč����C�Ɍ�����킯���Ȃ��A�����Ă₻��ɌP����^����ȂǂƂ͍l�����Ȃ����A���������āu�ނɂ͏Z�܂��������ʋ`�v�𗧂Ă鎑�i���ܘ_�Ȃ��Ɖ]���悤�B�����ōl������B��̎��́u����v����̂Ƃ������V�m�ƒn���̑Η��ł���B���̌������e�͒m��ׂ����Ȃ����A�������ҊԂɈӌ����ꗂ𗈂����A�s�a����������Ă����Ƃ����������Ȃ��B������n���A������l�̐S��Ƃ��āu����ƂĘV�m�B�̌䎖���������Ɏv���i�点�i���j�͖@�،o����m�������A�n���Ɛ\���^���Ɛ\���w�X�������Ɍ�A��s�R�Ƃ��ꂵ�ߋ����Ήx�ѓ��苟�̗R�n�����\�����A�^����������v�Ƃ��鎖���猩��A�n���̑��Ƃ���A���̂ɏ��V�m��������s�@�Ă�肵�A�o�R���Ȃ��̂��A���̗��R���������Ȃ����A�Ƃ��������ӂ��Ȃ�����\�����āA���V�m�̕s�R�������ΐ��ɉx�����Ǝv���Ă���̂ł���B�̂Ɉ���I�ɏ��V�m�����A�����n���ɑ���v���߂����A��������A���̌��ʂ�����������Q���Ăł������̂ł͂���܂����B�Ⴕ���̌o�܂������ɉ𖾂����A���ɑO���Ő��@�����A�֔Ԑ������鏔��̏���ƍl�����킹�A���V�m��������������A�֔Ԑ���������A��{��o�w��ӂ�l�ɂȂ��������A���Ɩ����ɂȂ��ė�����̂Ǝv����B�ʂ��Č�Ō���g����_�̊Ԃ��A�O���V�N�̎n�ߍ����A�����͖��n�������q�ɍ݂鎞���A�����̎������镶���͎c�O��猻�����鎖�͏o���Ȃ��B�̂�䢂ʼn]���鎖�́A�����Ƃ��O���V�N�̌�Q��������ɂ́A���炩�ɏ��V�m�����A�g���ւ͋v�������������Ă����Ƃ̎����ł���B

�@

�D�@������l�̊��q�����V�m�ւ̉���

�����鏔�V�m�̑ԓx�ɏA���Ă͓��R���̑哱�t�Ƃ��āA���䐳��݂��g���R�̕ʓ��Ƃ��ē�����l�͕�ԋ��d���ӂ��鎖��ӂ߁A�x������ꂽ�ł��낤�B����͖{��ɂ������ɂ��̈ӂ����ގ����o����B�A�����_�A���́w����[���x�͏㑍���ÍݏZ�̔���[���ۂֈ��Ă��̂ł���A���̐l�͕�ԏO�ɂ͓����Ă��Ȃ��B�R�����̔���[�ւ���z�l�ɐX�Ǝ����i���A�吹�l����Ƃ��Ď������̒��S�҂�������V�m���䐳��֎Q��ʂƂ͉��Ə�Ȃ������Ƃ��������Ă���̂ł���B�����Ăⓖ�̌�{�l�B�ɂ��̎|���x�����ʓ������Ȃ��B�K���₱�̌�Q����������āA�����͂���ȑO�ɂ��Ӗ��̏���ӂ߂�ꂽ�Ɛ��@�����B�]���Ė{��͈ꉞ����[�ւ̓�����l�̌䌾�t�ł͂��邪�A�ĉ��͊��q�����V�m�ւ̌䌾�t�ł���A�䕶�ł���Ɣq���č��x�����Ȃ����̂ƍl����̂ł���B�R�����{��ɂ����̌�S������Ă���@���A���V�m���֍��̎|�����킳���ɓ������ẮA�����ĉ@�匠�𐓂ɒ��Ă̍����I�Ȍ������p���łȂ������낤���́A������l�̌�l�i���炵�Ă��A�������̌䗧�ꂩ�炵�Ă�������ɓ�Ȃ��B�����O���ŗ֔Ԑ���̍ۂ̏�𐄎@����i�ł��q�ׂ��悤�ɁA��Ō�̈������Ƃ��~���ɓ������A�Ȃ��ċ��łȋ��c�Ԑ��𐮂������ƌ䕅�S�V���ꂽ����z�N����Ȃ�A�v�����ɉ߂�����̂����낤�B

�����Ŗ{��Ɏ�����Ă��鏔�V�m�ւ̉����̕������ƁA

���������g���̑�̌��̍r��͂ČāA���������̒��ɐe�茜�点�����A�ڂ����Ă��ʎ��Ɍ�B

���̕��ɏA���Ă͍ĎO�q�ׂ��悤�ɁA�ܘ_��悪�����Ɏz�̗l�ȏ�Ԃł���͂��͂Ȃ��A������l��ꓝ���ӂ�s�����Č䋋�d�V����Ă͂����̂����A���V�m���Q�w���Ȃ����肳�܂��`�e���ꂽ�ƌ���ׂ����͓��R�ł���B�R���X�Ɉ���ˍ���Ő��ʂ���Ȃ�A������l�͌���͎z���̔@���A����e���Ȃ��r�p���Ă���̂ł���ƁA�������������ł��邩�̂悤�ɋL���ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B������n���Ɉ�����������A�g�����h�����鏔�V�m�Ƃ͉]���A�吹�l�̈��Ƃ��Ĉ�Ђ̕�ӂ̔O���������킷�Ȃ�A�K����n�b�Ƌ����h�����v���ł��낤�B�]���̍s���|��������z���A�{�t�䐳��ւ̒Ǖ�̈Âɋ��ꑁ�X�ɗ��R����ł��낤�B�z�l�Ȍ��ʂ����҂���Ă̌�L�q�ƍl����̂́A�ʂ��Ă������߂��ł��낤���B�����̓�����l�̌�S���Ƃ��ẮA�������Y�݂ɂȂ��Ă���ꂽ�Ɣq������̂ł���B���ɁA

�n���̕s�@�Ȃ�͉���Z�ނ܂����R�A��⌾�ɂ͏���ǂ��s�@�̐F����������B���̏㐹�l�͓��{�����ɉ��҂l�������ɍ��̓a���肠��A�R��Ε������ɂ�����p���ʒ��͏�������L���A�����ɂ����̐l�̏��̂ɉ炷���������A�����֎����Ă����V����Č����B����͌��܂Œ�߂��������Č���A�ނɂ͏Z�܂���������ʋ`�𗧂Č���͔@�����L��ׂ�����B���F�n�����s�@���ΓD��ŌȂB���ł������Ύ̂ĎQ�点����Ƃ����o����B

���̕��ɂ͐��ɗ���s�����āA�x�X�ƊЂ߂��������l�̌�S����ݏo�Ă���Ɣq������B�������V�m���́A�吹�l�̌�⌾���|�Ɏ���āA�n�����s�@�ł��邩�瑁�吹�l�̌䍰�͏Z�܂킹���Ȃ��A�]���ēo�R�̗v�Ȃ��Ƃ���Ă��邪�A���n���ɂ͈���ɂ��̋C�U��͌����Ȃ��݂̂Ȃ炸�A��̑吹�l���u���{�����Ɏ���҂l���Ȃ������̂ɁA���̔g�؈�a����͑҂��Ă��Ă��ꂽ�B����ɖŌ������ɂ����Ƃ���ŁA���傪�������̕��@����M�p�Ȃ������͎�X�Ɠ���N����ł��낤���A���̔g�؈�����̏��́A�g���̎R���Ȃ�Α��̗l�ȗJ�����Ȃ��̂ɍ����Ɋ���߂����v�Ǝz�l�ɐg����������ꂽ�Ɖ]���̂��A���̎��͂��̐g���R������Ɏ���������炱���ł���B�����A���ɐg���㓟�̑O������������A�g�؈�����͐M�S���n�ł���A����⌾�������Ĕ@���ɂ�����ɂ͂Ȃ�ʂ�������Ȃ����u�������ɂĎ��Ɍ�Ƃ�����ΐg���̑�ɂ����������v�i�S�W�P�R�V�U�j�Ƌ���ꂽ�̂ł���B����̂ɉ��ߒn���̔g�؈�������ǂ̗l�ł������Ƃ��Ă��\��Ȃ��ł͂Ȃ����B���̎��͌�X���ς�ʋ`�Ƃ��Ē�߂��Ă���̂ł���B����Ȃ̂ɏ��V�m���́A�n�����s�@�ł��邩������吹�l�̌䍰�͐g���ɏZ�܂킹���Ȃ��A���Ǝ咣���ĎQ�w���ʂ͈̂�̂ǂ��������ł��낤�A�̗����ʘb�ł͂Ȃ����B���F�n���̑ԓx����s�@�̐F���o�n�߂����́A�吹�l�̐��`�����������Ăčs���˂Ȃ�ʉ�X�Ƃ��āA���ɔY�܂˂Ȃ�Ȃ����ł��낤�B�R�����ꂾ����Ɖ]���Ăǂ����Č����̂ĂĂ悢�Ɖ]���悤���A�����Ăǂ̗l�Ȏ������낤�Ɩ{�t�̌䐳���ł��̂Ă�ׂ��ł͂Ȃ��ƍl����B

��v�ȏ�̔@��������l�̉��߂̌䕶�Ɣq������̂ł���B�������̕������l�s�Q�̏��V�m���t�G�̏��s�ł���A�Ɛ����̔��Ɏ��Đӂ߂��Ă���B����͐�ɂ��������̂ŕ����f����ɗ��߂�B

�t���̂��炸�A�Ɛ\���@��𗧂ĂȂ���A�����ɖ{�t���̂ĕ����A������Ԃ̑�����p�Ȃ��o�����B

�@���X�ɁA

���q�ɂ͒�߂Č䂳�킮��߂ǂ��A����͎Q��č��̓x�̌䐢�ԏ��炸��ɏ������g�̏p�Ȃ��܂܁A�͂��炩������ւ鎖����킸�A�����ÁX�Ɗo����B

�@�Ƃ��L����Ă���B���q���ʂɍ݂�����E���N���̖����́A��߂đ吹�l�̌䐸�_���p���A���Њ���������Ă��鎖�Ǝv�����A���̗l�q��m����q���o���������Ƃ����̉ɂ��Ȃ��A����ɏ��X���N������Ȃ��̂ʼn������o��������ւ鎖���K��Ȃ��B�]���Ė����ł̗l�ł���B�z���L����Ă���̂ł��邪�A���̍Ō�ɂ���u�����ÁX�Ɗo����v�Ƃ̈�{�̂����ɂ͖��ʂ̌�S�����܂܂�Ă��悤�B�a�g�̈䎩�g�Ŗ剺���ʂ̏���@�m���鎖���o���Ȃ��̂��c�O�łق��邪�A����ɂ��Ă��A���q���̏��t�͎���o�R�����Ȃ���Ζ����̉����������Ȃ��A�����悤�₭��Q�N�̌�����߂������肾�Ɖ]���̂Ɉ�̉��Ƃ��������A���q���݂̂Ȃ炸���̘V�m�����o���Ĕʓ����́A�S�������ނ��łł���ƁA���O�ɏ��V�m�s�Q�̖Y�����l���Ă��邳�܂��m��悤�B

�@

�E�@������l���тɒn���̐S

���Ĉȏ㏔�V�m�̐g���ɑ���h���̏�ԁA������x���X�ƁA�����͌������@����������l�̌��S���L���ė������A�ܘ_������l�Ƃ���ẮA�B�P�ɔ������鎖�����ł͂Ȃ��B

�@�����܂ł�����̊�ȋC���������ق����A��傪�a���m�c���鎖�S����]�܂��ɑ��Ȃ�Ȃ��B���ׂ̈ɏ��V�m���̒n���ɑ��������A�ꍏ�������Ƃꂵ�߂悤�ƁA�䎩�g�������X���݂��J���A���̐^�����l����Ă���̂ł���B�ȉ����̎v���������@���Ɍ����Ă�����f���čŌ�Ƃ��悤�B

�Ⴕ���������S���A���˂Ēm�낵�H�����n�点�������炸�A���̗l������Ȃ��Đ^���m�҂̗~�����A�z����ɐ\�����ߌL��ʁB�g�؈�a���������ɂ��킵�܂���A����ƂĘV�m�B�̌䎖���������Ɏv���i�点�i���j�́A�@�،o����m�������A�n���Ɛ\�������Ɛ\���w�X�������Ɍ�A��s�R�Ƃ��ꂵ�ߌ��Ήx�ѓ����̗R�n�����\�����A�^����������B

䢂ɂ����āA�u�ȏ�l�X�Ȏ����q�ׂ����A�v����ɒn���ɕs�@�̐F�͌����Ȃ��̂ł���A�Ⴕ�M�m���ɒn���ɑ��鉽�����̕s����������Ă���Ƃ���A����͎v���߂����Ƃ������̂ł��낤�B�z�l�ȓ������̐S�ɋ^�����������Ȃ��D�A��������Ă��悢�B�Ƃɂ����^���Ɍᓙ�̐S���@����q�҂������ė~���������z�������ڂ����q�ׂ����悤�i�{��͉z������قɑ�Ĕ���[���킳�ꂽ���̂ł���j�B����͒n���������l���ł���B����Ɖ]���ĘV�m�B�̎���a���ɂ���Ɖ]���̂łȂ����́A��{������ؖ��V�����ł��낤�B�n���Ƃ����A�����Ƃ����A�����ċU��ł͂Ȃ��A�^�̋C���Ȃ̂ł��邩��A��X�ɑ���s�R�̔O�������Ȃ�A��������x�������ł��낤�ƒn�����\���Ă��邪�������S�����l�ł���B�v

�ƍ��̌䕶�ɂ�蓖���̓�����l���тɒn���̐S��A�]�����Ȃ��\������Ă��鎖�������o����ł��낤�B

�@

���@�@��

�ȏ�w����[��Ԏ��x�𒆐S�Ƃ��āA��Q��������̐g���Ɗ��q���̊W�𐄎@����Ȃ�A�ő����̍��͑S���v���̏�Ԃɂ������ƒf������B�R����犸���Ă��������ׂ��������́A�ЂƂ��ɏ��N�����q�����V�m�̈���I�ȉ}���R�v�z�Ɉ˂���̂ł���A�g�����ɉ����������l�����͒n���g�؈�����́A�ɗ͂��̗Z�a�ւ̓w�͂�ɂ��܂Ȃ������̂ł���B

�����ď��V�m���̌䐳��ӎ��̖Ŏ����ߕӂɍ���������T��ƁA�����ɂ͑Βn������̐�s�����Ƃ������������݂����Ɛ��肳���B�R�����̖��ƂȂ�������A�������ɏA���Ă܂ł͖w�Ǒz�@�͋�����Ȃ��B�A�����ҊԂ̊�����Ɖ]���Ă��A�n�����ɂ͉���崂�������Ȃ��@���ł���A�]���Ĉ���I�ɏ��V�m�B���������̗��R�̂��Ƃɒn���ɑ�������ʎv���������Ă����B�����͂��ꂪ�v���߂����ł���A����ł����������m��Ȃ����A�Ƃ��������ꂪ��̌����ł��������ɂ͊ԈႢ�Ȃ��B�X�ɖ|���ė֔Ԑ��蓖���̏���ڂ݂�Ȃ�A�����ɂ���͂菔�V�m�B���䐳���ł��̂ĂĈ���ɏȂ݂悤�Ƃ��ʎ��Ԃ����o����d�肪������Ǝv���B���̓_�Ɋւ��Ă͊��ɑO���ɐ�������݂��ʂ�ł���B

�Ƃ���Ő�ɏڍׂɋL�����悤�ȁA������l�̏��V�m�ɑ�����S�́A���̌�����ɕ���邱�ƂȂ��I�����B���̌��ʂƂ��ẮA�߂��͐������N�́w���a���x�ɁA�����͍X�ɍ~���āw�x�m��s��k���m���x�w�ܐl���j���x���ɋL�����@���A���q���͗l�X��掖@��Ƃ��v�X�吹�l�̌䐳�ӂɔw�����čs�����̂ł���B�A�����̔���[�̋ߗׂɏZ���Ă��������������A���炭���̉e����ւ������̂ł��낤�A��Q����̗��O�����N�t���A�Ƃ�g���R�֓o���ė����̂ł���B

�@

�@

�g�؈�����i�������ē��~�j�́A�b�㌹���̌n�������암�O�Y���s�̘Z�j�ŁA�싐���S�̔g�؈�ɏZ���Ă����̂Ŕg�؈�a�Ə̂���Ă����B�q���ɂ��ẮA�����܂��܂��ł��邪�A���悻�@

���j�͕F���Y�A���Y�����͘Z�Y���Y�ƌĂсA���͐����A恂����p�A

���j�͖�O�Y�A�Z�Y�O�Y�ƌĂсA���͉ƒ��A恂������A

�O�j�͑��i��j�O�Y�A�Z�Y�l�Y�ƌĂсA���͌��o�A恂��S���A

�l�j�͖�Z�Y�ƌĂсA恂͒��`�A�@��������A

�Ə̂���l�l���������悤�ŁA�ꑰ���L���ɉh���A������l�̋�����ւ�҂����������B�g�؈�������}�X�吹�l�̎����ɗ�����悤�ɂȂ����[���́A���t�̍l���Ɉ˂�ƁA������l�������l�\��@�ɍ݂�����������A�����������x�m�͌�H�̕z�{���i�w���ɂ��銯�݂̏h�����j�Ƃ��Ȃ��Ă����W��A���q�o�Ώ㉺�̓r���ɑ�����Ɏ������Ɖ]����B���̌�N�ߓI�ɂ͉���̋���������������A�����b��̏o�g�Ƃ��ĈӋC�������A������l���吹����ɓ���ɋy��ł́A���i��ňꑰ�Ƌ��ɋ����̔O�����̂ē�����l�̖�ɗ�Ȃ�Ɏ������B���̎��́w���a���x�́u�������g�؈�̏㉺�̌�ׂɂ͏����S�̌�t�ɂČ́A���O��̖��͒m�炸�A������ɂ����ɂ��N����Y�����v�̕��A�����́w�{�����^���x�ɂ��u��A�b�㍑�암�Z�Y�����͓������̒�q�Ȃ�A�����Đ\���^���鏊�A���̔@���v�i���@�S�Q�|�P�P�S�j�Ɣg�؈�����������A���q�����ꑰ�\�l�����Ă��鎖�A�X�ɓ�����l�́w������l��`���āx�Ɂu������l�̌�h�߂���b�B�і�A��q�A�g�؈䋽�g���R�֓��苋���암�Z�Y�����A���l�g�؈�Ɍ������A���̊ԏ퐏���d����v�i���T�T�X�U�j���Ƃ��鎖�ɂ�薾�m�ł���B���̓�����l�ɏ]���ē��M��@���������ɏA���ẮA���m�ȕ����͂Ȃ����A�R���w���a���x�Ɂu�����č��̓�\�]�N�̊ԁA���ւ̖@�t�e�����Ɏw�������Ɂv�i���T�T�T�W�j�Ƃ̕�������B�u������\�N���́A������V������O���̎��ւ̖@�t�́A�암�̓��ɉe�����������Ȃ������v�Ƃ������́A�t�ɂ���ȑO�ɂ͔O���s�҂��o���肵�Ă����A�����g�؈�����������O����\���A����ɕ���M���Ă�����������B�Ƃ���w���a���x�͐������N�̌�莆�ł��邩��A�Q�O�N�O�͐��������i�U�N�ɑ�������B�R���ܘ_�u��\�]�N�v�Ƃ��鎖����U�N�Ɗm�肷�鎖�͏o���Ȃ��B�����O�����N�ɂ͑吹�l���ɓ��䗬�߂ƂȂ�A���R�N���q�A���Ă������i���N�ɂ͈��[�։�������A�ĂыA�q���ꂽ�͓̂��S�N�ł���B���_������l���䐏�g���d�Ȃ��ꂽ���ł���B�����W�N�ɂ͗��m����@����o�ĉ������n�̍���z���ƂȂ�A������l�����ēn������Ă��܂��Ă���B�������������킹��ƁA��͂�g�؈�����͕��i�U�N�O��Ɏ̎A�������ƌ���̂��Ó��̐����Ǝv����B�Ȃ����i���N�ɔg�؈�����ŏ��̎����Ɠ`����w�Z�Y�P��������x�������邪�A����͂��̈�������A���������Ƃ��Ă͓��قȕ��̂ł���_�A�X�Ɋm���ȓ��P�O�N�W���������Ɉ��Ă�������Ɂu�M�ӂ͔V����������ƈꗼ�x�A�ꎞ���A�R���嫂������̂ċ��킸�A��M�S�̗R�V����A�ɍ����̎��ɔv�i�S�W�P�R�V�Q�j�Ƃ���ӂ��猩�āA��̐M�p�͒u���Ȃ��ƍl������B�����A�Ⴕ���ɕ��i���N���ɂ͑吹�l�剺�ɗ�Ȃ��Ă����Ƃ���A�P�O�N�Ԃ̊Ԃɋ͂��P�Q��̊J�@�Ɖ]�����͈ꐡ���_���䂩�Ȃ��B�ނ����ĂƂ������A���~�����͎l�\��@�̉��̈ȗ�������l�Ɠ�����ۂ��A���ɓ��M��@�܂Ői�ގ��A����e�����吹�l�̌䉻�������ւ�Ɏ������B�ȉ��悸�吹�l�Ɣg�؈�������тɂ��̈ꑰ�̊W�ɏA���ě������q�ׂ悤�B

���i�P�P�N���n����͖ƂƂȂ����吹�l�͊��q�A���鑁�X�A�����q��Ɍ��Q���A��3��ڂ̍��Ђ�V���ꂽ���A����Ȉא��ҒB�́A�吹�l�̗\���K���̌����ł���Í��̒���ɐ�X�]�X�Ƃ��āA�����u�������o�����Ă���ɂ�������炸�A���ɖ��@�̑�ł��Ƃ炷�~���̑哱�t�����q�Ⴗ�闧�������̐��_����������鏈�ƂȂ�Ȃ������B�~�ނȂ��u�O�Ђ��ėp������������ׂ��v�Ƃ̌̎��ɑ��芙�q�𗣂�鎖�ƂȂ����B���̏�͋��c�̑g�D����茘�łɂ��A�����P�炵�ėߖ@�v�Z��}��A�Ȃ��Ĉ�u���p��������Ƃ̌䐹���A���̑��@��̌����A�������������̖{�Ӌ��o���X����Ɣq�����B���̎��ɓ�����A������l�A���тɂ��̏����S�̒�q�ł�����~�����́A���c���Ĕg�؈䋽�g���̎R�֑吹�l���䏵���\���グ���̂ł���B�����吹���剺�̒n���I�͈͂Ƃ��Ă͏�G�E�����E���[�E�����E���́E�ɓ��E�x�́E�b��E���n�����������B�����œ�����l�E���~�����̐i����e��āA�b��̎R�����Ă�ꂽ���R�͉��ł������낤���B��X���̂��̂��e�Ղ������͂��鎖�ُo���Ȃ����A�P�Ȃ�}���̉B���ł͂Ȃ��B�[����\�z�̉��ɁA�S�ʂ̏��ɂ�ł̌�s���ł���B�����̒��S�n�A���]���ĕz���ʂł������̒��S�ƂȂ銙�q����͗]�藣�ꂸ�A�����L���̖��h�z�̍����n�Ƃ��u�₵�Ȃ����x�̒n�A���̏�Łu�R�тɐg���B����v�Ƃ̌�ӂɓK���n�A������X�̏����������̂��g���R�ł������낤�B�R�������Ȃ�Α��ɂ����߂�ꂽ�Ƃ͍l�����ʂł��낤���A�҂ɂ������ق��ł���B�ɂ��S�炸�����čb��̎R�����ꂽ���R�A�����ɑ吹�l�̓�����l�ɑ���`�Ȃ�ʌ䐹�ӂ�����������q�����Ƃ��o����̂ł͂Ȃ��낤���B�ߋ��P�T�N�ԁA�Ў��������𗣂�鎖�Ȃ��䋋�d�\���グ�A���̊ԁA���@�̖{���Ƃ��Č��������@��掖@���ϐӂ��A���������̑吸�_���f���A���̌��ʂƂ��Č���ꂽ���̐��X���A��ɂ����Ɏ����ċ��ɖ@�،o��g�ǂ��ė���ꂽ�B���Ɉɓ��E���n�̔z���ɍ݂��Ă͂�����h�_���Ȃߐs�����A�X�ɖ@�`�ɏA���Ă��A���ɐG��܂ɐG��A���ڑ吹�l�̌�U���̏ォ��������Ă���B�吹�l�ɂƂ��Ă��`�ĕt���̖@��Ȃ�ƌ䗗�V����Ă���A����Δ鑠�̒�q�Ƃ��̂��ׂ�������l�ł���B������ɂ��̗̎傽��g�؈�����́A�����[���吹�l�̌䉻�ɐڂ��A�M�s�w���̑��i�����ʔ�r�I���̒h�߂ł���B���炭���ږʒk�䋳���𐂂ꂽ�͓̂�O�x���z���ʂł��낤�i�O�f�̕��i�P�O�N�̌�����Q�Ɓj�����Ė剺��ʊς���Ȃ�A���M�L�͂Ȓh�z�͌����ě��Ȃ��Ȃ��A��������ڂ݂���H���q���g�؈�̋�����ꂽ�����@����Ȃ�A��͂������l��ʂ��ĉf�����g�؈�����̎p���������Ǝv����B�吹�l����R�ɐ��]���ꂽ������l�́A���̌�b�x�̒n�Ɉ��@���W�J����Ɏ���ꂽ�B�����S�̒�q���~�����̈ꑰ�ɂ������̎���������ׁA�g�؈䋽�𒆐S�Ƃ��ĎU�݂�����ɑ����̋A�˓��M�҂������B���̒��ɂ͔d�����E�z�O�����̏o�Ƒ����y�o�����̂ł���B�������o�čO�����ɂȂ�ƁA�v�X�ܕ��O��������ƂȂ萋�ɕx�m�������ʂɂ����Ă͔M���@���N�����B�R����������ɐM�k�͋��͂Ɍ������A�s�ɐg���A�s�ނ̐M�S�ɏZ����Ɏ������̂ł���B������l�i�m�U�N��L�^�́w�{�����^���x��q����ƁA�m�����킸�A���̖�킪�@���ɖL�x�ɏW�܂��Ă��������m���B������l�͐����b�E�x�E���A�X�ɉ������n���ʂɘj�鐔���̒�q�h�߂𗦂��钼�ڂ̎t���Ƃ��āA���R��掖@��ӂ̖@��ɒ�g���A���g����ݏZ�̑吹�l�ւ̌䋋�d�ɁA�Ɠ��z�����̌䊈��𑱂���ꂽ�B����g���̎R���A���������߂Ɍ��Ă������́A�₪�Ē��͋����A�ǂ͗����A���͐����ɂ܂�����悤�ɐ���A�����R�N�̓~�ɂ͂Ƃ��Ƃ��u�\��̒��l���ɓ��𓊂��A�l���̕ǂ͈ꂻ�ɓ|��v�i�S�W�P�T�S�Q�j�ė������̂ŁA�����킹���w���B��サ�A���}�̏C�����{�����B�O���ɓ���Ƒ吹�l�̌�G���ɍ݂��Č䋋�d�A�w�ɗ�ގ҂Ȃǂ��S�l�]���W���悤�ɂȂ���ɓ�������B�n���̔g�؈�����A���a�͖ܘ_�A�e�n�̒h�z�͌䋟�{�\���グ��ׂɂ��̐[�R���x�X�����^��ł���B�O���S�N�̂P�P���ɂ͐��ɏ\�Ԏl�ʂ̑�V���������ꂽ�B���̖͗l�͓������q�ɍ݂����g�؈�������́w�n���a���x�i�S�W�P�R�V�T�j�ɏڂ����B�����g�؈�̈ꑰ������̑��B�������ɒn�ʂ��ς��A�������ĕ�d�����ďo����������i�A���c���ɂ͑�t�u�A���N�̕������s�Ȃ��A�Q�w����҂͗������q�̐\�т̎��̔@�����킢�悤�ŁA���ɐ���ł������l�q�ȂǍׂ��ɒԂ��Ă���B�z�����Ă悤�₭���Z���炵���Z�����������A�����ɂُl�R�Ɖ��d�̑��{����������ꂽ�̂ł���B�R�����O���T�N�H�ɂ͂X�P�N��Z���̐g���R������A�헤�ւƏo������鎖�ɂȂ�A��l�R�Ƃ͔��ɕx�m�R�̗����A�b�B�H��H��ꂽ�B���̎��g�؈�̈ꑰ�̂���������A���C����Ȏᕐ�ҒB���r�㖘�����������B�����������A�吹�l�͈�������l�ɂ��C���V�����ł̑���������ꂽ�B���̎��g�؈�ꑰ�͓��~���������߂Ƃ��Ă��̌䑒���ɂ͎Q�Ă��Ȃ��悤�ł���B���̂Ȃ�w��J���L�^�x�ɂ͑S������炵�������ڂ��Ă��Ȃ��A�ނ�����L�^�͎Q���ґS���̖����k��Ȃ��L�ڂ���Ă���ƒ�܂����킯�ł͂Ȃ������m��ʁA�R���䑒������ɂ͕x�E�l���E���c�E�잊�E�r��Z�퓙�̑�h�z�����߁A�吹�l���̎������c���Ă��Ȃ��悤�ȁA�]��m���ĂȂ��������L����Ă���Ƃ��������ƁA���炭�r�㖘����\�グ�ė������B���A�Ԃ��Ȃ�������g���ֈ����Ԃ������ł��낤�B�����~�������A�吹�l���r��䓞���Ȃ��ꂽ�X�����{�ɂ͐g���ɋ��������A�����P�X���t�Ŗ����ɒr�㖘���������|���A�g�؈�̓��~���ɔ�����ꂽ�吹�l�̌��i�g�؈�a���x�@�S�W�P�R�V�U�j�������Ă���_��������B�����̎����琄�@���āA�������~�������Q��o���Ȃ��������̂ƌ��ĊԈႢ�Ȃ��낤�B�Ȃ��m���ȕ����͈����Ă��Ȃ����A���j�����̗l�ɓ`���Ă���B

���đ吹�l�̌�揊�ɏA���Ăٔg�؈�̋��A�g���R�ɂ�����߂�|�́A���Ɍ��u�Ƃ��Č���I�Ȃ��̂ł������B����ّO�q�́w�g�؈�a���x��

���Ă͂₪�ċA��Q����铹�ɂČǂ��A���J�̐g�ɂČA�s��Ȃ鎖�������B����Ȃ�����A���{���ɂ��������Ă������Č�g���A��N�܂Ō�A�ˌʂ��S�����A�\������Ȃ��A�������ɂĎ��Ɍ�Ƃ��A����ΐg����ɂ����������B�i�S�W�P�R�V�U�j

�Əq�ׂ��A��������l���A�O���V�N�ɏ㑍�̔���[���킵������ɂ��A�吹�l�̌�⌾�Ƃ��Ă����������|��

���l�́A���{�����ɉ��҂l�������ɍ��̓a���肠��A�R��Ε������ɂ�����p���ʒ��͏�������L���A�����ɂ����̐l�i�g�؈�����j�̏��̂ɉ炷�ׂ������������֎����Ă�����������Č����B�i���T�T�T�T�j