�@

�@

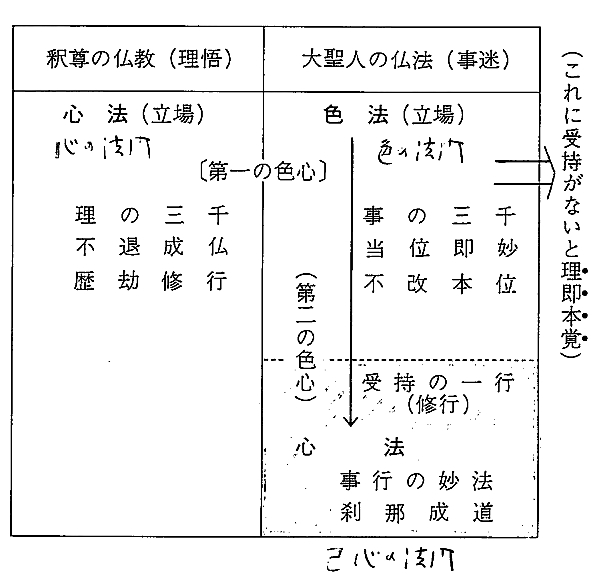

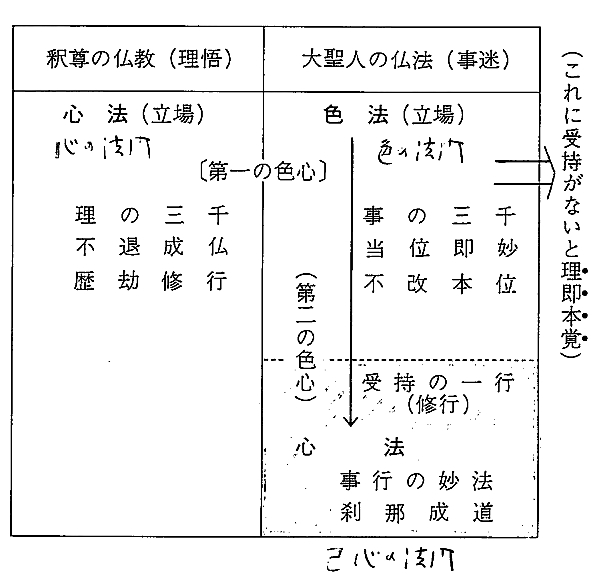

�u�F�@�ƐS�@�v�i��j

�R��@�O��

�͂��߂�

���鏺�a�T�U�N�W���Q�T���̋��t�u�K��ɂ����ē����t�́A���̔@���q�ׂĂ���B

�@���̂��Ƃɂ��āw�S�Z�ӏ��x�́h�E�̖{瑏���h�Ƃ����A�����ߑ����@�ɂ��Ă̖{瑏���̏d�Ɂu�S�@�m���g�����̖{瑁v�Ɓu�S�@�m���@�@�،o�̖{瑁v��������Ă���܂��B���́u�S�@�m���@�@�،o�̖{瑁v�ɂ��āA

�u�R�Ƃ̉]���A��̏��@�͖{���ߗ��A�������ł��������ÑR����A�߉ނ͌�����g�q�͌���₷�]�]�B���֕i�ɂ͗���̏\�E�������A�{��Ɏ����Ă͌��{���̏�̖@���Ȃ�A�v���ɑ��ĔV������ɁA�����͋v����瑂̖{��Ȃ邪�̂ɐF�@�ɔ�Ȃ�v

�Ǝ�����āA�E�v�ߑ��̉����̏ꍇ�ɂ͖��@�͐S�@�̌��ł��邱�Ƃ�������Ă���܂��B

�@�Ƃ��낪�{�剺��̕��͂ǂ����Ɛ\���܂��ƁA�u�F�@�̑��g�����̖{瑁A�T���A�O�o�i���ߌ�䓙�͐F�@�̐�����v�@�i�S�Z�ӏ��E�V��3�E2708�@�S�W�E862�Łj���邢�́u�F�@�̖��@�@�،o�̖{瑁v�i���Łj���ƁA�͂�����Ƃ������ɂȂ��Ă���܂��B����͖{�傪�F�@���S�ł��邱�Ƃ��������ɂȂ������̂ł��B

���邢�́A

�u���@�����܂��Ђ����݂ɂ��߂Ȃ����Ă����ČM���������ցv�@�i�o���a��Ԏ��E�V��2�E1006�@�S�W1124�Łj

�Ƃ����ł���܂��A�h�n�ɐ��ߗ����h�Ƃ������Ƃ͐F�@�ł͂���܂��B�����ɏ@�|��������Ƃ����Ă�������Ă���ɂ�������炸�A�����ڂɌ����Ȃ����݂ł���A�S�@���ƌ����̂ł��傤���B����ł͂܂�Ŏ߉ޕ��@�ɋt�߂�ł���A�S���吹�l�̌�@��ł͂���܂���v�@�i����@9�����EP�R�P�j

�@���t�u�K��̓����t�̍u���̒��ŁA���`�ɂ��Ă̓��e�Ǝ���A�����Ȃ����̈�ł���B

�@���̐F�@�ƐS�@�Ƃ������Ƃɂ��ẮA��ɍ��t��Ƃ��Ė���N���ꂽ�w���̖@��ɂ��āx�ɂ����āA�����ɓ�d�̈ӂ����邱�Ƃ��q�ׂ��Ă��邪�A����Ɠ������A�����ĕ��ʓI�ɍl���Ă͂Ȃ�Ȃ��B��u�����Ɂi�V��3�E2917�j

�u��A�F�S��S�@�Ɖ]�����v

�Ƃ������ڂ�����悤�ɁA�F�S�ɂ���d�̈ӂ�����̂ł���B

�����t��

�u�{�@�̖@��́A�\�E�̈��ʂ̎��ɗZ�ʖ����ȁA���������i���̌�肩�j�A���@�A���@�A���̑�������ʂɂ킽���ċ��ϓ����c���ɊJ��Ă���]�]�v�i����@9�����E�o�U�j

�Ǝ���]���Ă���@���A���������Ȃ�����A�^�����Ƃ̖@��͉���Ȃ��B�c�O�Ȃ�������t�̌��t�̒��ɂ́A���̏c���ȂƂ�����A�����ł��J���b�͂Ȃ������B

�@��̂Ɍ��݂̏@��̋��w�̌y�����́A�ڂ�����ŁA����͎�����F�S�̔@���A�@��̍�����Ȃ��d�v�ȂƂ�����A�n���w��Ȃ݂̑f�l�I�ȍl���ŁA�ʂ蔲���悤�Ƃ���Ƃ���ɋN�����Ă���B

�@�ߗ��͋��w�̌��r���A�M���Ȃ�������ɂ���Ƃ����A�l���Ă݂�o�J�炵�����������ۂ����āA��������邱�Ƃɂ́A�����Â��C���[�W�����܂Ƃ����A���Ƃ̌��t���ɂ͏����A���Ɍւ�ׂ���w���A�ΕƂ����ɑ����A�����������l�����͐���Ƃ��r���Ȃ���ȂȂ��B

�@�킩��ʂ���A�܂��M���悤�Ƃ����̂��A�ǂ�����h�ȐM�Ȃ̂��낤�B���@���h����̘_���A�Ȃꎩ�g�̋^����A��J�����Ȃ���������A���������Ă������Ƃ��A��X�m���Ƃ��Ă̐ӔC�ł���A�{���̐M�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B

�@���������Ӗ��ł́A�������̂悤�Ɏ����E�F�S���n�ߓ��Ɠ`���̖@��̉����邩���A�^���ɘ_������@�^�����������Ƃ́A�S���s�K���̍K�ł���B

�@���������A�b��Ƃ��ĐF�S�̖@�傪��ɏ悹��ꂽ�̂ł��邩��A������D�@�ƍl���āA���Ƃ̖@��ɂ�����F�@�E�S�@�̂�������������������A����̔ᔻ���Ȃ���A���Ɠ`���@��̍ċ��ɋ䂵�����Ǝv���B

�@

�P�A��d�̐F�S

�@�u�͂��߂Ɂv�ɂ����ĐG�ꂽ�悤�ɁA���Ƃɂ����Ă͓�d�̐F�S���l���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@1�͎ߑ������Ƒ吹�l�̕��@�Ƃ����r���āA���̖@��̊�ՁE���r�_�̑���������F�S�ł���B����͐�Ɂw���̖@��ɂ��āx�ɏq�ׂ�ꂽ�A�����Ɨ���Ɠ��ӂł����āA�����Ƃ���̖@�A���͌�肪�A�ϔY��҂����}�v���m�肵���Ƃ���ɗ����Ă��邩�A����Ƃ��A�������ϔY��ے肵���Ƃ���ɗ����Ă��邩�Ƃ������Ƃł���B����Ղ������A��X�ܗ~�ϔY���������}�v���A�����Ȃ���ɂ��āA���̐F�̂����������������ł��邩�ۂ��Ƃ������ƂŁA������Ƃ��āA�ܑ̐F�����m�肵���Ƃ���ɗ��Ă�ꂽ�@��������̖@��A�F�@�̐����Ƃ����A�ܑ̐F�@�𗣂ꂽ�Ƃ���ɐ���������𗝌�̖@��A�S�@�̐����Ƃ����̂ł���B

�@�ܘ_�吹�l�̕��@�́A���O���@�Ƃ����Ď����̖}�v�̏�ɗ��Ă��A�F�@�m��̐���������A�ߑ��̕����͋M�������Ƃ����ė���̕��̏�ɗ��Ă��A�F�@�ے�A�����S�@�̐���������B���̊�{�I�ȗ���̑���������A�F�@�A�S�@����Ñ��̐F�S�ł���B

�@���A���łȂ���A���O���@�̖��O�E�M�������̋M���̌ꂪ�A�ꕔ�Ɍ������Ă���悤�ł��邩��A�ꌾ�t������B

�@��X�̉]�����@��̖��O�Ƃ́A�����Č����Љ�̉��w�K���Ƃ��A�n�����������̂ł͂Ȃ��A���M���Ƃ����̂��㗬�K���Ƃ��x�M�Ȑl�B�̈ӂł͂Ȃ��B�M�G�����ɊW�Ȃ��A�ϔY���������O���O�Ƃ����A�ϔY�������ʕ����M���Ƃ����̂ł���B

�@������l�͘Z�������@�������Ɂi286�j

�u�Ⴕ�v�������Ƃ͒A�{�������Ɍ����āA�����{���̏��Z�ɒʂ����A���ɋ����{�ʂɒʂ���v

�Əq�ׂ��āA���@�̉]�������}�v�Ƃ́A���Z����A�{�ʖ���ɒʂ��čs�������}�v�ł͂Ȃ��A�{�������̖}�v�܂薭��ɓo���čs���ʁA�����}�g�̖��ɓ��ʑ����s���{�ʂ̐����𐋂���{�������̖}�v�ł��邱�Ƃ�������Ă��邪�A���̖{�������̖}�v�������Ė��O�Ƃ����A�����Ɍ��������@��O���@�Ƃ����Ă���̂ł���B�t�ɁA�{�ʖ���A�T���A����ʂɒʂ���A�{�ʂ̒��̗����C�s�r��̖}�v���܂߂āA������M���Ƃ����A�����Ɍ��������@����M�������Ƃ����Ă���̂ł���B

�@�v�͌����Љ�̖��O�E�M���Ƃ͊W�Ȃ��A��̔ϔY���������}�v�ɁA���g�������������ۂ��̖��ŁA����������O���@�Ƃ����A�������f�f暗��E�s�ނ̐��������߁A�}�v�F�g��F�߂Ȃ��̂��M�����Ƃ����̂ł���B���ꂮ��������Љ�ƍ�������ʂ悤���肢�������B

�@���āA�b��F�S�ɖ߂��āA���̐F�S�Ƃ́A�ߑ������Ɛl�吹�l�̕��@�Ƃ̗���̑��������ŁA�吹�l�̎����̖@��̒��́A�F�@�E�S�@�ł���B

�@����́A���Ƃ��}�v�F�g��F�߁A���ʑ����s���{�ʂ��������Ƃ����āA�����ɖ}�v���̖��Ő������蓾��̂��B���A�F�̂��̂��̂��A���̖��ǂ��Ȃ��ɁA��Z�Ƃ����Ă������̂��ǂ����Ƃ����A���ɑf�p�ȋ^��ɂ��������ł����āA�ڂ����͌�q����B

�@�Ƃɂ����A���͂��̓�d�̐F�S��͎ߑ������Ƒ吹�l�̕��@�Ƃ̗���̑���������F�S�A�����ē�ɂ͂���܂��čX�ɑ吹�l�̕��@�ɂ����Ă̐F�S������Ƃ������Ƃ������Ɏ~�߁A�ȉ��A���ꂼ��̐F�S�ɂ��ď��X�ɏq�ׂ悤�Ǝv���B

�@

�i�P�j�@�ߑ������Ƒ吹�l�̕��@�̗���̑���

�@�@��Ɋȗ��Ɏ������@���A�ߑ������Ƒ吹�l�̕��@�Ƃ̊�Ղ̍��{�I�ȑ���́A�����𐬂����ɂ����ĔϔY�����������g�E�F�̂��m�肷�邩�A�ے肷�邩�ɂ���B���_����]���A�吹�l���S�Z�ӏ��̒E�̏�̖{瑏���ɂ�����

�u�S�@�m���g�����m�{瑁A���ԍ�����瑖�n�S�@�m�����i���o�،��E���܁E�����E�ʎ�E�@�m���y�s�i���}�e�~���j���X���J�̓�A瑃n�{�n�������Җ�v�i�V��3�E2700�j

�Ƌ��̔@���A�ߑ��̕����͌������ȂׂāA�S�@�̐����A��������A�䓙�̂��̓��g�A�F�@��ے肵���Ƃ��ɐ����𗧂Ă�B����ɑ��A�������S�Z�ӏ��E��̖{瑏���ɂ�����

�u�F�@�m���g�����m�{瑁A�e�m�`�畃�m�`��A�����O�o�i����䓙�n�F�@�m������B�s�n�]�ƃm���@�n�{�A�䓙�n瑖�v�i�V��3�E2708�j

�Ƌ��̔@���A�吹�l�̕��@�͐F�@���m�肵���Ƃ���A�����䓙�̂��̓��g�����������̐����𗧂Ă�̂ł���B

�@���������ߑ������̐����ςƂ͔@���Ȃ���̂ł��邩�B�ׂ��Ȃ��Ƃ͂��Ă����āA�䓙�̐F�@���ǂ����Ă��邩�X�ɂ��������傫�Ȋϓ_�ɗ��ĂA�������̂��̂��ǂ������Ă���̂��B�V��̌��������ɏ]���āA�ȗ��ɍl���Ă݂����B

�@�ߑ��̐������A���`���e�̎��悩��l����ƁA���E�ʁE�ʁE�~�̏������@�̎l���ƂȂ邪�A���̎n�߂̈�ʂɏ��拳�Ƃ����鑠���ɂ����ẮA�V�䂪���`��

�u�������ʂ��Ė��������v

�Ƃ�����l�ɁA���̐��̑��Ă�ȕ��E����̕��ƌ��āA���͂��̖���ȕ���ł����Ƃ���ɂ���Ƃ���B���ꂪ��ł���B��{�I�ɑ��Ă̕��͖���ł���Ɛ����̂ŁA���R�䂪���̂�����Ȃ��̂ł����āA�����ł��Ȃ�������͖����B�D�g�Œq�Ƃ͓��̐l���A����̌�舢�����ʂ�Ō�ɁA�g���Ă��S��ł��邱�ƂƂ������A�����[�I�ɕ\�킵�Ă���B�v����ɏ��拳�ɂ����ẮA�����͖���Ȃ��̂ŁA�����ł����Ƃ���̋�����^���Ɛ����A���������̋y�т���ɕt������S�i�ϔY�j�͖���ł��邩��A�����ł����Ƃ���ɂ���Ƃ���̂ł���B���ꂪ�ߑ��̋����̏o���_�ł����āA�����莟�悵�āA�ʋ��ɂĂ͋�����������i��ŁA���ɑ����ċ������A�ʋ��ɂ����Ă͊u���O�����������B���̊u���O���Ƃ́A��ؖ��@�ɂ͎��̂��Ȃ��A���̂Ƃ͋�ł����āA��X�̈����ʼn���������Ƃ������́A���ʂƊ�{�I�ɂ͓����ł��邪�A���̑̋�����L�����ɕ��ւł���Ƃ��āA�X�ɉ��L�ɂ��A����ɂ��钆��������A���̒������ς��Ďn�߂Đ�����Ƃ��낪��i���B�����Ƃ���ł���B���������̕ʋ��ł��A�F�@������Ȃ��̂ɂ͕ς�Ȃ��A���E�ʁE�ʂɂ킽���āA��{�I�ɐF�@�͔F�߂��Ă��Ȃ��B

�@���ɉ~���ɂ����ẮA�~�Z�O����������A��E���E���̎O���݂͌��ɉ~�Z���A����ł��邩��A�O�����ɏ�Z�ł���Ƃ���B�����ɂ����Ă͂��߂āA�����A�F�@�͔F�߂��A���_�I�ɂ͐F�@�̐��������邱�ƂɂȂ�̂����A���ۖʂɂ����āA�͂����Ăǂ����B

�@�Ⴆ�ΘZ���Ƃ����ꂪ���邪�A����ɂ͗��_��̕����Ǝ��ۖʂ̍��ʂƂ��o�����߂��Ă���B�����u���v�̋`�ɂ����āA�������狆�푦���A���L�����ł��邩��A�����𐬂���f���ɂ����ẮA�ϔY���������҂��F�����ł��邱�Ƃ�������A�u�Z�v�̋`�ɂ����Ď��ۖʂɂ����Ă͐����ւ̌������i�K��������Ă���̂ł���B���̑��������l���́A�ǂ���ɏd�������邩�Ƃ����A�Z�̋`�ɂ��邱�Ƃ͖����ł���B

�@���Ƃ����_�ɂ����ĕ���������Ă��A���̐����������E�������Ǝ��悵�āA�Ō㋆�햭�o�E�s�ނ̐����ł���ȏ�A���g�ɐ����𐋂��邱�Ƃ͕s�\�ł���B�ނ̓V���t�ł����A�I���ύs���ł������Ƃ������A�q�̏���A�s�̌��łȑ�t�ɂ��Ċύs���ł��邱�Ƃ��A���������g�E�F�@�̐�����ے肵�Ă��邱�Ƃ̏ؖ��ł���B

�@�����̔@���ߑ������͐F�@������ڎw���A���_�I�ɂ͉~���ɂ����Ď����ꂽ���A���ۂ͂���������s�ޖ��o�ʂɂ����A������Ɏ�����p�C�s��������Ă��Ȃ��̂ŁA���NJ�{�I�ɂ͏���ɐ����D�g�Œq�̎p���A�܂萶�g�̖}�v�Ɍ��͂Ȃ��Ƃ����p�����������Ă��Ȃ��̂ł��邩��A�F�@��ے肵������̐��E�A�S�@�̐����Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B

�@����ɑ��đ吹�l�̕��@�́A���ʑ����s���{�ʂ̐���������Ă���B�암�Z�Y�O�Y�a��Ԏ��Ɂi�V��2�E1004�j

�u�@�،o�m�S�n���ӈʑ����s���{�ʖm�\�V�e�s�V�e�̃e�ߋƃ����X����������v

�Ƌ���ꂽ�@���A�ߋƁA�ϔY��т������A�����ܑ̐F�g�������Ȃ���̐����ł���B���̗���ɂ����Č������ꂽ�@��������̖@��Ƃ����B

�@��������瓯���������Ƃ����Ă��A�ߑ������ɂ�����s�ނ̐����g�ɓ����ɂ͂����Ȃ��B�Ⴕ������]���ΓV��̔@���s�т̘_�ɏI��B�����̖@��ɐ��������Ƃ͙��ߐ����Ɍ���̂ł����āA����͔ϔY��т��������̔ϔY�̒��ɁA�M�̈ꎚ�A�̈�s�ɂ���ę��߂ɕ��𐬂���̂ł���B�����ϔY�����Ƃ����B�ߑ������ł́A�ϔY�����S�ɒf�����Ƃ������Ƃ����̂ŔϔY�����Ƃ������Ƃ͍l�����Ȃ����玖���̖@��ɂ����Ă̂ݎg���錾�t�ł���B

���̓��ʑ����s���{�ʁA���߂̐����B�X�ɂ��̐�����ׂ̎̈�s�������A�����̏�Z�A�䓙���F�g�������̏�ŔF�߂��Ƃ���̐����ςł���A�C�s�ł���B���̓��Ǝ����̖@��̓��e�ɂ��ẮA�����ɂ䂸�邱�Ƃɂ���B

�@�ȏ�A���d�̐F�S�A�ߑ������Ƒ吹�l�̕��@�̗���̑����v��A

�i�ߑ������j

�@�@�����Ƃ͔ϔY��f���s�����A�s�ނ̌��̂��Ƃł���B

�A�@�����ׂ̈ɂ́A�}�v����s�ނ̐����܂ł̃R�[�X��K�����p�C�s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�]�����ʁj

�B�@�V��Ȃǂł́A���_�I�ɂ͎O���̉~�Z������A�����̏�Z�Ȃ��������A���g�ɕs�ނ̌��邱�Ƃ͕s�\�ł��邩��A����͕s�т̘_�ł����āA���ʓI�ɂ͐��g�̖}�v�A�����F�@��ے肵���S�@�̐����ł���B

�C�@�s�ނ̌������߂�̂ŁA�ߑ������𗝌�̖@��Ƃ����A�{�ʖ��Ƃ����B

�@

�i�吹�l�̕��@�j

�@�@�����Ƃ͓��ʑ����s���{�ʂƂ����āA�ϔY�����������̌��ł���B����������͕s�ނ̌��ł͂Ȃ����߂̐����ł���B�i�ϔY�����j

�A�@�}�v�����̖��ɁA���ʂɂ����Č��̂ł���A���������߂ł��邩��A�C�s�͗����C�s�ł͂Ȃ��A�̈�s����ł���B�i�]�ʌ����j

�B�@���g�̐F�@��F�߂���ɐ����𗧂ĂĂ���̂ŁA�F�@�̐����Ƃ����B

�C�@�ϔY�̖��������������̐���������̂ŁA�吹�l�̕��@�������̖@��Ƃ����A�{�����Ƃ����B

�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���B

�@

�i�Q�j�@�吹�l�̕��@�ɂ�����F�@�ƐS�@

�@��̎ߑ������Ƒ吹�l�̕��@�Ƃ̊�Ղ̑���������F�@�A�S�@���A���d�̐F�S�Ƃ���A�����Ɏ����F�@�A�S�@�́A���d�̑��ΓI�ȐF�@�A�S�@�܂�����ŁA���x�͑吹�l�̕��@�̒��ŁA��ΓI�ȗ���ł̐F�S�ł���B

�@�吹�l�̕��@���E�����E�F�@�E�ϔY���m��I�Ɍ���Ƃ�����Ղɗ��r���Ă��邱�Ƃ́A��Ɏ������ʂ�ł���B�����Ă���́A���拳�ɂ����ċɒP�ȋ�̘_���A�S�@�̐�����������A�����ے肪�Ȃ��ꂽ���A���̌����ے���Ȃ��ׂɁA�ʋ��ߍ~�����ɖڂ��ނ���ꂽ������A�ŏI�I�ɂ͕K�R�Ƃ��ē��B���ׂ��A���@�̋ɒn�ł������B

�@�����A���ꂪ���@�̋ɒn�ł���Ɠ����ɁA����ԈႦ�ΊO���ƕς�Ȃ��A����Ȃ��O���ɋ߂��`�ł��邱�Ƃ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������m��I�Ɍ���_�A�ϔY��F�߂�_�A�F�@�̏�Z������_�ɂ����āA���Ɋ댯������̂ł���B�@���������̗���ɂ��钆�ÓV��ɗ����{�o�Ƃ����l���������邪�A�ϔY�����������̎p���A���̖��ʼn��������ɐ����ł���Ƃ������̂ŁA�ϔY���ϔY�ȂǂƐ�����邱�Ƃ�����B����Ȃǂ͍ő��A���@�Ȃǂł͂Ȃ��A�O���Ɖ���ς�̂Ȃ��A�P�Ȃ鐢�Ԏ�`�ł���B

�@�����Ő^�̖��O���@�A�F�@�̐����ɂ����čł���Ȃ��Ƃ́A�������ߑ������̕s�ޖ��o�ʂ���A��������������i�ύs���͕s�ނ̈��ʂƂ����j�p���[�ł���A�����ɁA����𗝑��̖}�v�������ʃu���[�L�ł���B

�@�܂莖���̗��ꂪ������Ă��A�������ꂾ���ł͒��ÓV��̗����{�o�ł����āA�����ɐM�̈ꎚ�A�̈�s�������Ă����A�^�̑吹�l�̕��@�Ȃ̂ł���B�}�f�ɏ@�|����������Ȃ���A�����}�ʂł������łȂ��A�������ɂ��邱�Ƃ��f�����\�킵�Ă���B��������s�Ƃ����A�d���L�ɂ͂����̂Ƃ�����A

�u�{��m�ϐS�m�~�m�n�Ҏ��m��O�O��m�~��A�{��m���Ӄm�~�m�n�Ҏ��s�m���@�@�،o����c�c�c���m�O�玖�s�m���@��d�m�s���B����l�����L���V�]�]�v�@�i��S1�E41�j

�Ǝ�����Ă���̂ł���B

�@���������̗��ꂪ���̎O��ɂ���Ď�����A���̗���ɂ����čX�Ɏ̈�s�ɂ���Ď��s�̖��@����������B�d�̉~�̓���̎O�d�̉~�A�������O�̉~�A瑖�̉~�A�{��̉~��A�S�@�A���̎O��Ƃ���A����ɑ����ē��Ƃ͕���E�F�@�ł��邱�Ƃ��A�l�d�̉~�A���̎O��Ŏ������B���ꂪ��Ñ��̐F�S�ł���B�����čX�Ɏ����̗���ɂ����āA�̈�s�A�M�̈ꎚ�ɂ���ČȐS�ɋv�������A���s�̖��@�@�،o�����������B���̎��s�̖��@�����ȐS�̖@��A�S�@�ł����āA�����ɑ��̐F�S������̂ł���B

�@�����}������Ή��̔@���ł���B

�@���Ƃ̖@��͍ŏI�I�ɂ́A�̈�s�A�M�̈ꎚ�̌ȐS�Ɍ�������Ă���B��������ɂ����ĐF�@���m�肷�铖�Ƃ��A�ȐS�����āA�F�@�̏�ɐF�@���d�˂�Ȃ�A����͖��ߑ��ȊO���Ɠ������A�����{�o�A�ϔY���ϔY�����Ă���������ÓV��{�o�v�z�Ɖ���ȂԂƂ��낪�Ȃ��B

�@���̖@��Ƃ́A����ɑ����ꍇ�ɂ́A�m���ɐF�@���@�A�����Ƃ����ӂɂ����āA�F�@�ł��邪�A�X�ɂ�������i��ŁA�̈�s�A�M�̈ꎚ�ɂ���āA�ȐS�Ɏ��s�̖��@�@�،o���������ꂽ�Ƃ�����@�|�Ƃ���̂ł��邩��S�̂������ĉ]���A�ȐS�̖@��Ƃ����ׂ��ł���B���̂Ƃ���𑍂��Ė@�̂̎��Ƃ����A���̖@�̂̎��ɂ��Ƃ����āA���V�Ɍ��킳�ꂽ��A�����Ƃ��Đ����ꂽ�肵�ē��Ƃ����݂��Ă���̂ł���B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�u�F�@�ƐS�@�v�@�i���j

�@

2�A���݂̏@��̍��������F�S��

�@��q�̔@���A���Ƃ̎��̖@��͓�d�̐F�S����Ȃ��Ă���B�����Ă��̖@��ɂ��Ƃ����ĉ��V�����킳���B�̂ɓ��Ƃ̖@��͖@�̂��̂��̂����Ȃ̂ł����āA�F�`�Ɍ���ꂽ���玖�̖@��Ƃ�����ł͂Ȃ��B�܂��ē��Ɩ@��̏���鏊�Ȃ��A�F�`�Ɍ��킳��Ă��邩��ł���Ƃ���Ȃǂ͖�Ⴂ���r�����B�����E�F�`�Ɍ��킷���Ƃ����h�Ƃ����Ȃ�A�����̂Ȃ��@�͂܂��Ȃ�����A���ʓ��Ƃ�����闝�R�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B����ǂ��납���厛���͂��߁A���̑��F���ɏd����u���đ����������@�h�͂�����ł����邩��A�����͓��Ƃ��A�n�邩�ɗ��h�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B

�@���̖@�傪�����Ɍ��킳��āA�͂��߂ĉ�X�̐M�����藧���Ƃ͊m�������A���Ƃ����Ď����Ɍ��킳�ꂽ���玖�̖@��Ƃ�����ł͌����ĂȂ��A�@�傻�̂��̂����̖@��ł��邱�Ƃ��ԈႦ�Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@������l���Z��������钾���i202�j��

�u�̂ɒm�ʁA�i�V��́j�������Ɍ������Ƃ��A���̌̂ɖ@�̗P�����ꗝ�Ȃ�A�̂ɗ��̈�O�O��Ɩ��Â����E�E�E�E�Ⴕ�����̈ӂ͎������Ɍ��킷�A���̌̂ɖ@�̐��ꎖ�Ȃ�A�̂Ɏ��̈�O�O��̖{���Ɩ��Â���Ȃ�v

�Ƌ����Ă���@���ł���B

�@����ł͌`�Ɍ��킷�Ƃ���͎��s�ł��邩�Ƃ����ƁA����������ł͂Ȃ��B��ɏq�ׂ��@���A���s�Ƃ͉䓙���M�̈ꎚ���w���Ă����̂ł����āA�p�`�Ɍ���ꂽ����̎p�A�{�����ʂ������̂ł͂Ȃ��B�����̂Ƃ���������l�͊ϐS�{�����̍u�`�ɂ����āA

�u���s�m�ғV��m�@�N���@�j�n���m�\�惒�σX�����s���\�n�̃j��m���@�������X���̃j���s�m�]�t��B�����C�m�`�s��A�������s�m�]�t�n�v�������m����p��g�@�c�m�F�S�m�S�̃����m�]��B���V�e�����{���m�s�X�����m�����̃j�]�t���s�g��A���@�̃�����A�s������A�̃j���s�m�]�t��A���[�S�N��X���t�j�n���j���j���֎�j�쐔���s�X���g�A��m��{�������j���L���X�̃j��]�j�n���s�g�A�@�̃m�������j�s�X���̃j���m��O�O��m�{���m�]�t�g���V�����v�@�i����12�E558�j

�ƍu�����Ă���B

�@���Â�������̍l�����̌낿���s�����ꂽ�䕶�ł���B

�@�����Ɍ��킷���Ƃ͊m���Ɏ��ł���ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B���̂��Ǝ��̂�ے肷�����͖ѓ��Ȃ����A���Ƃ̖@�傪���Ƃ����A���s�Ƃ����鏊�Ȃƍ������Ă͂Ȃ�ʂƂ������Ƃ�m��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�{�������킷���Ƃ����̖@��ł͂Ȃ��B���̖@�[���ꕝ�̖{���ƌ��킷�̂ł���B��ڂ������邱�Ƃ����s�Ƃ����̂ł͂Ȃ��B���s�̖��@����������̂ł���B

�@�ȏ�̂��Ƃ���ƁA�X�ɐ�Ɏ�������d�̐F�@�E�S�@�Ƃ܂��āA�ł͍����̏@��̍l�����̉��������������̂��A��̓I�Ɏw�E�������Ǝv���B�����̏@��̍l�����́A��̋��t�u�K��̓����t�̍u���ɂ悭�����Ă���̂ŁA�����ɂ�����_��2�E3�Ђ���Ă݂邱�Ƃɂ���B

�i�P�j�@�S�Z�ӏ��̕��̎��Ⴆ

�@��Ñ��ɁA�S�Z�ӏ��̖{��͐F�@�̐����ł���Ƃ̋L�q�������āA�����ɓ��Ƃ̖@��͐F�@���S�ł���Əq�ׂ��Ă��邪�i����@�㌎��P31�j����͂��܂�ɒZ��������B

�@���̌䕶�͎ߑ��������f�f暗��A�s�ނ̐S�@����������ɑ��āA�}�v���ɁA���f�f�̐F�@�����������ꂽ�����t�ł����āA�n��ɑ���{��̗����������Ă���̂ł���B���̗���ɂ����āA���Ƃ͐F�@�̐����A�����}�v�F�g���m�肵�����ʑ����s���{�ʂ̐�����������Ƃ͎����ł��邪�A����œ��Ƃ̖@��̑S�Ă����킳�ꂽ���ƂɂȂ�ʂ��Ƃ͐�Ɏ������ʂ�ł���B

�@�����}�v�̏�Ɍ��Ă�ꂽ�@��ł��A�����̖}�v���������̖}�v���ɂ���ēV�n�_�D�̍�������̂ł����āA���Ƃ͖ܘ_�A�������M�̖}�v�̐M�̈ꎚ�A�̈�s�̏�Ɍ�������Ă���̂ł���B

�@�����t�������𗝉����ꂽ��ŁA�F�@�������]����Ȃ�ΑS�����͂Ȃ����A��X�́u���Ƃ̖@��͐M�̂h���A�̈�s�̌ȐS�̏�Ɍ�������Ă���v�Ƃ̎咣���A�u����ł͂܂�Ŏ߉ޕ��@�i�S�@�����j�ɋt�߂�ł���A�S���吹�l�̖@��ł͂���܂���v�Ƃ����Ĕᔻ���Ă���Ƃ�����݂�A���炩�ɍ������Ă̕قł��邱�Ƃ�����B

�@��Ɏ�������d�̐F�S�̐}�����Ă��������������̒ʂ�A���Ƃ̌ȐS�̖@��͎ߑ������̐S�@�Ƃ͑S�������̈Ⴄ���̂ł���B�ɂ�������炸�A���̗��ĕ�������������Ă��Ȃ����̂ɁA��������̂��̂Ƃ��Ĉ����āA���ƌȐS�̖@����ߑ������ɋt�߂�Ƃ������Ƃ͂܂��Ɏ��߂̍����ł���B

�i�Q�j�@��{���������Ɍ��킷�̂ɓ��Ƃ̖@��͐F�@�ł���Ƃ������Ƃɂ���

�@�����t�͍X�ɁA��̕S�Z�ӏ��̐F�@�̐����ƕ����āA

�u���邢�́w���@�����܂��Ђ����݂ɂ��߂Ȃ����Ă����ČA�M���������ցx�Ƃ����ł���܂��B"�n�ɐ��ߗ���"�Ƃ������Ƃ͐F�@�ł͂���܂��v

�Əq�ׂāA��{���������Ɍ��킳��邩��A���Ƃ̖@��͎��i�F�@�j�̖@��ł���Ƃ���Ă���̂ł���B

�@���������F�@�̐����́u�F�@�v�ƁA�@�̂̎��������Ɍ��킷�Ƃ���́u�F�@�v�Ƃ����ɒu���āA���̋�ʂ��Ȃ���ʂ܂܁A�����F�@�X�X�Ƙ_�����Ă邱�Ǝ��̂��A�S���i���Z���X�ł���B

�@�����Ėܘ_�A�����Ƃ���̌�{���������Ɍ��킷���瓖�Ƃ̖@��͐F�@���S�ł���Ƃ����l�������傢�Ɍ��ł���B

�@������l�́A

�u���@�̃�����B�s������B�̃j���s�m�]�t��B���[�S�N������B�n���j���j���֎�j�쐔���s�X���g��m��{�������j���L���X�̃j��X�]�j�n���s�g�A�@�̃m�������j�s�X���̃j���m�[�O�O��m�{���m�]�t�g���V�����v

�Ƌ����āA���Ƃ��������s�Ƃ������{���̏������킳�ꂽ����ł͂Ȃ��Ƃ���Ă���B

�@������ɖ{���Ƃ����Ă��P�ɕ��݂̂̂������Ė{���̑S�̂Ƃ���̂͊ԈႢ�ł���B

�@������l�̌䕶���u��{�������ɏ������킷�]�]�v�̌�{�����A�ȉ��́u�@�̂̎������ɍs����̂Ɏ��̈�O�O��̖{���Ɖ]�v�Ƃ�����{���Ƃ�@���ɉ�ʂ��ׂ����B�X�ɓ��G��l��

�u���n�m�ߏ���ʼn��d�m�{������X��l�ʃV�V�A�䓙�j���P���w�n�䓙�͌ȐS�m�{������O�j���V���w���g���^���M�A�����P��m�M�S����v�i�ϐS�{�����L�E��S3�E374�j

���̌䕶�͔@���Ɉӓ���Ηǂ��̂��B

�@���݂̏@�傪���̖@���P�Ɂu�����̖@��v�Ǝ��Ⴆ�邱�Ƃɂ���āA�ǂꂾ�����Ɠ`���@��ɑ傫�����������߂Ă��邩�Ƃ������Ƃ��A�����͈�A�����ލ��̃Z�N�g���z���āA�傢�ɍl���_���Ă����ׂ��Ǝv���B�Ƃ�����������l�͖{���������Ɍ������玖�̖@��A���s�̖@��Ƃ����̂ł͂Ȃ��Ǝ�����A�����t�͖{���������ɓ^�킷���瓖�Ƃ̖@��͎��ł���Ƃ�����B�ǂ���ɏ]���悢���͘_���閘���Ȃ��낤�B

�@�ܘ_����������ē��Ƃ̖@��ł͎���������Ƃ��A�p�`�Ɍ���ꂽ��{���A���͌�����ڂ��Ȃ�������ɂ���ȂǂƊ��Ⴂ����Ă͍���B�}�����ꂽ��{���ɂ���āA�n�߂đ吹�l�̖��O���@�A�t���ӁA���̈�O�O��v�������̎���p��g��q���A�M����̂ł��邩��A�s���ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B������ڂɂ���ĉ�X�̐M�S���悢�拭���ƂȂ邱�Ƃ͎����ł���B

�@�������A�`�Ɍ���ꂽ�Ƃ��낾����{���ƍl���A�����̑�ڂ������Đ^����Ƃ����ɂ͂����Ȃ��̂ł���B

�@�M�̂���҂͏��������B�i�ܘ_����ɂ���ĐM�͂��邪��ڂ𐺂ɏo���Ȃ��l�����邪�j�A���������������҂��K�������M������Ƃ͌���Ȃ��B���̖@���{���Ƃ��ĐF�`�Ɍ��킹�ΕK���ꕝ�̙�䶗��{���ƂȂ�B�������A��䶗��{���Ɗ�킳���A���ꂪ���Ď��̖@������킵�Ă��邩�Ƃ��������ł͂Ȃ��B���@����ɏ���̐��͏�����Ԃ��Ȃ��A�X�ɉ��S���̙�䶗��̂���������ʁB

�@���ՂɌ`�������Đ�Ƃ���A�����ɂ͎v��ʗ��������邱�Ƃɂ���B

�@���@����̐l���吹�l�̙�䶗��{���ɂނ����A�얳���@�@�،o�Ə��肷��p�ƁA���Ƃ̂���Ǝp�`�ɂ����Ăǂ���̈Ⴂ������̂��A��O�҂��O������݂�A�������鉓���͂Ȃ����낤�B�ł͉����Ⴄ�̂��B

�P�ɂ͙�䶖{���̓�������@��̑���ł���B��ʓ��@�@�͑吹�l���@�c�Ƌ������͎ߑ��ł���A�@��͎ߑ������A����̖@��ł���B�ܘ_���Ƃ͎����̖@��ł���B

�Q�ɂ́A���@��������䓙���M�S�̑���ł���B�ޓ��̙�䶗��{����ʂ��Ďߑ��̍��A����̖@���M���A���͑吹�l�̍��E�����̖@���M����̂ł���B

�@�����̔@���A�{���Ƃ͖{�����̑��Ă������Ă�����̂ł���A�����̂Ƃ����吹�l�́u���@�����܂��Ђ����݂ɂ��ߗ����ď����ČA�M���������ցv�Ƌ����Ă���̂ł���B�u���@�����v�Ƃ͑吹�l�̖��O���@�E���̖@��A��������Γ�暖{���ł���B�u�n�ɐ��ߗ����ď����Č�v�Ƃ́A���̎��̖@��E��暂̖{�����ꕝ�̙�䶗��Ƃ��Đ}������邱�Ƃł���B�����čŌ�Ɂu�M���������ցv�Ƌ����āA�̈�s�E�M�̈ꎚ�ɂ���āA���߂ɌȐS�ɖ{������������邱�Ƃ��������B���̂Ƃ�������s�Ƃ����B�`�ƌ�����̂́u�n�ɐ��߂������v�Ƃ��낾���ŁA���̑O��ɕ����ʂ�ڂɌ����ʎ��̖@��A�M�̈ꎚ�i���s�j�������āA���̑S�̂������āA�͂��߂đ吹�l�̌�@��A�{���ςƂ�����̂ł���B

�@�ēx����Ԃ����A���͉�����䶗��{���͐^���łȂ��Ƃ��A�P�Ȃ鉼��̂��̂ł���Ǝ咣���Ă���̂ł͂Ȃ��B

�@�B�A�@��͑S�̊ς������Č��������Ȃ�Ȃ��̂ł����āA�ߗ��̗B���I���z����Ȃ�{���ςɂ́A����������Ǝ咣����̂ł���B

�@���łȂ���A�����ю傪�������ł���ł���Ƃ������R�Ƃ��āu�ł͒N���{�������ʂ����̂��B�ю�ȊO�ɂ͂��肦�Ȃ��łł͂Ȃ����v�Ƃ������t���藐�̂悤�Ɏg���Ă��邪�A������B���I���z���炭��Ό��ł���B

�@�{�����ʂ͊m���Ɋю��l�Ɍ���ł��낤���A�{�������ʂ��錠�\�����邩��ю�ɖ@��I�ԈႢ�͂Ȃ��Ƃ���ł���Ƃ����̂́A�ǂ��l���Ă������ɂ���Ȃ��B

�@�{�����ʂ̌��\��U��āA���Ӗ��Ȋю吳���_������Ԃ��O�ɁA�ю�Ƃď@�J�O�g�̓�暂ɑ����A�M�����ׂ�����A�ۈ�؏O���ɑ��A���̐M�S�̎�{�������ׂ�����ł���A��Â����đ吹�l�̓�暑��A���̖@���̓����A�M�S����̕����C�s��������A���悵�āu�䓙���ȐS�̖{������O�Ɍ������ւ�Ɩ��^�P�M�A�����P���ƐM�S����v�̎�{�������邱�Ƃ����̗v�ł͂Ȃ����B

�@���A�����Ƃ������A�ю�ɂ͉������Ă������@����������Ƃ����l�����̂ł͂Ȃ��낤�B

�@�u�M�Ƃ����A�����Ƃ����A�@���Ƃ������͓������Ƃ���v�Ɠ��L��l��������@���A��؏O���̎�{�Ƃ��āA����̐M���������Ƃ���ɂ��������͑�����̂ł���B

�@���Ƃ͂����܂ł����̐M�̈ꎚ�̏�ɖ@�傪��������Ă��āA��Ȃ̂͐l�ł͂Ȃ��A�@�ł���M�ł���B���������Ӗ��ł͎Ⴕ��傪�������@����������A�@�J�O�c�̓�暂ɐM����邱�Ƃ��Ȃ��A掖@���r���߂邱�Ƃ��Ȃ��̂Ȃ�A�O�c�͂��߂炢���Ȃ������s�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���������܂Ō����@��������l�̏��L���ł��邩�̔@�������A�����Ă��̊ю��l�ɐM���Ƃ邱�Ƃ����Ƃ̐M�S�̂�����ł���Ƃ����̂Ȃ�A���Ƃ̍��{�@���ł���˖@�s�ːl�͂ǂ��Ȃ�̂��B

�@���Ƃɂ����Ă͂ǂ��܂ł��@�J�O�c�̓�暂��@�Ȃ̂ł����āA���̖@�ɑ���M�̎�{���݂��A���̐M�̒��ɖ@�������̂��邱�Ƃ������ׂ��ł���B����ł����^�̎葱�̎t���蓾��̂ł���B

�@�����t�͓��L��l��ܕS�������ڍu�̖@�b��

�u�i�L�t���V���́j�w���䂪��q�������̔@����ɐM�����ׂ��x�@�̕��͓��L��l����̂��Ƃ����ł���A����̖@��̂Ƃ���ɍ��c�E�J�R�̖@�������̗��������M����Ƃ̌�ӂł���܂��n

�Əq�ׂ���āA�����ɐM����邱�Ƃ���������Ă��邪�A���̑O�Ɍ䎩�����O���������c������X��l�̌�@��ɑ��A��������M�����˂Ȃ�ʗ���ł��邱�Ƃ��A���o���Ē��������B�@�J�O�c�̓�暂ɐM�����A�x�m�̗��`���ւ����Ⴄ���Ƃ̂Ȃ����A�����@���͗����̂ł����āA�Ⴕ�A�x�m�̗��`�Ɉ�w����悤�ł���A�u������Ђ߁A�p������Ύׂ̂��v���x�m�嗬�̓`���ł���B�ю傪���̗���ɂ����Ď��炱�̐M�̂������������鎞�A��X�͂����Ɏ葱�̎t�Ƃ��ĐM�̂������q���A��������K���ď@�J�O�g�̌��暕��тɓ���ю�ɐM�����B�����ɖ������@���͗����̂ł���B

�@�����������ē��L��l�́u�i�������c������X�ɐM��������Ɠ����l�Ɂj�@���䂪��q�������̔@����ɐM�����ׂ��v�Ƌ���ꂽ�̂ł���B

�@��ɂ��������������Ԃł��邱�Ƃ���X�͊肤���A�����ю傪�葱���̎t�����蓾�ʏꍇ�́A�����@�J�O�c���тɕx�m�̗��`�ɈႤ�悤�����Ƃ�����A�����������Ă���������Ȃ�ʂ��Ƃ͓�����l���r�u���Ɏ������@���ł���B

�@�吹�l�́u��l�́@�i������j���ɂ��ď��l�̎��`���̂�v���ːl�s�˖@�Ƃ���Ă��邪�A�Ԉ���Ă��A���`���̂ĂĂ��A�ю�ɂ͌���������Ă���̂�����t����Ă͂����Ȃ��Ƃ����̂́A�ːl�s�˖@�ȊO�̉����ł��Ȃ��B

�@�@�̐��E�A�M�̐��E�ɂ����Ă͋M�ˑ����̍��ʂ͂Ȃ��B�ܘ_�ю�Ƃ����ǂ��A�^���̐M�������Ďn�߂Č����@���������̂ł���B���������Ӗ��ɂ����ẮA��X�̗l���ł��낤���A���̐M�k�ł��낤���A�����ς�͂Ȃ��̂ł���B

�@�u�M�Ƃ��Ќ����Ƃ��Ж@���Ƃ��ӎ��͓������Ȃ�]�]�v�i�v1�E64�j�Ǝ�����A�X�Ɂu�M�͌����Ȃ邪�̂Ȃ�v�i�v1�E70�j�Ǝ�����邲�Ƃ��ł���B

�i�R�j�@�吹�l�̌��暂ƊO���ɂ���

�@�����t��

�u�吹�l�̌���g�́A���ꂪ���Ƃ���X�̖}��ɂ͌����Ȃ��Ă��A�i���ɎO����Z���������Ƃ���Ȃ̂ł���܂��āA����́w���ʕi�x�̐��@�ƑS���ς�Ȃ��̂ł���܂��B���̌���g���āA��Ɍ����Ȃ��Ƃ��낪�{�̂��Ƃ��A��Ɍ�����Ƃ���͗��]�傾�ȂǂƁi���t��ł́j�����܂������̂悤���������b�͂���܂���B�吹�l�̌���g�A������莵�S�N�O�̌����̌䉻���𗣂�Ăǂ��Ɍ�{���l������܂����B����g���̂܂܂���{���ł���A���������Ă��̖@�������Ă�Ȃ�A���]�̓��̑���Z�Ȃ̂ł��B�v�i����@�X����P�S�O�j

�Əq�ׂĂ���B

�@���̕ӂ̊ԈႢ���A���Ǝ��̖@����A�����̖@��Ɗ��Ⴂ���Ă���Ƃ���ɋN�����Ă�����̂Ǝv����B

�@�����������Ƃ����̂ł��邩��A���������đ吹�l��������g���ŏd�v�Ƃ���B�����ł��̂悤���u�吹�l�̌���g�́A���ꂪ���Ƃ���X�̖}��ɂ͌����Ȃ��Ă��A�i���ɎO����Z���������v�Ƃ������ƂɂȂ����̂ł��낤���A����͖@��ȑO�̖��ŏ펯���z���������ł���B

�@�����������ꂪ�}��ł��낤������ł��낤���A�ڂɌ����ʓ��g�Ȃǂ��肦�锤���Ȃ��̂ł���B���ʕi�ɂ����Ă��A�C���h���a�̎ߑ��̓��͖̂ł��邪�A���̓�暂���Z�ł���Ɛ�����Ă���̂ł����āA�i���L�ŕs�Łj���̂���Z�ł���Ɛ�����Ă����ł͂Ȃ��B�吹�l�ɂ�����Ă�����g�͍O���T�N�P�O���P�R���ɖł���ꂽ����ǂ��A���̌��暂͏�Z�s�łł���Ɛ�����Ă���̂ł���B

�@���q����A�@�c��ݐ��̎��͏@�c�̌���g�͐M�s�M�ɂ�����炸�q���邱�Ƃ��o�����B�������Ō�ɂ����Ă͌���g�͂��S���Ȃ�ɂȂ�̂ŁA�s�M�̂��͕̂����ʂ�吹�l�͖ł���ꂽ�Ǝv���B����͕s�M�̂��̂́A���g�̑吹�l�̑��݂����m��Ȃ�����ł���B

�@�������^�ɑ吹�l��M������̂́A���Ƃ�����g�͖ł����Ă��A���̌��暂̏�Z�s�łȂ邱�Ƃ�q���邱�Ƃ��o����B���̏�Z�s�ł̑吹�l�̌��暂��A������l���M�̈ꎚ�̏�ɑ̓�����āA�����ɕx�m�嗬�̓`���̌�������B

�@�����t�̌��t�́A���X�s�ސT�Ȃ�������������������A�吹�l��764�̌䍂��ŁA��X�̖}���ɂ͌����Ȃ������ɂ��킷�̂ł���A���ꂪ�M�����ʎ҂͐M�S���Ȃ����炾�Ƃ������ɕ�������B����ł͐M�������������ۂǂ��������Ǝ��͎v�����A����͕s�M�S�Ȃ�̂��낤���B

�@���͂������吹�l�̌��暁A�t���ӂ̎��̖@�傪��Z�s�łȂ̂ł����āA��������X����Z�s�ł̑吹�l��q����̂́A�M�S����ɕ����C�s�̐M�S�̏�ɂ����Ă݂̂ł���Ǝ咣����̂ł���B

�@�A���A���̂��Ƃ������Ɂu700�N�O�̌����̌䉻���𗣂�v�邱�ƂƊ��Ⴂ����Ă͍���B�吹�l�̕��@��m��ɂ͑吹�l�����̌䉻�������{�Ƃ��Ȃ���Ȃ�ʂ͓̂��R�̂��ƁB���������̂��ƂƁA�吹�l�̌���g����Z�ł���Ƃ������ƂƂ͘b���ʂł���B�����ɂ͂͂�����Ɨ��]�E�Җł̗��ĕ������K�v�ł���A���]�̎�������Z���肤��̂́A�Җł̐��E�A�M�̈ꎚ��肽���҂��āA�͂��߂Ă����邱�ƂȂ̂ł���B

�@���ǁA�u���]�̓��̑���Z�Ȃ̂ł��v�Ƃ������ƂɂȂ�̂��A�S�����̂Ƃ���̐��������Ă��Ȃ�����ł����āA���]�̓��̂������̂܂�Z�Ƃ������z�́A��ɂ��������@�����ÓV�䖄���{�o�̔��z�ƑS�������ł���B

�@�����ɂ͓��Ƃ̐M�̈ꎚ�̓��肱�ޗ]�n�͑S���Ȃ��B����̂́A��������̂��ɏ�Z�ł���ƐM����Ƃ����u���킵�̓����M�S����v���l�̕s�^�H�M�̐M���炢�Ȃ��̂ł���B

�i�S�j�@�ϔO�_�Ƃ�������

�@�����t�͌ȐS�̖@������X�ɂ����ĊϔO�_�Ƃ��đނ����Ă���B

�u���������āA�ނ�͎����Ŏ��̖@��ȂǂƂ������܂��������Ă��邪�A���F���̖@��ɋt�߂肵�Ă���̂ł����āA���Ƃ̎��̖@�傽�鏊�Ȃ͑S�������Ă��Ȃ��̂ł���܂��B���̏؋��́A���̏��_�Ɉ�т���ϔO�_�ƁA���܂̍���ʂ������ɂȂ�̂ł���܂��v�i����@9����P32�j

�u�ǂ��܂ł����̐l����{���l�ɂ���ċ~���Ă����悤�Ƃ������߂��A���̂悤�ɐ��ӋC�ȊϔO�_����������l�Ԃɂ���̂��A����Ȃ�ΐ^���ɍs���Ă݂Ȃ����c�c�c���̌��ʂ��A���������Ď����Ȃ����A�Ǝ��͌��������̂ł��v�i��22�j

�@��X�͊ϔO�_�Ƃ����邱�Ǝ��̂́A����ّ��͂Ȃ��B����ǂ��납�ߕ��̕]���������������Ɗ삱�˂Ȃ�����Ǝv���Ă���B

�@�A���A�����g���鐼�m�I���Ӗ��ł̊ϔO�_�Ƃ����

��Ȃ����͍���B

�@�}���A�������ϔO�_�Ƃ����Ă��A���m�I���Ӗ��Ɠ��m�ɂ�����Ӗ��Ƃł͍��{�I�ɑ��Ⴊ����B��ʂɍ����g���Ă���̂́A�����鐼�m�I���Ӗ��ŁA��́A���݂ɑ����z�Ƃ������̈Ӗ��ł���B�B���I���z�̐��m�ɂ����ẮA�ϔO�Ƃ������Ƃ͔ے�I�Ɏg����̂ł����āA�����Ȃ�������l�����A���̒��ł̂ݕ������l���鋳����`�̂��Ƃ������B

�@����ɑ����m�ɂ����ẮA�����̊ϔO�Ƃ����l����������ɂ���̂ŁA�����������m��I���Ӗ��Ŏg����B

�@�����ɂ�����ϔO�Ƃ͊ϐS�E�ϖ@�Ɠ��`�ł����āA�^�����ς���̈ӂł���B

�@�����ɂ����Ă����A�X�ɑ�Ƃ̊ϔO�Ɠ��Ƃ̊ϔO�Ƃ̕s���������āA�吹�l�͎��a���Ɂi�S998�j

�u��O�O��̊ϖ@�ɓ����A��ɂ͗��A��ɂ͎��Ȃ�A�V��E�`�����̌䎞�ɂ͗��Ȃ�A�ϔO���łɏ���̂ɑ��F�܂���v

�Ƌ��ł���B���ƁE��Ƃ̊ϔO�́A���R�V�n�_�D�̈Ⴂ�����邪�A�ϔO�Ƃ����ꂪ�A�ŏ�ŏ��̂��̂������Ă���Ƃ������Ƃ͑o�����ʂ��Ă���B

�@�����ł͂����̏��ɂ�����������āA�V��͊ϔO�����痝�ŁA���Ƃ͎����Ɍ������玖�ł���Ƃ����邪�A������Z���ł���B�Z��������钾���Ɂi202�j

�u���y�]�킭�A�{�v���Ȃ��嫂��ςɖ]�ނ�Ύ��ɑ����]�]�B�����]�킭�A�{�v�������嫂��ςɖ]�ނ�Η��ɑ����]�]�v

�Ƌ����Ă���悤�ɁA�o���ϐS�E�ϔO�ɐ^��������Ƃ����_�ɂ����Ă͓����ł��邪�A�V��͗���̖@��Ȃ�̂ɗ��ςƂ����A���Ƃ͎����̖@��̏�ɂ��Ă���ϐS�Ȃ�̂Ɏ��ςƂ����̂ł���B

�@�ϔO�Ƃ���������̂悤�ɐ������Ă݂�ƁA�����t�̌��t�ɂ͓�̊ԈႢ�����邱�Ƃ��킩��B

�@1�ɂ́A���@�ł͊ϔO�Ƃ����̂́A�ϐS�Ɠ��`�ł����āA���������Ӗ��ł͓��Ƃ͂܂��ɊϔO�̕��@�ł���ɂ�������炸�A�ϔO�Ƃ����Ӗ���P�Ȃ鐼�m�I�ȋ�_���炢�ɂ����l���Ă��Ȃ����ƁB

�@2�ɂ́A���̖@��������̖@��Ɗ��Ⴂ���āA�ȐS�ϐS�̖@��͖��̖@��ł����āA�ϔO�_�i����I���Ӗ��j�ł���Ƃ��Ă��邱�Ƃł���B

�@���Ƃ̖@��͎����̖@��ł���Ǝv���Ă��邩��A���R�ȐS�E�ϐS�̖@��́A��́E���݂ɑ����z�̍l�����ł���Ƃ��A�����������z�ɂ��Ƃ����āA���Ǝ��̖@��͌ȐS�ϐS�̖@��Ȃ�Ǝ咣�����X�̈ӌ����u�ޓ��͎����Ŏ��̖@��ȂǂƂ������܂��������Ă��邪�A���F���̖@��ɋt�߂肵�Ă���v�Ɣᔻ����͂߂ɂȂ�̂ł���B

�@���̊ϔO�Ƃ�����̉��߂́A�͂��炸���ȑO���m�v�z�ɂ���āA��@��̉��߂��啔�ȉ����ꂽ�Ƃ�����X�̎咣�́A��̗��t���ƂȂ�悤�Ɏv���B

���@��@��@��

�@��N�̋��t�u�K��ł̓����t�̍u���ɂ͎��ɑ����̖�肪����B����͕\��̔@���F�@�E�S�@�Ɋւ�����݂̂����グ�čl�@���������B

�@����ɂ��Ă����肪�����̂́A��X���m���Ƃ����x���Ē������@��ł���B�吹�l���V�a�䏑�Ɂu���Â��ɂĂ���ցA�@�������ւΐS�̂Ȃ����v�Ƌ���ꂽ���̂��肪�������g�ɂ��݂�v���ł���B

�@������l��������Ő���ɒ�q�ɑ��ĕ�������Əq�ׂ��Ă���̂́A��͂��@�傪�@�̖��ł���A��������䅓�h������z���邽�߂̏�ƂȂ邩��ł��낤�B

�@�@��̌��r�͐i�߂ΐi�ޒ��A���N�����Ύ����������Ȃ���̂炵���A���ڏ�l��

�u�N�J�����e���@�m�T�n�N���^�N��B���N���l�������㌎�������}�e��荓��䏑�k�v

�Ƌ����Ă���B

�@�q�̏���A�s�̏������ڏ�l�ɂ��āA���̗l�ɓw�͂���Ă���̂ł���B�˒q�̂Ƃڂ�����X���A����釔��ɂ����݂��ɂ́A�ꐶ�����̐��i�A�w�͂�������܂��B

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@